医療DXで医療がもっと“つながる” ―マイナ保険証と電子処方せんの活用方法

「マイナ保険証」を活用して何ができるんだろう、何が便利になるんだろう――そう思ったことはありませんか?

現在、「マイナ保険証」や「電子処方せん」が普及し、マイナンバーカード1枚で受け付けからお薬の受け取りまでスムーズに行うことができる仕組みが広がっています。この記事では、基本的な仕組みから活用方法、よくある疑問を紹介します。

「マイナ保険証」と「電子処方せん」でシームレスな連携 ― 活用のための基礎知識

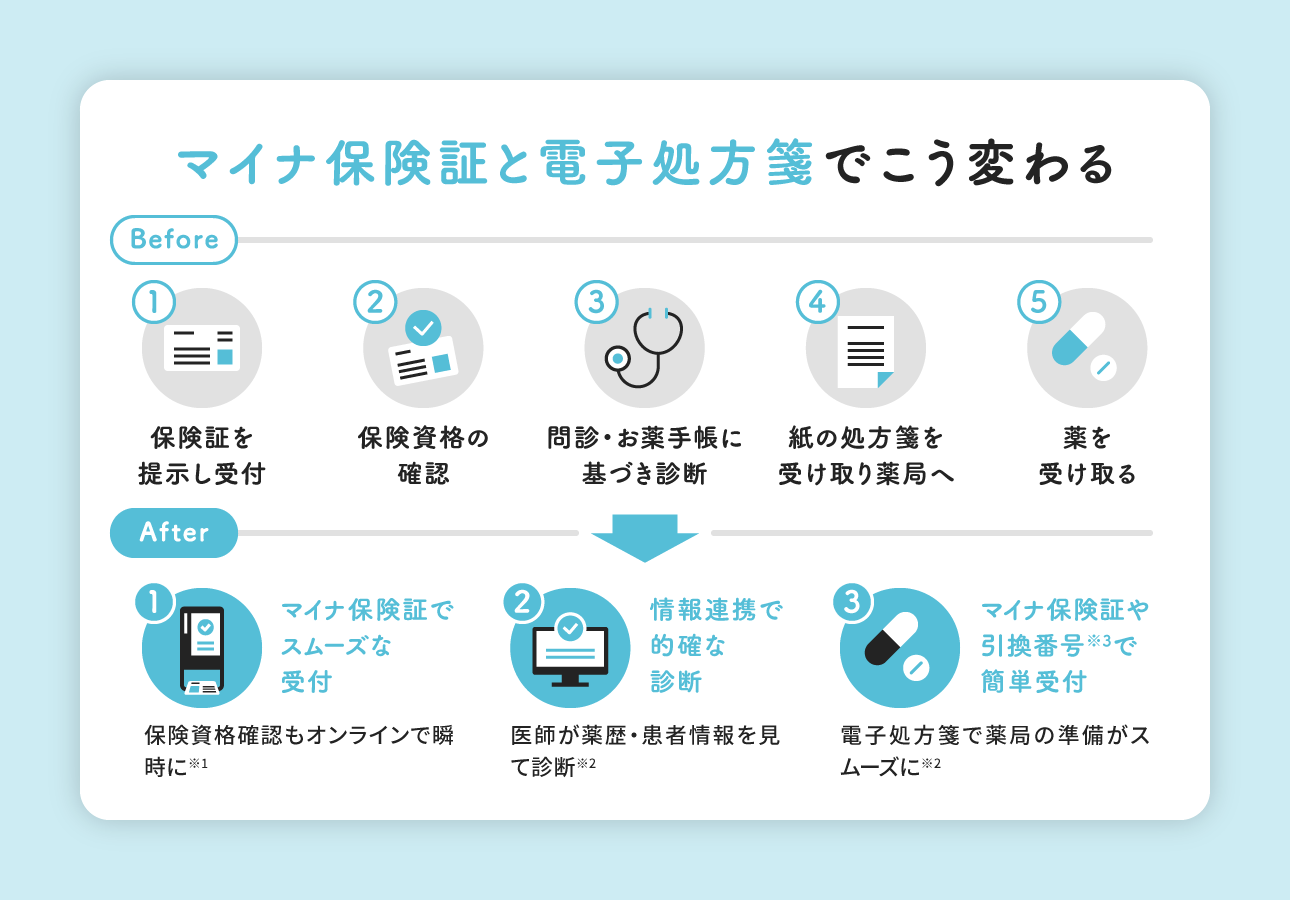

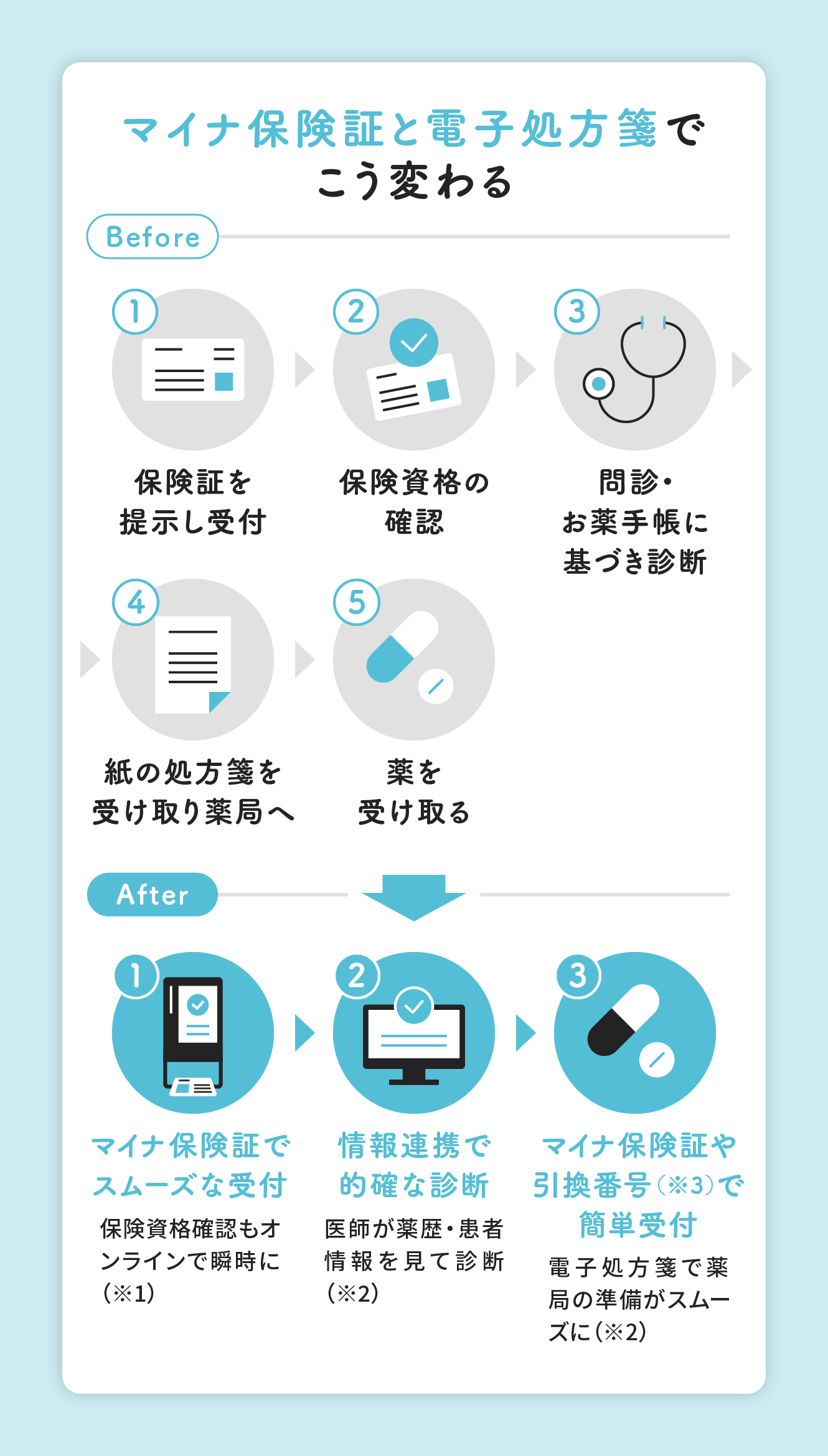

病院などを受診した際、これまでは健康保険証の提示をして、券面の保険資格情報を受付職員の方が目視で保険資格を確認していました。

「マイナ保険証」は、マイナンバーカードを健康保険証として使える仕組みのことですが、技術の進歩に伴い、マイナンバーカードを用いることで、オンラインで素早く確実に保険資格を確認できるようになりました。

マイナンバーカードの見本(表面)

「電子処方せん」は、これまで紙で発行していた処方せんを電子化したものです。処方せんの原本を薬局に持って行く必要がなくなり、マイナ保険証で受け付けすることで薬を受け取れます。また、電子処方せん対応の医療機関・薬局では、医師等が患者さんの使っている直近のお薬をシステム上で確認することができるため、より安心安全な医療を受けられます。(お薬情報は、患者さんが過去の情報の提供に同意した場合にのみ共有されます)両者を活用することで、医療従事者と患者との間で医療情報が正確かつスムーズに共有され、一人ひとりに寄り添った医療の実現につながります。

- ※1 問診票への記入が必要になる場合があります。

- ※2 電子処方せんを導入した医療機関・薬局では、直近のお薬情報を見て診療・処方・調剤・服薬指導ができます。

- ※3 引換番号は処方内容(控え)に記載されています。

どうすれば使える? ― マイナ保険証・電子処方せんを使うためのステップ

マイナ保険証の利用方法

マイナ保険証を利用するには、事前にマイナンバーカードへの健康保険証利用登録が必要です。登録は、医療機関・薬局の窓口に設置されている顔認証付きカードリーダーで行う方法に加え、マイナポータルにログインして行う方法やセブン銀行のATMでも行うことができます。登録完了後は、医療機関・薬局の窓口に設置されている顔認証付きカードリーダーにマイナンバーカードをかざせば受付は完了となります。なお、この仕組みは、ほぼ全ての医療機関・薬局に導入されております。

電子処方せんの利用方法

電子処方せんに対応した医療機関・薬局を厚生労働省ホームページやポスターを目印に選びます。医療機関でマイナ保険証による本人確認を行い、「過去のお薬情報の提供」の同意を選択します。「過去のお薬情報の提供」は任意となりますが、「同意する」と医師・歯科医師が、患者の直近のお薬情報を確認できるようになります。

そして、処方せんの発行方法として電子処方せんを選択することで、医療機関で電子処方せんが発行されます。なお、電子処方せん対応の医療機関であれば、紙の処方せんを選んだ場合でも、お薬情報はシステム上に蓄積されるため、以後訪れる電子処方せん対応の施設でより安心安全な医療を受けられます。

薬局では、マイナ保険証による本人確認後、「過去のお薬情報の提供」の同意を選択することで、直近のお薬情報をもとに服薬指導を受けることができ、より安心してお薬を受け取れます。

電子処方せんのデータは自動的に薬局へ送信されませんが、事前に薬局へ引換番号を伝えることで調剤を開始でき、薬局での待ち時間が短くなることがあります。

使うと便利なことがたくさん! ― 知っておきたい活用ポイント

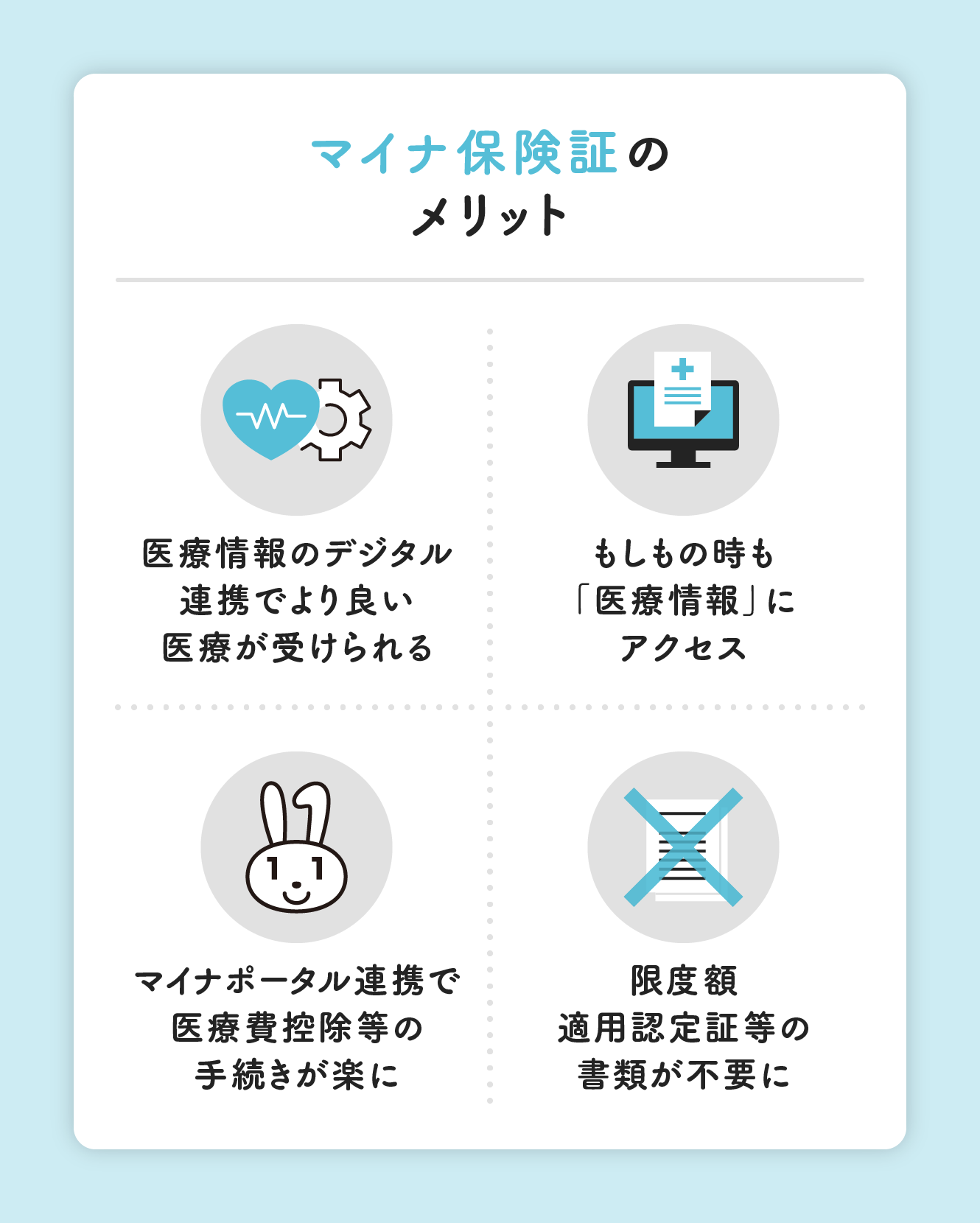

マイナ保険証のメリット

マイナ保険証は質の高い医療を提供するための基盤であり、従来の保険証と比べて以下のようなメリットがあります。

- ・患者本人の同意のもと、健康・医療情報に基づいたより良い医療の提供が可能になる

- ・電子的かつ確実な本人確認により、なりすましによる受診のリスクを減らすことができる

- ・手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除される

救急搬送時などのもしもの時でも、救急隊員が診療情報、お薬情報などを参照して病院の選定や搬送中の応急措置を適切に行うことができたり(マイナ救急(実証事業実施中))、救急患者を受け入れた病院においても、本人の同意取得が困難な場合に医療情報の閲覧が可能となり、迅速かつ適切な検査・治療等に活用できるようになってきています。

電子処方せんのメリット

電子処方せんは、安心かつ効率的な薬の管理を支える仕組みであり、従来の紙の処方せんと比べて次のようなメリットがあります。

- ・処方せんをなくしたり、忘れる心配がなく、スムーズにお薬を受け取れる

- ・他の医療機関で処方されたお薬との飲み合わせやお薬のもらいすぎをシステム上でチェックしてもらえるため、安心してお薬を受け取れる

- ・災害などの緊急時や旅行時など、はじめての医療機関でもお薬情報を正確に確認してもらえる

- ・マイナポータルやマイナポータルと連携した電子版お薬手帳アプリから、自身の直近のお薬情報を確認することができる

よくある疑問Q&A

Q.

セキュリティは大丈夫ですか?

A.

マイナンバーカードのIC チップには、税や年金、医療情報などのプライバシー性の高い情報は一切入っていません。このため、もし、マイナンバーカードを落としたりなくしてしまったりした場合でも、プライバシー性の高い情報が流出することはありません。また、オンラインでの本人確認など、マイナンバーカードを利用する際には暗証番号が必要です。万一、落としたり、なくしたりした場合は、利用の一時停止の手続きをお願いします。一時利用停止は、フリーダイヤル マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)で24時間365日受け付けています。

Q.

マイナ保険証が使えない医療機関・薬局もありますか?

A.

マイナンバーカードを健康保険証として利用できるオンライン資格確認について、2023年4月1日から、保険医療機関・薬局においてシステム導入が原則として義務付けられており、ほぼ全ての医療機関・薬局において導入されております。厚生労働省のホームページに、マイナンバーカードが健康保険証として使える(オンライン資格確認を導入している)医療機関・薬局の一覧を掲載しています。

Q.

子どもや高齢者でも利用できますか?

A.

子どもや高齢者の方でも、ご本人の希望により、家族の方や介助者、職員等がご本人の前で支援を行うことを妨げるものではありません。なお、顔認証や暗証番号などでの本人確認が難しい場合は、お顔とマイナンバーカードの写真を職員が目視で確認する本人確認(目視確認モード)も可能です。

Q.

マイナンバーカードがない場合は?

A.

2024年12月2日以降、マイナンバーカードを健康保険証として利用する仕組みに移行しておりますが、2024年12月2日時点で有効な健康保険証は最長1年間(※)、引き続き使用できます。また、2024年12月2日以降は、健康保険証として利用できるマイナンバーカードがお手元にない方などには、従来の健康保険証の有効期限内に資格確認書が順次交付され、これまで通り医療にかかることができます。

※有効期限が2025年12月1日より前に切れる場合や、転職・転居などで保険者の異動が生じた場合はその時点までとなります。

資格確認書/健康保険証でも電子処方せんを利用することができますが、お薬情報をデータで共有することができません。マイナンバーカードを利用することで、よりスムーズに安心安全な医療を受けられます。また、電子処方せんを利用し、薬局でお薬を受け取る際は、「マイナンバーカード」または「資格確認書/健康保険証と引換番号」の提示が必要となります。

まとめ

できるところから、医療DXを体験しよう

医療のデジタル化で、より安心・便利な健康管理が可能になります。まずはマイナンバーカードへの健康保険証利用登録から始めてみませんか?

実際に使うと病院での手続きがスムーズになり、お薬情報の一元管理もできます。マイナ保険証と電子処方せんを利用して、医療の新しいかたちを体験してみてください。