高知県遺族会青年部(次世代の会)の部長を務める黒川真介さん。平日は会社員として働きながら、青年部の活動を支えています。

学生ボランティアと、慰霊の灯を未来へつなぐ

2025年、日本は戦後80年を迎えます。先の大戦を体験された方の高齢化が進む中、この大きな節目は先の大戦の記憶や教訓を次世代に引き継ぎ、未来へとつなぐ新たなステージの始まりでもあります。本特集では、既に継承活動に活発に関わる若い世代に光を当てます。3回シリーズの第3回は「慰霊ボランティア」がテーマ。ボランティア活動などを通じて、若者と共に継承活動に取り組む高知県遺族会青年部(次世代の会)の黒川真介さんをご紹介します。

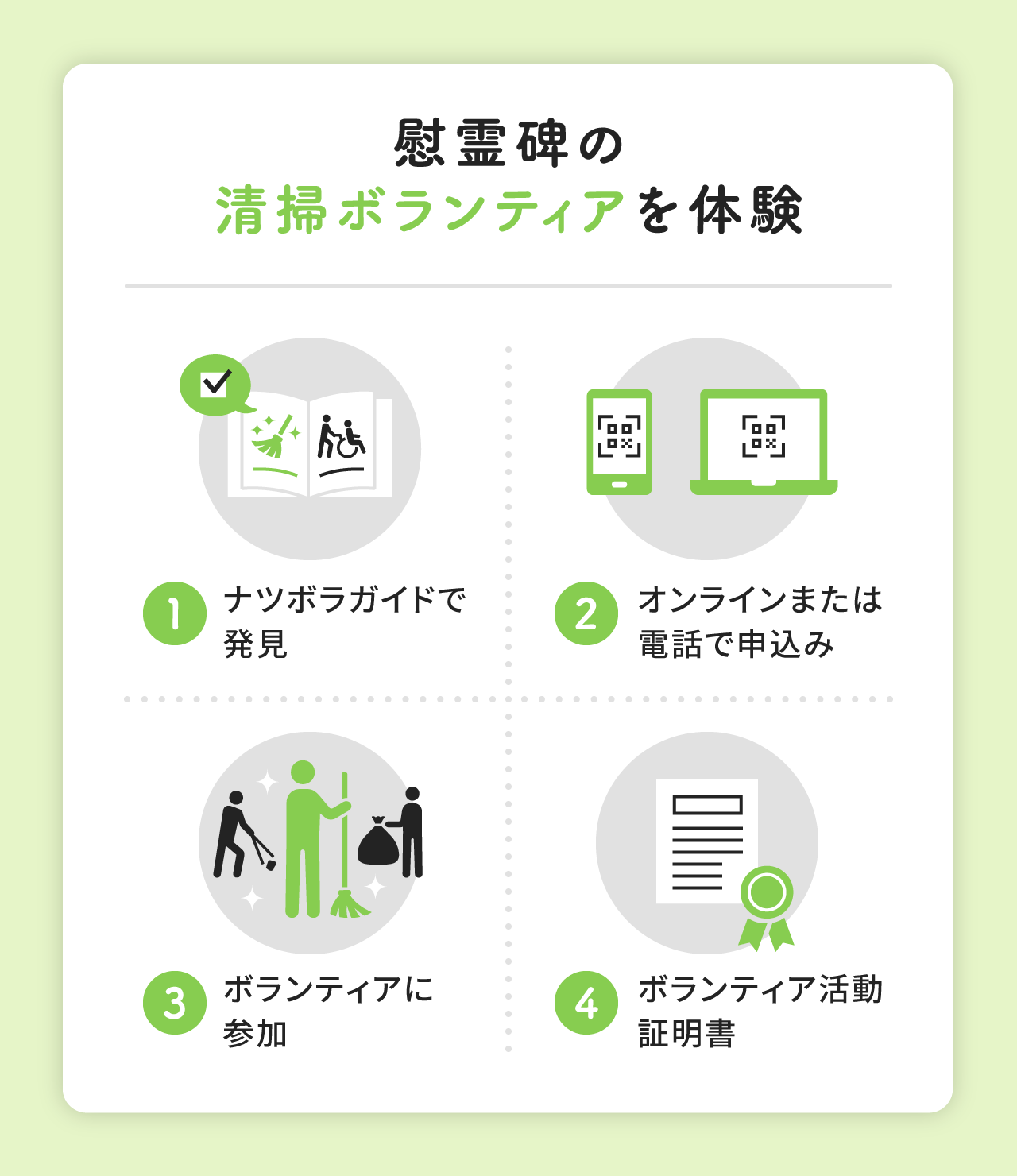

戦争を知らない若者が集う「ナツボラ」の清掃活動

うだるような暑さが続く8月のある朝。セミの声が響く中、高知県高知市の護国神社に二十数名の中高生が集まりました。夏休みを利用して、戦没者の慰霊碑を清掃するボランティア活動に参加するためです。大人に交じって、ホースやたわしを手に慰霊碑の汚れや苔を落としたり、雑草を抜いたり。大粒の汗を流しながら清掃に励みました。

この活動は、社会福祉協議会が毎年夏に主催する「夏のボランティア体験キャンペーン(ナツボラ)」の一環として行われたもの。ナツボラとは、高知県内の福祉施設やNPO団体などでボランティア体験ができるプログラム。体験の内容は夏祭りの運営補助から高齢者との交流、子ども食堂の手伝いまで幅広く、2024年には延べ2000人以上が参加。その9割以上が学生でした。

夏休みにボランティア体験ができるプログラム「ナツボラ」で実施した清掃の様子(2024年8月)。参加者にとっては、慰霊碑にじかに触れる中で、地元の人々が戦死したことを肌で感じたり、戦争について考えたりする機会にもなります。

慰霊碑の清掃ボランティアを企画したのは、高知県遺族会青年部(次世代の会)のメンバーたち。「ボランティアという切り口なら、若い人も関心を持てるのではないかと考えました」と、青年部部長の黒川真介さんは語ります。

2023年から始めたこの活動には、遺族会と関わりのない若者が多く参加します。「清掃という行為を通じて、戦争で亡くなった方たちの存在を知る。それは小さなことかもしれませんが、とても意味のあることです」と黒川さん。「遺族なら自宅に戦死した親族の写真などがあるものですが、遺族ではない子どもたちは触れる機会がない。慰霊碑を清掃することで、戦争がごく身近な出来事だったことを、実感を持って理解できるようになる」

参加者からは「戦没者のことを知らなかったので、この機会に知ることができてよかった」といった声が寄せられています。清掃中にフィリピンやニューギニアなど慰霊碑に刻まれた戦地の名前を見て、「どんな関係があるのですか?」と尋ねてくる子もいます。

黒川さんをはじめ青年部のメンバーも、若者から大きな刺激を受けています。「自分は戦争や歴史について、まだ勉強不足だと気付かされます。上の世代として伝えるべきことがあるのに、それができていない。私たちがもっと熱量を上げて、伝えていく努力をしなければいけないと痛感しています」

オープンで柔軟な発想から広がる継承の輪

黒川さんが青年部に関わるようになったのは8年ほど前。遺族会の活動を若い世代へ引き継ぐために青年部が設置されることになった際、遺族会に長年関わってきた父親に促されて参加することに。活動する中で、次第に使命を感じるようになったといいます。

青年部は遺族に限らず幅広い層に参加を募り、現在260人近くが名を連ねています。中核メンバーは立候補制で、企画のアイデアも自由に持ち寄ります。「遺族会で行ってきた活動をただ引き継ぐのではなく、自分たちで考えた新しい企画にも取り組んでいます」と黒川さん。発足当初、慰霊碑の維持管理が課題となっていると知り、活動の第一歩として清掃をスタート。ナツボラ以外にも年2回ほど行っており、その地区の生徒やその保護者が参加するなど広がりを見せています。

ナツボラでの清掃活動を終えて(2024年8月)。参加した若者の中には、前年に引き続き2度目の人もいました(後列の右端が黒川さん)。

戦地からの手紙を高校生が朗読する動画を制作

ナツボラをはじめ若い世代が参加する清掃活動は、「平和の語り部事業」の一環として行われています。平和の語り部事業とは、戦争の記憶を風化させることなく、戦争の悲惨さ、平和の尊さを次世代へ伝えていくことを目的に、厚生労働省が2024年度より実施している事業。日本遺族会が事業者に採択され、全国各地で語り部の活動等を後押ししています(慰霊碑の清掃や戦跡・遺構の見学などは体験型の語り部活動です)。2025年度は予算を増やし、さらなる活動を支援しています。

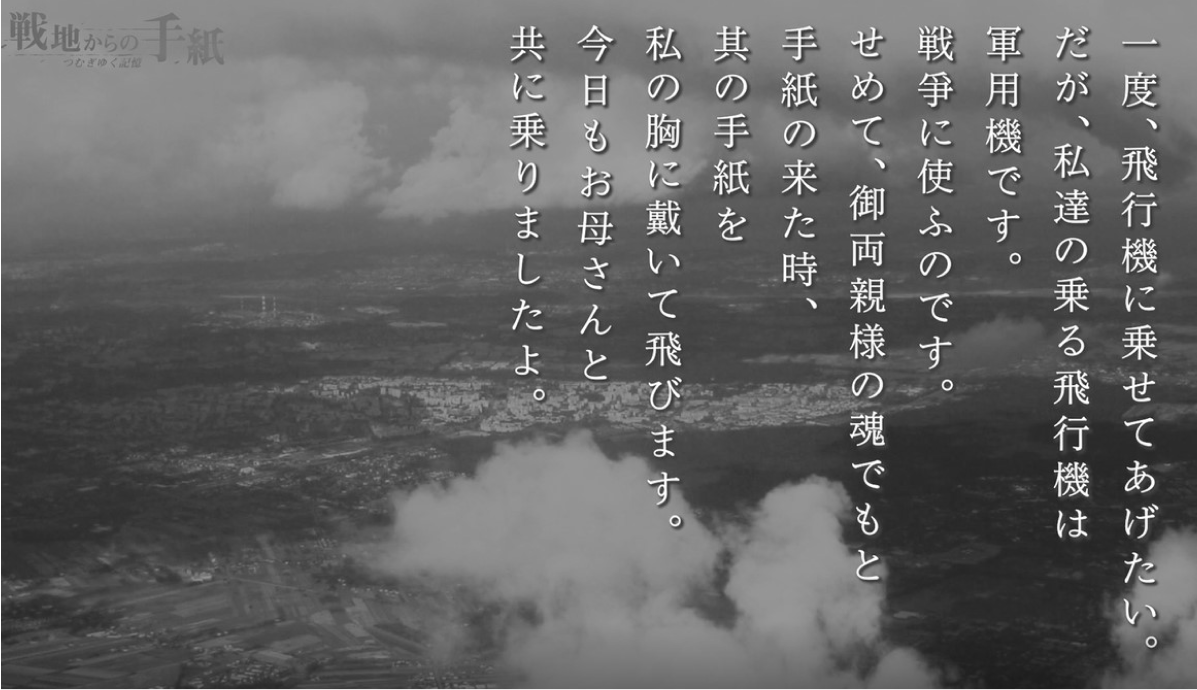

黒川さんたちが、平和の語り部事業の一環として新たに始めたのが、戦地からの手紙を朗読する動画の制作です。「語り部の講話などで活用できるツールを作ろうと始まった企画。ある高校の放送部に声をかけたところ、喜んで引き受けてくださった」

『戦地から土佐への手紙』(高知ミモザの会編)から青年部が選んだ手紙と、その遺族からの寄稿文を、女子高校生が丁寧に朗読していきます。画面には静かな音楽とともに手紙の文面が流れ、戦地から両親や弟を気遣う兄の優しさ、弟がつづる戦死した兄への悔恨や、悲しみに暮れる母親への思いが、時を超えて私たちの胸に迫ります。

戦地からの手紙を朗読する動画の一コマ。高校生が手紙を読む声に合わせて、家族へ宛てた手紙の文面が流れていきます。

手紙を朗読した高校生からは、「私たちの世代は自分のことばかり考えているけれど、戦地にいながら家族のことを思いやる姿に胸を打たれた」といった声が寄せられました。動画を通じて黒川さんたちが目指しているのは、ただ記録して残すのではなく、発信すること。「人に見てもらうことが前提です。手紙に書かれた家族への思いに触れることで、戦没者が私たちのすぐそばにいるような人だと感じてほしい」

戦後100年に向けたスタート地点に立つ

2025年は、戦後80年の節目となる年。黒川さんは、戦後100年までのカウントダウンが始まったと強く感じています。「戦後100年になる頃には、戦争を直接知る人たちはかなり少なくなっているでしょう。あと20年の間に新しい世代に記憶をつなぐ仕組みを作らなければならない。2025年はそのスタートだと思っています」

戦後100年に向け、黒川さんたちは既に力強く前進しています。現在制作中の動画(全5本)は、完成後はYouTubeでも公開する予定。さらに、朗読を担当した高校生と一緒に、動画制作の過程や思いを伝えるメイキング動画を作る構想もあります。そしてもちろん、ナツボラにも一層力を入れる予定です。毎年夏が巡ってくるたびに、若者と一緒に汗まみれで慰霊碑を清掃しながら、遠い戦争の記憶を未来につなぐ小さなきっかけを作る——そんな希望が芽生え始めています。

まとめ

若者にとって夏休みのボランティア活動は、気楽に挑戦できる点が魅力の一つです。そんな参加しやすさを生かして、戦没者や戦争の歴史について肌で感じ、考えるきっかけを作る試みは、新しい継承のかたちを示唆しています。