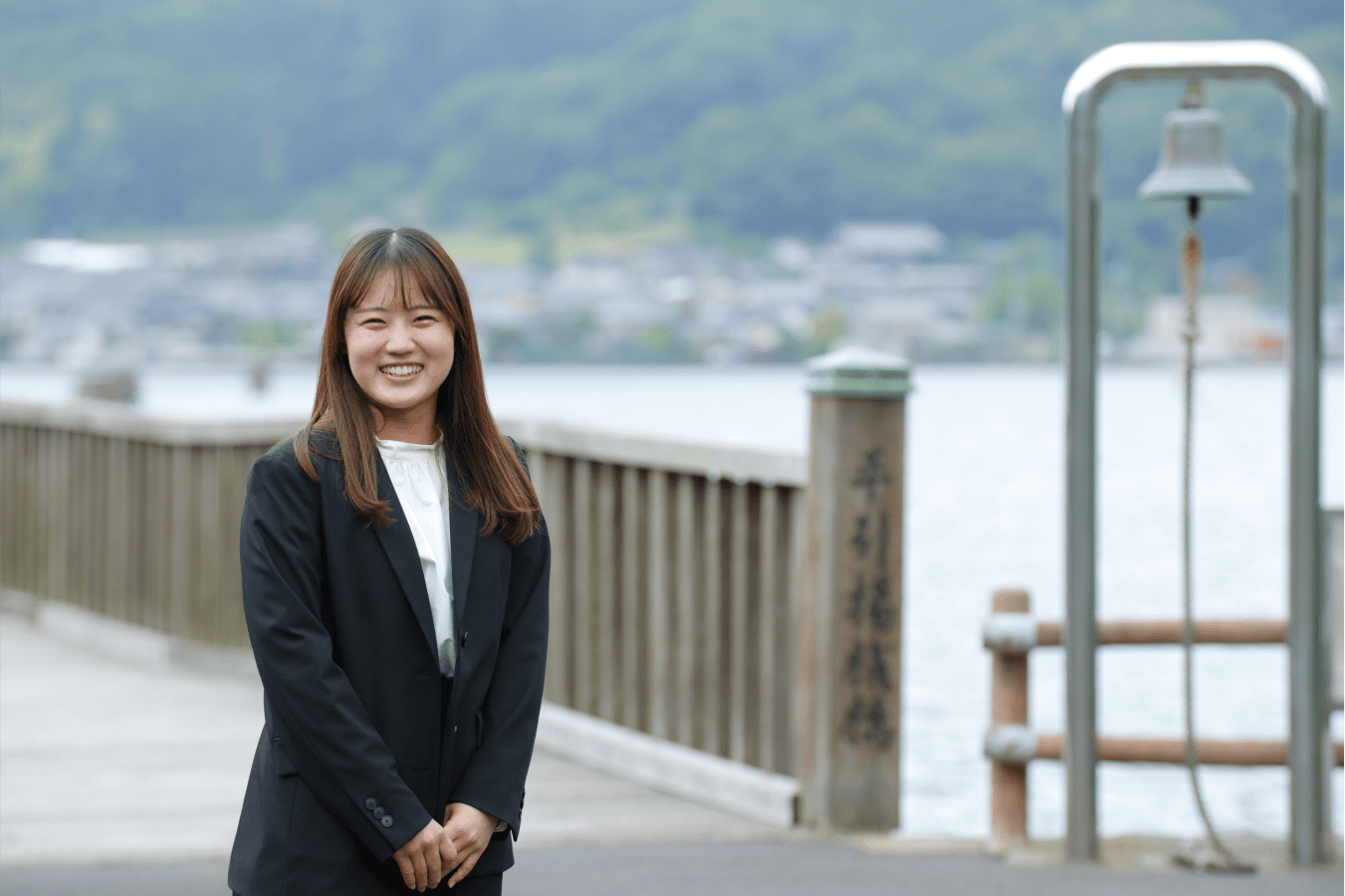

舞鶴引揚記念館で学生語り部として活動する谷口逢友(あゆ)さん。終戦後、引揚者たちが上陸した際に使われた桟橋(1994年に復元)の前で。

「引き揚げの町」を受け継ぐ、学生語り部の継承のかたち

2025年、日本は戦後80年を迎えます。先の大戦を体験された方の高齢化が進む中、この大きな節目は先の大戦の記憶や教訓を次世代に引き継ぎ、未来へとつなぐ新たなステージの始まりでもあります。本特集では、既に継承活動に活発に関わる若い世代に光を当てます。3回シリーズの第1回は「学生語り部」がテーマ。京都府舞鶴市で、戦争の記憶を人々に伝える語り部活動を行う大学生、谷口逢友(あゆ)さんをご紹介します。

中学生から大学生まで40人を超える学生語り部

京都府舞鶴市出身の大学2年生、谷口逢友(あゆ)さんが戦争体験を伝える「語り部」に興味をもったのは、中学1年生の時のこと。「学生語り部の活動をしている先輩が、学校の授業で活動の紹介とデモンストレーションをしてくれた時に『かっこいい、自分もやってみたい!』と思って、養成講座に申し込みました。同世代から活動の話を聞くことで、身近に感じることができたと思います」

語り部とは、戦争体験者の証言や、当時の人々の暮らしや労苦を語り継ぐ担い手のこと。戦争体験者や遺族の高齢化が進み、そうした活動の継承が課題となっていますが、谷口さんが生まれ育った舞鶴では、戦争を知らない若い世代が記憶のバトンをつないでいます。

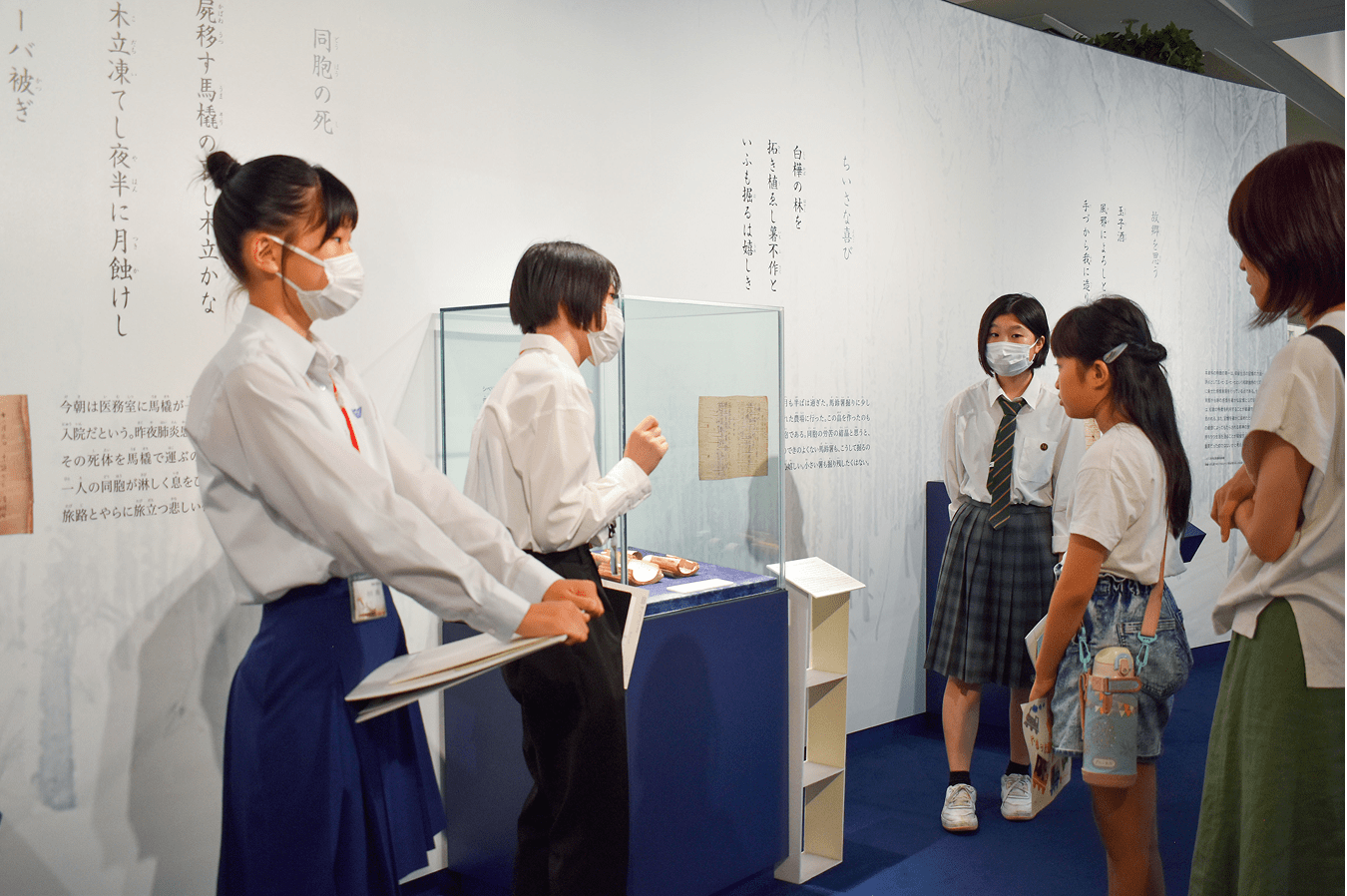

舞鶴引揚記念館を訪れた小学生に、館内の案内をする学生語り部たち。彼らが活動している様子に憧れて、語り部を志望する子もいます。

舞鶴は1945年の戦争終結後、中国の東北地方(旧満州)や朝鮮半島、シベリアなどから引き揚げてきた日本人を迎え入れる港の一つに指定され、66万人余りを受け入れた「引き揚げの町」。谷口さんは、当時の歴史資料を収蔵・展示する舞鶴引揚記念館を拠点に、学校のない週末や長期休暇などを利用して、語り部の活動を行っています。

同館では、来館者に展示資料を説明する語り部を養成するための講座を2004年から開講していましたが、興味を持った中学生からの問い合わせをきっかけに、2016年から学生語り部の養成を開始。現在では、中学生から大学生まで46人の学生語り部が活動しています。

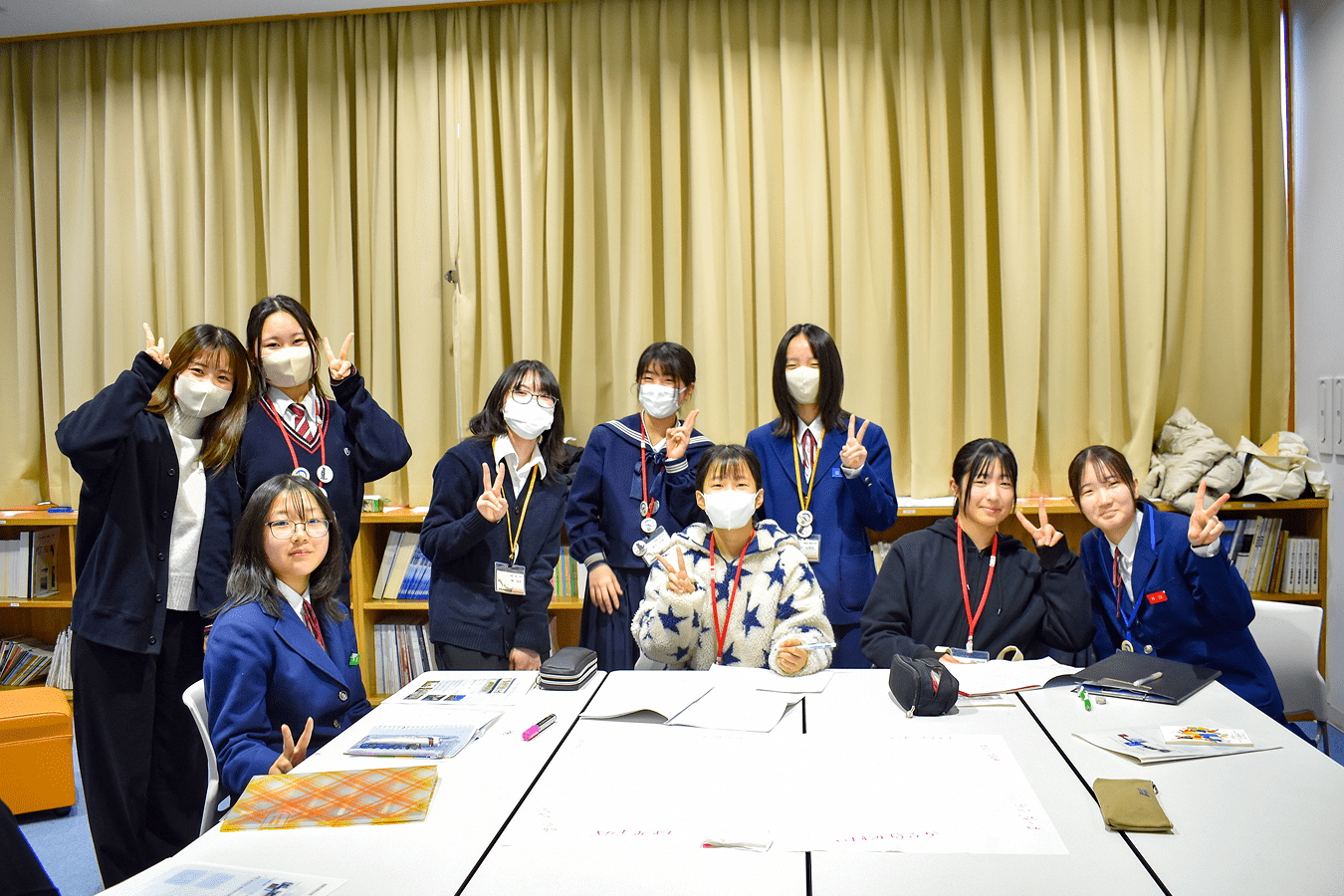

学生語り部の養成講座に参加した学生たち。谷口さん(左端)は教える側として参加。延べ5日間の講座では、日本近代史や引き揚げの概要などを学ぶ他、展示説明の実習なども行います。

学んで知った舞鶴と家族の歴史に誇りを感じて

谷口さんの曾祖父は、引揚者の帰国処理などを行うために当時の厚生省が舞鶴に設置した引揚援護局で働いていたといいます。それを知ったのも、語り部活動がきっかけでした。「曾祖父は私が赤ん坊の頃に亡くなったために直接話を聞く機会はなかったのですが、私が語り部になったことで祖父が教えてくれました。引き揚げの記録写真の撮影者に曾祖父の名前を見つけたこともありました。縁のようなものを感じて、語り部を続けていきたいと思いました」

舞鶴は1958年に引揚事業を終了するまで延べ346隻の引揚船を受け入れました。地元の人々が引揚者をお茶やふかし芋で温かくもてなしたり、援護施設の慰問を行ったりしていたことを誇らしく思っていると、谷口さんは言います。

「自分たちの活動に意義を感じたのは、中学3年生だった戦後75年の時。記憶の風化が進む中で、多くの方が若い世代による語り部活動に注目してくださった。でもあれからわずか5年の間にも、私に話を聞かせてくれた体験者で亡くなられた方もいて、活動への思いはさらに強まっています」

「私は幸いにもその方の体験を直接聞くことができたので良い経験になりましたが、これから養成講座を受ける学生たちはもう聞くことができません。その方の話を伝えるのは私の仕事だと感じています。私たちが聞いてきた体験者の話を、どうやって伝えるかをこれから考えていく必要があります」

戦争体験者の高齢化が進む中、近年は各地で次世代の語り部を育成する取り組みが進んでいます。厚生労働省が開設した昭和館、しょうけい館、首都圏中国帰国者支援・交流センター*¹でも2016年度より次世代の語り部の育成を実施し、研修修了者は各施設で、定期講話会や派遣講話等といった活動を行っています。*²

昭和館:国民が経験した戦中・戦後の労苦を伝える施設

しょうけい館:戦傷病者とそのご家族等の戦中・戦後の労苦を伝える施設

首都圏中国帰国者支援・交流センター:帰国した中国残留邦人等とその家族が自立できるよう支援等を行う施設

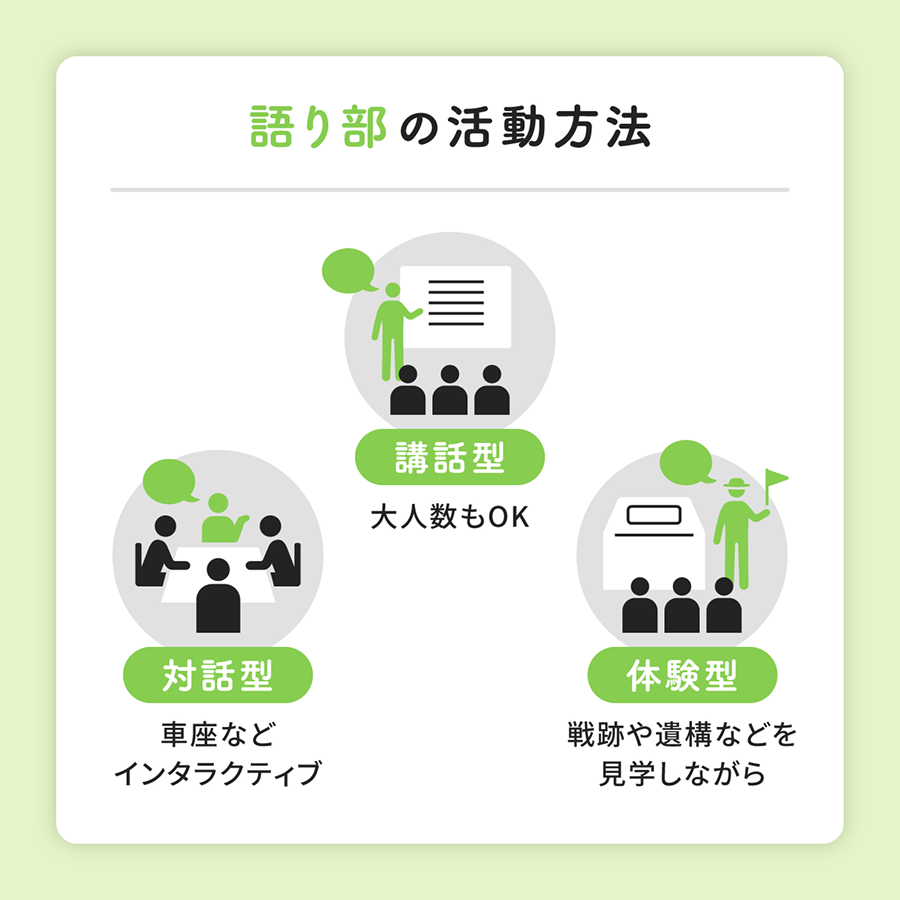

この他、2024年度からは厚生労働省の補助事業として「平和の語り部事業」を開始し、講話型、対話型、体験型などの、語り部活動等への補助を行っています。

他の地域との交流で伝承について考える

谷口さんたちは、記憶を継承する意義や平和について学び、考えるため、他の地域の学生との交流も積極的に行っています。沖縄県の琉球大学との交流では現地を訪れ、学生たちと歴史を語り継ぐ意義や平和についてディスカッションを実施。1940年代にユダヤ難民などを受け入れ、「人道の港」と呼ばれた福井県敦賀市で、地元の資料館のガイドを務める高校生たちとの交流は刺激的だったと言います。「同じ世代がどう歴史を伝えているかを学ぶことができたのは楽しかったですし、歴史を伝えていこうと頑張っている仲間がいることが嬉しかったですね」

語り部として活動する中で、参加者から「ありがとう」と感謝の言葉をかけられることも。「戦争を伝える活動をしてくれてありがとう、という意味で言ってくださっていると思うと、とても嬉しい。学生の場合はシベリア抑留を体験した引揚者の辛い体験などを話して聞かせると、感情移入して泣いてしまう子もいるのですが、それは心に響いている証しでもある。そういう時にとてもやりがいを感じます」

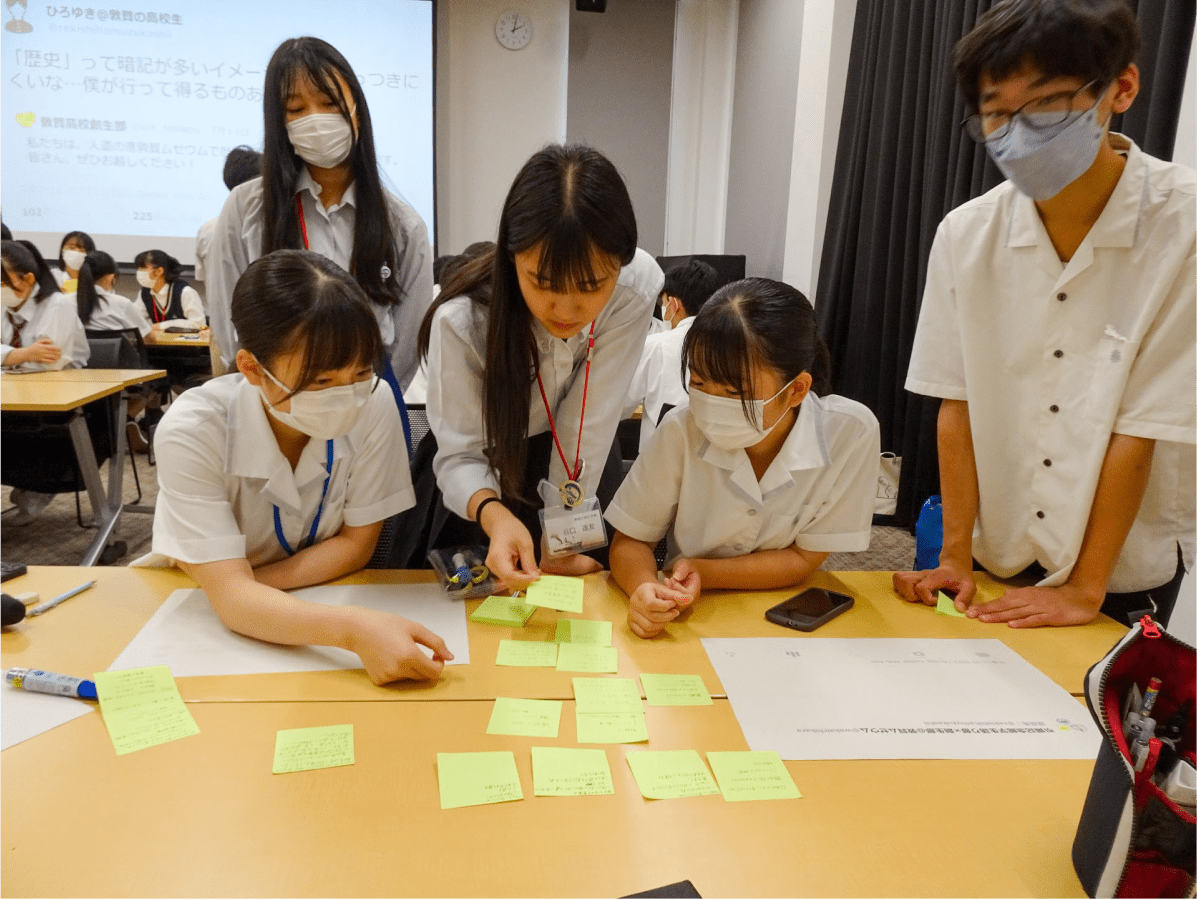

福井県敦賀市の高校生との交流会にて。継承活動に取り組む同世代との交流はとても刺激になると、谷口さん(右から3人目)は言います。

もっと下の世代の子どもたちに伝えていきたい

現在は教員を目指し、京都の大学で学ぶ谷口さん。将来は教員だからこそできることに取り組みたいと考えています。「これから社会人になって世界が広がり、伝える機会も増えていきます。同世代に戦争の記憶を伝えることも大切ですが、社会に出てからは下の世代に引き揚げの歴史を伝え、広げていくことが私たちの役割だと考えています。教員なら1人で20人、30人の子どもたちに戦争を伝えることができる。それを活かして、もっともっと広げていきたい」

まとめ

戦争を知らない世代が、戦争当時の状況や人々の思いを理解するのは難しいかもしれません。しかし歴史を学び、想像し、使命感を胸に語り継ぐ姿は、聞く人の心を揺さぶる力があることを、若い語り部たちは教えてくれます。