ホーム> 平成28年10月から厚生年金保険・健康保険の加入対象が広がっています!(社会保険の適用拡大)

平成28年10月から厚生年金保険・健康保険の加入対象が広がっています!(社会保険の適用拡大)

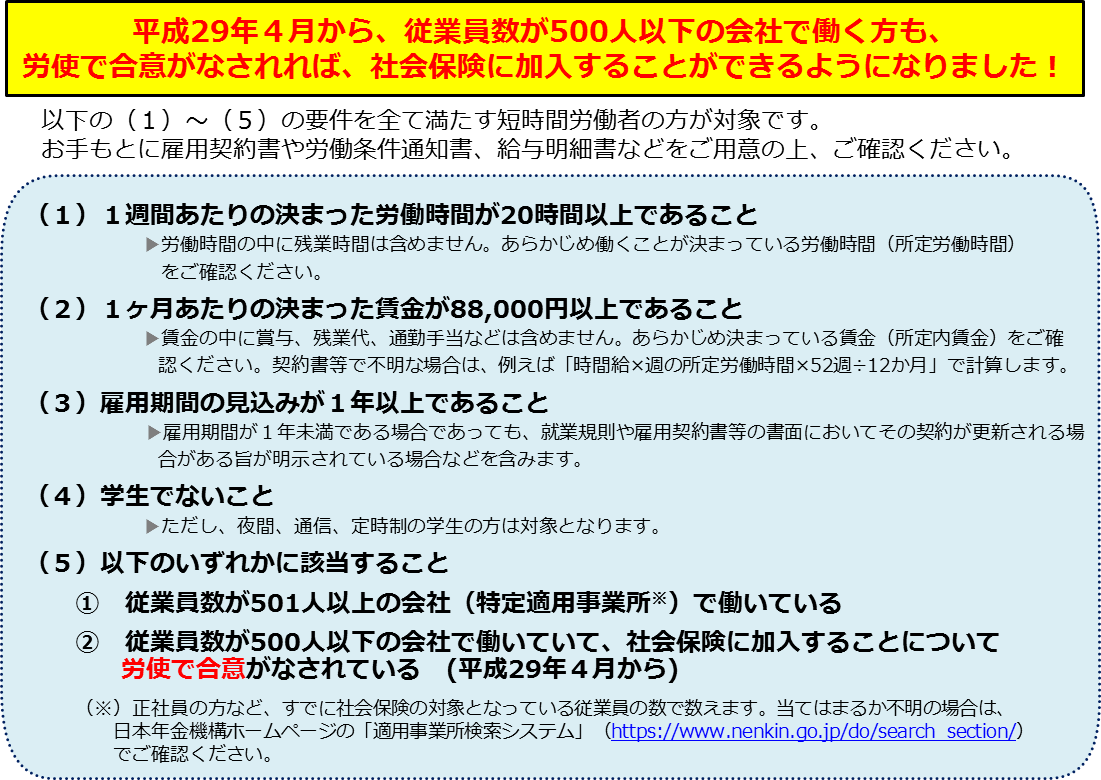

平成29年4月1日からは、労使で合意がなされた場合、従業員500人以下の会社でも加入対象が広がります。

■ 何が変わったのですか?

平成28年10月から、週30時間以上働く方に加え、従業員501人以上の会社で週20時間以上働く方などにも厚生年金保険・健康保険(社会保険)の加入対象が広がりました。

さらに、平成29年4月からは、従業員500人以下の会社で働く方も、労使で合意すれば社会保険に加入できるようになり、より多くの方が、これまでより厚い保障を受けることができます。

(実際に適用拡大を導入した企業の声は以下の「事業主の方へ」をご覧ください。)

■ 加入する(適用になる)メリットは?

(1) 将来もらえる年金が増えます

(2) 障害がある状態になり、日常生活を送ることが困難になった場合なども、より多くの年金がもらえます

(3) 医療保険(健康保険)の給付も充実します

(4) 会社もあなたのために保険料を支払います。また、現在ご自身で国民年金保険料・国民健康保険料を支払っている方は、今より保険料が安くなることがあります

■ 制度の概要や、実際の手続きに関する注意点について、担当者が説明をしています

詳細は政府広報ラジオ番組「秋元才加のWeekly Japan!!」をご覧ください。

【政府広報ラジオ番組「秋元才加のWeekly Japan!!」】

平成28年10月放送分

平成29年 4月放送分

社会保険に加入するメリット

厚生年金保険・健康保険(社会保険)に加入すると、以下のようなメリットがあります。

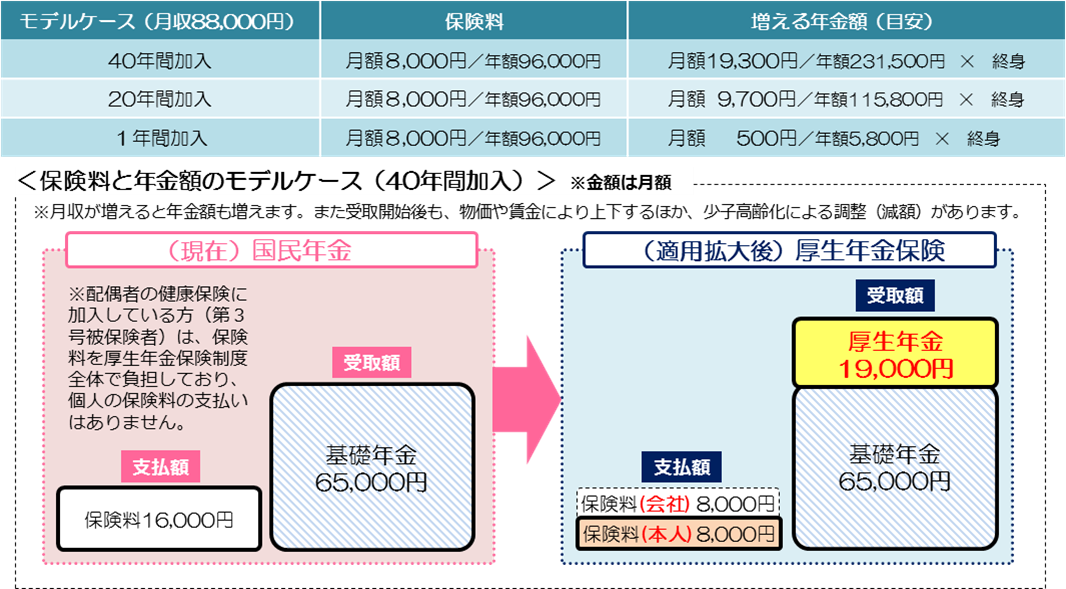

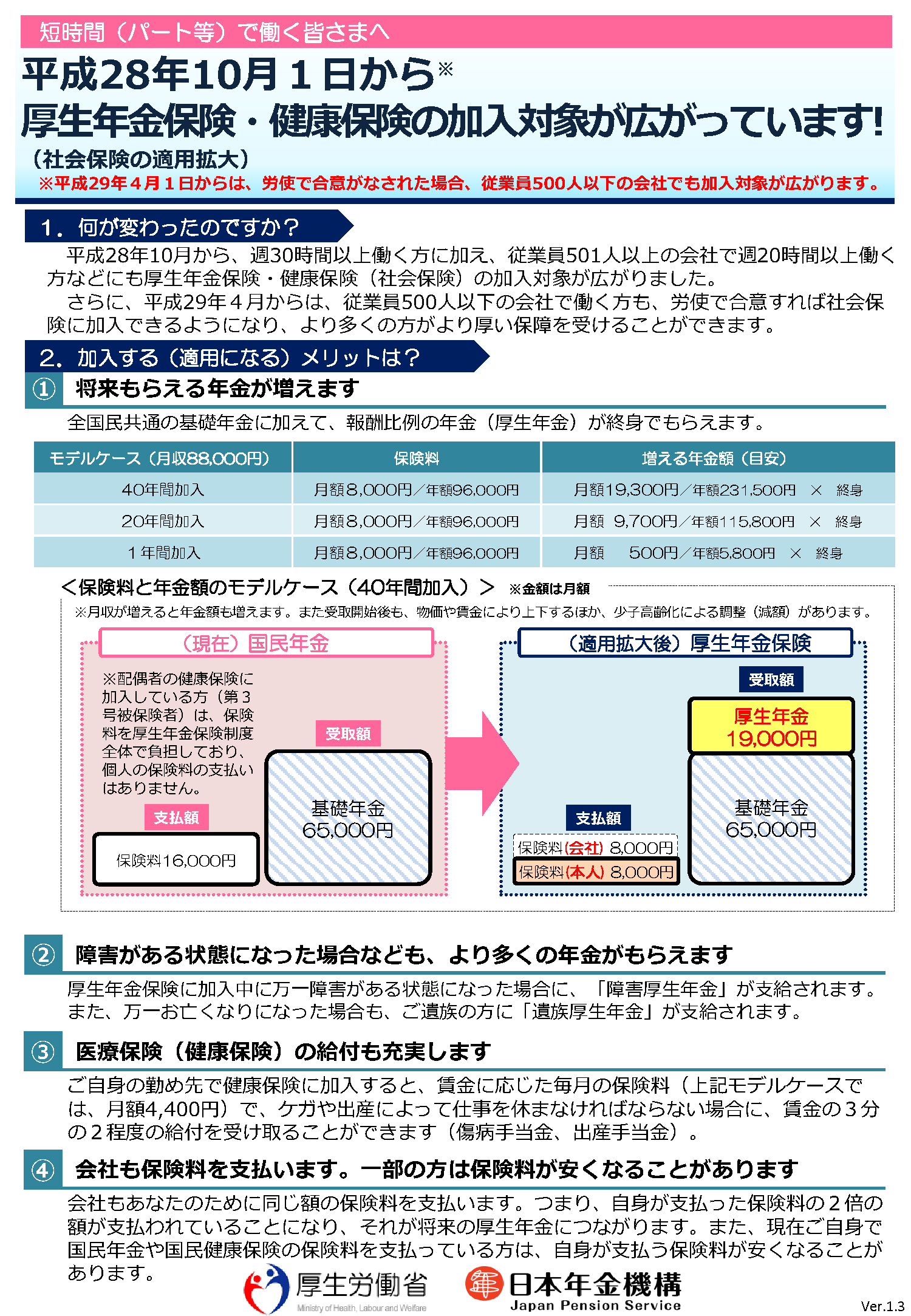

(1) 将来もらえる年金が増えます

全国民共通の基礎年金に加えて、報酬比例の年金(厚生年金)が終身でもらえます。

例えば月収88,000 円の方の場合 、毎月8,000 円(年額96,000 円)の保険料で、 40 年間加入した場合では毎月19,000 円 (年額228,000 円)の年金がもらえ、 1年間だけ加入した場合でも毎月500 円(年額6,000 円)の年金が終身でもらえます (モデルケース参照) 。

保険料と年金額のモデルケース

モデルケースの詳しい説明についてはこちらをご覧ください。

(2) 障害がある状態になった場合なども、より多くの年金がもらえます

厚生年金保険に加入中に万一、障害がある状態になり、日常生活を送ることが困難になった場合、「障害厚生年金」が支給されます。障害厚生年金には、月額約49,000 円の最低保障額が設けられています。また、障害基礎年金は、障害等級1級または2級の場合に支給されますが、障害厚生年金は、障害等級3級の場合も支給されます。

また、万一お亡くなりになった場合は、ご遺族の方に「遺族厚生年金」が支給されます。遺族基礎年金は 18 歳未満の子がいない場合は配偶者に支給されませんが、遺族厚生年金は 18 歳未満の子がいない場合も配偶者に支給されます。

(3) 医療保険(健康保険)の給付も充実します

医療給付の内容は、各医療保険制度共通で、基本的に本人・家族で差はありませんが、一部の現金給付(傷病手当金、出産手当金)について、差があります。賃金に応じた毎月の保険料で、ケガや出産によって仕事を休まなければならない場合に、賃金の3分の2程度の給付を受け取ることができます(モデルケース参照)。

モデルケースの詳しい説明についてはこちらをご覧ください。

(4) 会社もあなたのために保険料を支払います。また、現在ご自身で国民年金保険料・国民健康保険料を支払っている方は、今より保険料が安くなることがあります

会社もあなたのために同じ額の保険料を支払います。つまり、厚生年金では自身が支払った保険料の2倍の額が支払われていることになり、それが給付につながります。

また、現在ご自身で国民年金保険料・国民健康保険料を支払っている方(第1号被保険者の方)は、賃金の額によって自身が支払う保険料が安くなることがあります。

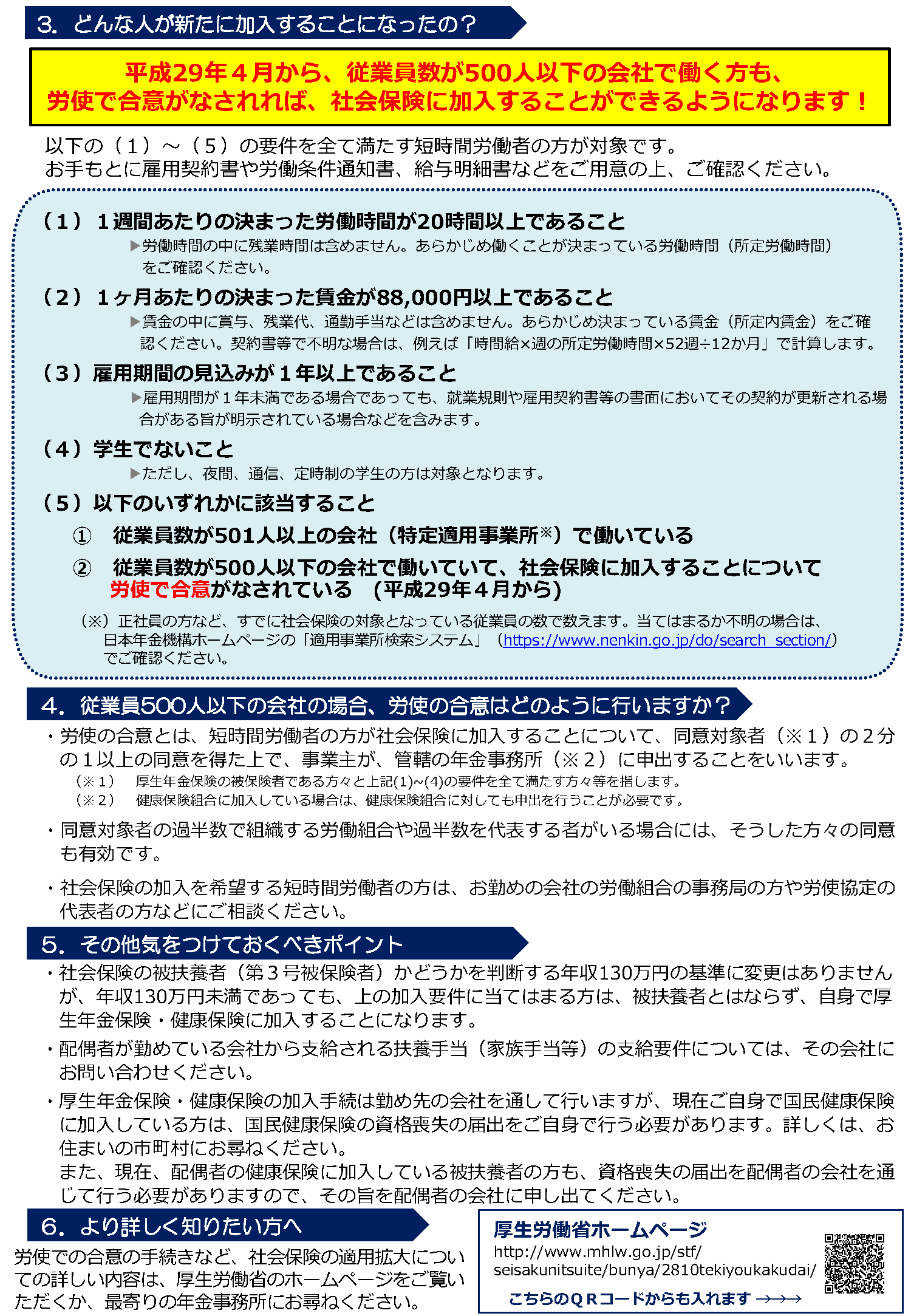

新たに加入することになる対象者

労使の合意について

・労使の合意とは、短時間労働者の方が社会保険に加入することについて、同意対象者(※1)の2分の1以上の同意を得た上で、事業主が、管轄の年金事務所(※2)に申出することをいいます。

(※1) 厚生年金保険の被保険者である方々と上記(1)~(4)の要件を全て満たす方々等を指します。

(※2) 健康保険組合に加入している場合は、健康保険組合に対しても申出を行うことが必要です。

・同意対象者の過半数で組織する労働組合や過半数を代表する者がいる場合には、そうした方々の同意も有効です。

・社会保険の加入を希望する短時間労働者の方は、お勤めの会社の労働組合の事務局の方や労使協定の代表者の方などにご相談下さい。

・詳細についてはQ&A(こちら)をご覧下さい

※日本年金機構のホームページに移動します。

よくある質問

Q1 今は配偶者の扶養に入っています。パートで働いていますが、社会保険に加入すると手取りが減るので入らなくてもよいのでしょうか。

A1 要件に当てはまる方は必ず加入です。

任意の仕組みではありませんので、要件に当てはまる方は、必ず加入していただくことになります。月々、賃金に応じて保険料を支払っていただくことになりますが、働くことができなくなった老後に年金が増えるなど、給付がより厚くなるという加入のメリットがあります。

Q2 老後の年金が増えるとのことですが、将来、年金がもらえなくなったりしないでしょうか。

A2 年金がもらえなくなることはありません。

少子高齢化の進む中で、長期的には給付水準はゆるやかに低下していく見通しですが、日本で経済活動が営まれている限り、将来の保険料収入や税収入がなくなることはありませんので、年金が受け取れなくなることはありません。公的年金制度は、現役世代の方が納める保険料を高齢者などの年金の給付に充てるという世代と世代の支え合いの考え方を基本としています。また、保険料収入以外にも、積立金の運用収益や国庫負担が年金の給付に充てられています。国が運営し、国庫負担や事業主負担があることは、個人の貯金や民間保険にはない大きなポイントです。制度について詳しい情報は以下も参考にしてください。

Q3 新たに社会保険の適用になった場合、必要な手続きはありますか。

A3 基本的に会社を通じて行いますが、一部ご自身で行う手続きもあります。

必要な事務手続きは、基本的に会社を通じて行いますので、お勤めの会社のご担当者にご確認ください。保険証は新たに加入する健康保険の保険者から発行されることになります。ただし、それまで国民健康保険に加入されていた場合は、お住まいの市区町村に対して、国民健康保険の資格喪失の届出をご自身で行う必要があります。

また、ご家族の健康保険に加入していた場合は、その健康保険の資格喪失の届出をご家族の会社を通じて行う必要がありますので、その旨をご家族の会社に申し出てください。

Q4 現在、年収130万円を超えないよう、就業時間を抑えて働いています。年収130万円の基準が年収106万円(月収88,000円)になるのでしょうか。

A4 いいえ、違います。

今回の改正は、要件を満たした方が国民年金・国民健康保険ではなく、厚生年金保険・健康保険に加入するというものです。年収130万円の被扶養認定基準は、自身で保険料を支払うか支払わないかの基準で、今回これに変更はありません。また、年収130万円未満であっても加入対象にあてはまる場合には、被扶養者とはならずに、自身で厚生年金保険・健康保険に加入することになります。(年金・健康保険の被保険者区分については、こちらをご覧ください。)

なお、雇用保険の取扱いも同様であるため、週20時間未満で勤務する場合は、厚生年金保険・健康保険に加入できないだけでなく、雇用保険にも加入できないこととなりますので注意してください。

Q5 現在ダブルワークをしていますが、両方の会社で加入要件を満たす働き方をしています。この場合、どのような手続きが必要になりますか。

A5 同時に2ヶ所以上の事業所で社会保険の加入要件を満たした場合、厚生年金については、被保険者の方は、いずれか一方の事業所を選択していただき、その事業所を管轄する年金事務所(及び、当該事業所を管轄する健康保険組合がある場合は、当該健康保険組合)へ届け出ていただくこととなっています。届出様式など、詳しくはこちらをご覧ください。(※日本年金機構のホームページに移動します。)健康保険については、保険者(健康保険組合や協会けんぽ)が複数である場合は、いずれかの保険者を選択し、当該保険者に届け出ていただくことになっています。

なお、社会保険の加入要件を満たすか否かの判断は、各事業所単位で行うこととしており、2ヶ所以上の事業所における月額賃金や労働時間等を合算して判断することはしません。

Q6 現在、63歳で特別支給の老齢厚生年金をもらっています。社会保険加入後も、年金は引き続きもらえますか。

A6 一定以上収入があると、年金が一部停止になることがあります。ただし、長期加入者又は障害者特例措置の対象者の方が一定要件を満たす場合に、経過措置が設けられています。詳しくは下記「年金を受給しながら働かれている方へ」をご覧ください。

60歳以上の厚生年金を受給している被保険者の方を対象に、年金支給を一部停止する仕組みがあります(在職支給停止)。

(1)働いても不利にならないようにする

(2)現役世代とのバランスから、一定以上の賃金を得ている方については、年金給付を一定程度我慢してもらい、年金制度の支え手に回ってもらう

という2つの視点のバランスの中で設けられている仕組みです。

たとえば、60歳以上65歳未満の厚生年金を受給している被保険者の方は、賞与を含めた月収と年金の合計額が28万円を下回る場合は引き続き全額を受給できます。合計額が28万円を上回る場合は、その額から28万円を引いた額の半分の年金が支給停止となります。さらに、46万円を上回る場合は、その額から46万円を引いた額の年金が支給停止となります。保険料を支払った分は、退職時に年金給付が増える形で反映されます。

また、雇用保険の高年齢雇用継続給付を受け取っている方は、上記の在職による年金の支給停止に加えて年金の一部が支給停止されます。

Q7 近所の年金事務所で相談したいのですが、場所がわかりません。

A7 ホームページで検索可能です。

日本年金機構のホームページで、年金事務所の住所、電話番号、管轄地域などを公表しています。下記URLから都道府県を選択した上、利用したい地域の年金事務所の情報をご確認ください。

http://www.nenkin.go.jp/section/soudan/index.html ※ 日本年金機構の ホームページ に移動します。

Q8 将来的には、さらに社会保険の加入対象は広がっていくのですか。

A8 今後、検討が進められます。

社会保険の対象範囲については、平成31年9月までに、さらに検討を進めることが法律で決まっています。

お役立ち情報(リーフレットなど)

大事なポイントを簡単にまとめたリーフレットです。事業主の方は、従業員の方への説明等にご活用ください。

リーフレット(短時間(パート等)で働く方向け)

リーフレット(短時間(パート等)で働く方向け)

リーフレット(第1号被保険者(ご自身で国民健康保険に加入している方など)向け)

リーフレット(第1号被保険者(ご自身で国民健康保険に加入している方など)向け)

リーフレット(第3号被保険者(配偶者の健康保険に加入している方)向け)

リーフレット(第3号被保険者(配偶者の健康保険に加入している方)向け)

「そもそも日本の年金制度はどういう仕組みなの?」、「国民年金と厚生年金で何が違うの?」といった年金制度全般に関する疑問については、以下をご覧ください。

事業主の方へ

事業主の方にとってのメリット

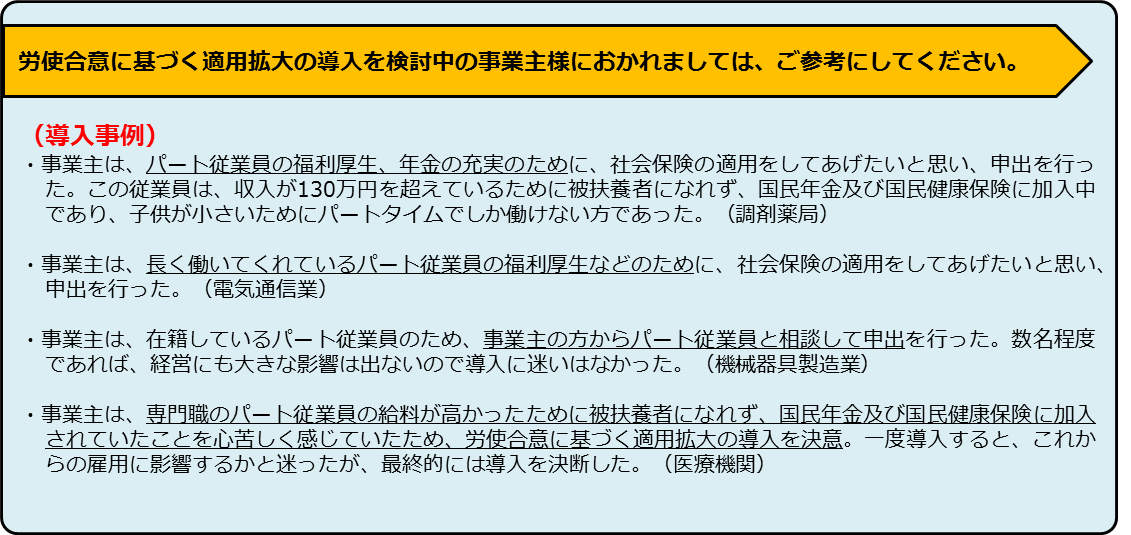

働く方々の年金や医療の給付を充実させ、安心して就労できる基盤を整備することは、雇用に伴う事業主の責務であるとともに、結果として働く方々の健康の保持や労働生産性の増進につながりうるものであるため、社会保険の適用は事業主の方にもメリットがあると考えられます。

さらに、短時間労働者への社会保険の適用が、企業の魅力を向上させ、より長く働いてくれるような人材の確保に効果的と考えられます。従業員500人以下企業の事業主の方におかれましては、こうした趣旨を踏まえ、短時間労働者の方の社会保険の加入について、是非、積極的にご検討いただくようお願いします。

適用拡大を導入した企業の声

キャリアアップ助成金が拡充されました

平成29年4月から、キャリアアップ助成金が拡充されました。労使合意に基づく適用拡大の導入により、短時間労働者に新たに社会保険を適用し、基本給を増額した事業主に対して、労働者1人当たり最大95,000円(14%増額した場合。一定規模以上の事業主については、71,250円)の助成を行います。

また、短時間労働者の所定労働時間を5時間以上延長し、社会保険に適用した事業主に対して、1人当たり最大19万円(一定規模以上の事業主については、14万2500円)の助成を行います。詳細は、最寄りの都道府県労働局またはハローワークへお問い合わせください。

※ 上記のほか、賃金の引き上げに対する助成コースもあります。

・キャリアアップ助成金についてはこちら

その他の資料

より詳細な内容に関しては、以下をご覧ください。

・ リーフレットとQ&A(ともに事業主向け) ※日本年金機構のホームページに移動します。

雇用管理に役立つツールなどパートタイム労働に関する様々な情報については、以下をご覧ください。

・ パート労働ポータルサイト ※外部のホームページに移動します。

年金を受給しながら働かれている方へ(長期加入者または障害者の特例措置対象者への経過措置)

特別支給の老齢厚生年金を受給している65歳未満の方のうち、長期加入者(厚生年金被保険者期間が44年以上ある方)又は障害者の特例措置対象者が短時間労働者として被保険者になると、年金の定額部分が全額支給停止となります。

今般、この定額部分の全額支給停止の措置について、同じ事業所で引き続き働いている方が平成28年10月1日に被保険者になったときなど一定の要件を満たす場合に、定額部分の支給停止を行わないこととする経過措置が設けられています。詳しくは、こちらをご覧ください。 ※日本年金機構のホームページに移動します。

また、平成29年4月1日から始まる、従業員500人以下の会社で働いている方を対象にした適用拡大によって被保険者となった場合など一定の要件を満たす場合に、定額部分の支給停止を行わないこととする経過措置が設けられました。この経過措置は、平成30年4月30日までの措置となります。詳しくは、こちらをご覧ください。 ※日本年金機構のホームページに移動します。

ホーム> 平成28年10月から厚生年金保険・健康保険の加入対象が広がっています!(社会保険の適用拡大)