ホーム> 政策について> 分野別の政策一覧> 健康・医療> 食品> 食品中の汚染物質の情報> 食品中のダイオキシン対策について> 平成25年度食品からのダイオキシン類一日摂取量調査等の調査結果について

平成25年度食品からのダイオキシン類一日摂取量調査等の調査結果について

|

平成26年10月23日

医薬食品局食品安全部 滝本 監視安全課長 担当:塩川・西城(4241・4242) |

|

|

平成25年度食品からのダイオキシン類一日摂取量調査等の調査結果について

我が国の平均的な食生活における食品からのダイオキシン類の摂取量の推計や個別食品における汚染実態を把握するため、従来より、国立医薬品食品衛生研究所を中心に調査を行い、その結果を公表してきたところです。今般、平成25年度の調査結果が取りまとめられましたので、お知らせします。

平成25年度における食品からのダイオキシン類の一日摂取量は、

0.58

pg TEQ/kg bw/

日

(

0.18

~0.97

pg TEQ/kg bw/

日)と推定され、日本における耐容一日摂取量(TDI) 4 pg TEQ/kg bw/日より低いものでした。また、一部の食品を過度に摂取するのではなく、バランスの取れた食生活が重要であることが示唆されました。

なお、本調査結果については、平成26年10月21日に開催された薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会において報告されています。

注

本調査は、厚生労働科学研究( 食品の安心・安全確保推進研究事業 )「食品を介したダイオキシン類等有害物質摂取量の評価とその手法開発に関する研究」(研究代表者:渡邉敬浩 国立医薬品食品衛生研究所 食品部第三室長)により実施されたものです。

平成25年度食品を介したダイオキシン類等有害物質摂取量の評価とその手法開発に関する研究(概要)

1 目的

ダイオキシン類は焼却炉や産業廃棄物の野焼き等で生成されたり、過去に使用されたポリ塩化ビフェニル等に由来するものであったりすることが知られている。ダイオキシン類は土壌や海底の泥等に蓄積され、動物体内では脂肪に蓄積しやすく排泄されにくいこと、また急性毒性の他に発がん性、催奇形性、免疫毒性の疑いがあり、内分泌攪乱作用により生殖障害を起こすおそれもあるなど、人体への影響が懸念されている。

本調査においては、平均的な食生活における食品からのダイオキシン類の摂取量を推定するとともに、ダイオキシン類の摂取の寄与が大きい個別食品等のダイオキシン類の汚染実態を把握する。

2 方法

(1) ダイオキシン類一日摂取量調査 (トータルダイエットスタディ)

全国7地域8機関で、購入した食品を平成20~22年度国民健康・栄養調査の地域別食品摂取量(1歳以上)を踏まえて調製を行い、13群に大別して、混合し均一化したもの及び飲料水(合計14食品群)注1を試料として ダイオキシン類注2を分析し、国民の平均的な食生活におけるダイオキシン類の一日摂取量注3を算出した。

また、同時期の国民健康・栄養調査結果を基に、幼児(1~3歳)の食事摂取に従ったトータルダイエット試料を作製注4し、幼児の平均的な食生活におけるダイオキシン類の一日摂取量を算出した。

(2) 個別食品等のダイオキシン類の汚染実態調査

国内で流通していた個別食品について、(1)と同様にダイオキシン類を分析した。

3 結果の概要

(1) ダイオキシン類一日摂取量調査 (トータルダイエットスタディ)

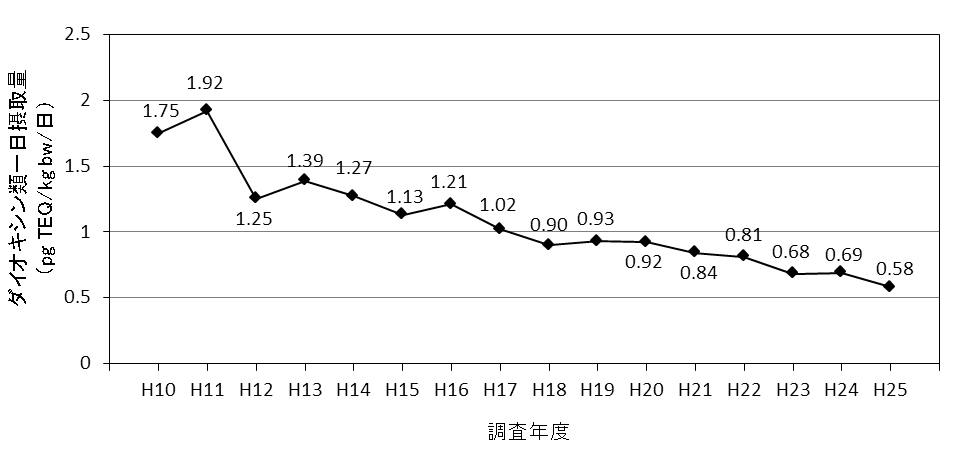

食品からのダイオキシン類の国民平均一日摂取量は、0.58 pg TEQ/kg bw/日(0.18~0.97 pg TEQ/kg bw/日) 注5と推定され、平成25年度の結果は前年度よりやや低い値であった。摂取量推定値の最大値(0.97 pg TEQ/kg bw/日)の場合でも、日本における耐容一日摂取量(TDI:4 pg TEQ/kg bw/日)より低く、その24%程度であった。

また、幼児(1~3歳)における平均一日摂取量は、0.46 pg TEQ/kg bw/日注6と推定され、国民平均の摂取量と大差なかった。

<図 ダイオキシン類一日摂取量の全国平均年次推移>

(2) 個別食品等のダイオキシン類の汚染実態調査

魚介類及びその加工品(8種50試料)を調査した結果、 魚介類(カツオ、サバ)では0.21~1.4 pg TEQ/g(中央値0.61 pg TEQ/g)であり、魚介類加工品(カツオなまり節、サバなまり節、カニ味噌、キャビア、鰹節、鰹節を含むふりかけ)では0.036~14 pg TEQ/g(中央値0.16 pg TEQ/g)であった。魚介類加工品では最も中央値の高かったカニ味噌で1.3~14 pg TEQ/g(中央値8.9 pg TEQ/g)であった。(表1)

また、鶏卵について、ケージ飼いのものより平飼いのものの方がダイオキシン類濃度が高い傾向にあることが欧州等で報告されていることから、鶏卵(42試料)を対象に調査を行った。平飼い表示のない鶏卵の調査数が少ない(9試料)ため比較には注意が必要であり、平飼いのものは表示のないものに比べダイオキシン類濃度がやや高い傾向にあったが、平飼いのものでも0.0056~1.4 pg TEQ/g(中央値0.12 pg TEQ/g)であった。(表2)

さらに、平成23~24年度の調査結果においてダイオキシン類が比較的高濃度に含まれていることが判明したサメ肝油加工食品についてフォローアップ調査(2試料)を実施したところ、61及び69 pg TEQ/gと、これまでの調査と同様の結果であった注7。このサメ肝油加工食品について、製品に記載されている最大摂取量に基づきダイオキシン類摂取量を推定したところ、120~130 pg TEQ/人/日となり、TDIの58~66% 注8に相当したが、他の一般的な食品からのダイオキシン類摂取量として本年度のダイオキシン類一日摂取量調査結果(28.9 pg TEQ/人/日注9)を加味した場合でもTDIを超過することはなかった。

以上より、ダイオキシン摂取量は経年的に減少傾向にあるが、一部の魚介類等からは依然として比較的高い濃度が検出されており、今後も調査を継続し動向を見守る必要があると考えられる。

注1 ダイオキシン類摂取量への寄与が大きい食品群(10群(魚介類)、11群(肉類、卵類)及び12群(乳、乳製品))について3セットずつ試料を調製し、それ以外の群は1セットの試料を調製した。

注2 世界保健機構(WHO)により毒性等価係数が定められているポリ塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシン(PCDDs)7種、ポリ塩化ジベンゾフラン(PCDFs)10種及びコプラナーPCB (Co-PCBs)12種の合計29種。

注3 算出にあたり、毒性等価係数は WHO 2005 TEF を用いた。

注4 第14群(飲料水)については、ダイオキシン類摂取量に対する寄与が極めて少ないことが現在までの研究により明らかとなっているため、分析対象より除外。

注5 日本人の平均体重を50 kgと仮定して換算。

注6 幼児の平均体重を12.6 kgと仮定して換算。

注7 平成 23 年度において 67 pg TEQ/g 、平成 24 年度において 67 及び 73 pg TEQ/g

注8 体重 50kg と仮定した場合の TDI ( 200 pg TEQ/ 日)に対する割合

注9

平成

25

年度のダイオキシン類の一日摂取量調査結果(

0.58 pg TEQ/kg bw/

日)に体重

50kg

を乗じた値

<表1

平成25年度 魚介類及びその加工品中のダイオキシン類の濃度>

|

食品 |

試料数 |

ダイオキシン類濃度(pg TEQ/g) |

|||

|

平均値 |

中央値 |

最小値~最大値 |

|||

|

魚介類 |

カツオ |

5 |

0.31 |

0.29 |

0.21 ~0.50 |

|

サバ |

5 |

0.96 |

0.91 |

0.71 ~1.4 |

|

|

魚介類加工品 |

カツオ なまり節 |

5 |

0.12 |

0.065 |

0.036 ~0.34 |

|

サバ なまり節 |

5 |

1.5 |

1.3 |

0.70 ~2.3 |

|

|

カニ味噌 |

5 |

8.9 |

8.9 |

1.3 ~14 |

|

|

キャビア |

5 |

0.82 |

0.83 |

0.47 ~1.4 |

|

|

鰹節 |

10 |

0.26 |

0.14 |

0.11 ~0.91 |

|

|

ふりかけ(鰹節を含む) |

10 |

0.086 |

0.069 |

0.037 ~0.29 |

|

<表2 平成25年度 鶏卵中のダイオキシン類の濃度>

|

食品 |

試料数 |

ダイオキシン類濃度(pg TEQ/g) |

|||

|

平均値 |

中央値 |

最小値~最大値 |

|||

|

鶏卵 |

平飼い |

33 |

0.20 |

0.12 |

0.0056 ~1.4 |

|

平飼い表示なし |

9 |

0.037 |

0.034 |

0.0016 ~0.15 |

|

【用語説明】

・ダイオキシン類:

ダイオキシン及びコプラナーPCB

・ダイオキシン:

ポリ塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシン(Polychlorinated dibenzo- p -dioxins/PCDDs)

ポリ塩化ジベンゾフラン(Polychlorinated dibenzofurans/PCDFs)

・コプラナーPCB(Coplanar polychlorinated biphenyls/Co-PCBs):

PCDDs 及びPCDFsと類似した生理作用を示す一群のポリ塩化ビフェニル(PCB)類

・トータルダイエットスタディ:

人が通常の食生活において、食品を介して化学物質等の特定の物質がどの程度実際に摂取されるかを把握するための調査方法。トータルダイエットスタディには、「マーケットバスケット方式」と「陰膳方式」の2種類あり、本調査では「マーケットバスケット方式」を採用している。

・マーケットバスケット方式

広範囲の食品を小売店等で購入し、必要に応じて摂食する状態に加工・調理した後に分析し、食品群ごとの 化学物質等の特定の物質 の平均含有濃度を算出する。これに、特定の集団(例えばすべての日本人)におけるこの食品群の平均的な消費量を乗じることにより、食品群ごとに 特定の物質 の平均的な摂取量を推定する。この結果を全食品群について足し合わせることにより、この集団の 特定の物質 の平均的な摂取量を推定する。

・TEF(Toxic Equivalency Factor/毒性等価係数):

ダイオキシン類は異性体により毒性の強さがそれぞれ異なっており、ダイオキシン類として全体の毒性を評価するためには、合計した影響を考えるための手段が必要であることから、最も毒性が強い2,3,7,8-TeCDDの毒性を1として他のダイオキシン類の仲間の毒性の強さを換算するための係数のこと。なお、今回は2005年にWHOで再評価されたTEFを用いている。

・TEQ ( Toxic Equivalent / 毒性等量):

ダイオキシン類は通常、毒性強度が異なる異性体の混合物として環境中に存在するので、摂取したダイオキシン類の量は、各異性体の量にそれぞれのTEFを乗じた値を総和した毒性等量として表す。

・TDI(Tolerable Daily Intake/耐容一日摂取量):

長期にわたり体内に取り込むことにより健康影響が懸念される化学物質について、その量まではヒトが一生涯にわたり摂取しても健康に対する有害な影響が現れないと判断される一日当たりの摂取量。

ダイオキシン類のTDIについては、1999年6月に厚生省及び環境庁の専門家委員会で、当面4 pg TEQ/kg bw/日(1日、体重1 kg当たり、4 pg TEQの意味。体重50 kgの人であれば、4 pg TEQ×50 kgで計算し、TDIは200 pg TEQとなる。)とされている。

平成25年度厚生労働科学研究補助金 食品の安全確保推進研究事業

食品からの塩素化ダイオキシン類の摂取量調査に関する研究

塩素化ダイオキシン類のトータルダイエット調査

研究代表者 渡邉敬浩 国立医薬品食品衛生研究所食品部

研究分担者

堤 智昭

国立医薬品食品衛生研究所食品部

|

研究要旨 マーケットバスケット方式によるトータルダイエット(TD)試料を用いて、ダイオキシン類(PCDD/PCDFs及びCo-PCBs)の国民平均一日摂取量を求めた。国民健康・栄養調査による地域別の国民平均食品摂取量に基づいて食品を購入し、飲料水を含め14群から成るTD試料を全国7地区8機関で調製した。ダイオキシン類濃度が高い食品を含む第10群(魚介類)及び11群(肉・卵類)については、各機関がそれぞれ各3セットの試料を調製し、その他の食品群は各1セットの試料を調製した。10及び11群については試料毎にダイオキシン類を分析し、その他の群は全地区の試料を混合して分析し、ダイオキシン類の一日摂取量を求めた。その結果、ダイオキシン類の国民平均一日摂取量は0.58 (範囲:0.18~0.97) pg TEQ/kg bw/dayと推定された。平均の摂取量は、平成24年度の調査結果よりやや低い摂取量であった。摂取量の推定値の最大は0.97 pg TEQ/kg bw/dayであり平均値の約1.7倍であったが、日本における耐容一日摂取量(4 pg TEQ/kg bw/day)の24%程度であった。 また、ハイリスク集団と考えられる幼児におけるダイオキシン類の一日摂取量を推定するため、幼児用のTD試料を調製しダイオキシン類を分析した。ダイオキシン類の一日摂取量は0.46 pg TEQ/kg bw/dayであった。TDIの12%程度であり、国民平均の一日摂取量と近い値であった。

|

-

【分担研究報告書】 全体版 [260KB]

【分担研究報告書】 全体版 [260KB]

食品からの塩素化ダイオキシン類の摂取量調査に関する研究

塩素化ダイオキシン類の個別食品汚染調査

研究代表者 渡邉敬浩 国立医薬品食品衛生研究所食品部

研究分担者

堤 智昭

国立医薬品食品衛生研究所食品部

|

研究要旨 魚介類及びそれらの加工品(8種、50試料)のダイオキシン類濃度を調査した。魚(カツオ、サバについて各5試料)のダイオキシン類濃度は、0.21~1.4 pg TEQ/g(中央値0.61 pg TEQ/g)の範囲内あった。なまり節(カツオ、サバについて各5試料)のダイオキシン類濃度は、0.036~2.3 pg TEQ/g(中央値0.52 pg TEQ/g)の範囲内あった。カニ味噌(5試料)のダイオキシン類濃度は、1.3~14 pg TEQ/g(中央値8.9 pg TEQ/g)の範囲内であった。キャビア(5試料)のダイオキシン類濃度は、0.47~1.4 pg TEQ/g(中央値0.83 pg TEQ/g)の範囲内であった。鰹節及び鰹節を含むふりかけ(20試料)のダイオキシン類濃度は、0.037~0.91 pg TEQ/g(中央値0.12 pg TEQ/g)の範囲内であった。 また、平飼いの鶏卵については、ヨーロッパでダイオキシン類の含有が懸念されている。そこで、国産の平飼い表示の鶏卵(33試料)を調査した結果、ダイオキシン類濃度は、0.0056~1.4 pg TEQ/g(中央値0.12 pg TEQ/g)の範囲内であった。 さらに、平成23年度の調査結果により、ダイオキシン類が比較的高濃度に含まれていた鮫肝油加工食品(1製品)について、平成24年度に引き続きフォローアップ調査を実施した。今年度は該当製品について2試料を購入し、ダイオキシン類濃度を調査した。ダイオキシン類濃度は61 pg TEQ/g及び69 pg TEQ/gであり、平成23及び24年度の調査結果とほぼ同じ濃度であった。

|

-

【分担研究報告書】 全体版 [180KB]

【分担研究報告書】 全体版 [180KB]

PDFファイルを見るためには、Adobe Readerというソフトが必要です。Adobe Readerは無料で配布されていますので、左記のアイコンをクリックしてダウンロードしてください。

ホーム> 政策について> 分野別の政策一覧> 健康・医療> 食品> 食品中の汚染物質の情報> 食品中のダイオキシン対策について> 平成25年度食品からのダイオキシン類一日摂取量調査等の調査結果について