自然毒のリスクプロファイル:魚類:卵巣毒

詳細版

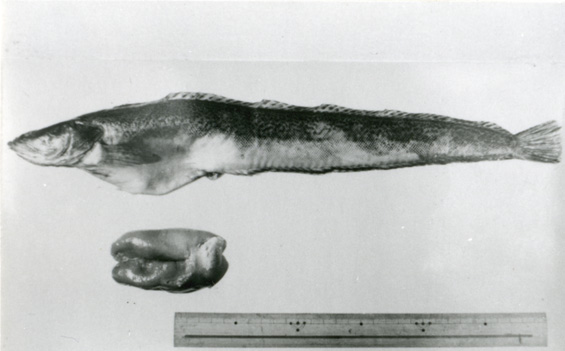

| 有毒種 | チョウザメ類、カワカマス、コイ類、ナマズ類、メダカ類、カジカ類など50種近くの魚の卵巣が中毒を起こすと疑われている[1]。わが国で中毒原因種であることがはっきりしているのは、タウガジ科のナガズカStichaeus grigorjewi(図1;別名ワラズカ、ガジ、ガツナギ)である。ナガズカは北海道を主産地とする魚で、北海道では古くから「ナガズカの卵はカラスも食べない」とか「ハエもつかない」という言い伝えがある。食品として広く流通しているスケトウダラ、ニシン、シシャモ、トビウオ、カレイなどの卵巣は無毒と考えてよい。

図1 ナガズカ |

| 中毒発生状況 | ナガズカの卵巣が有毒であることは北海道ではよく知られていたので、北海道での中毒はまれであったが、練り製品原料として本州に持ち込まれるようになった1960年ごろに一時的に中毒が続発した。その後の中毒はほとんどなく、2003年に北海道で1件(患者数4人、死者数0人)発生した程度である。 ナガズカが練り製品原料として本州に出荷された1960年頃に一時的に中毒が続発[1]。その後の発生はまれで、最近では2003年に北海道で1件(患者4人)発生したのみ(厚生労働省発表)。 |

| 中毒症状 | 主な症状は、嘔吐、腹痛、下痢などの胃腸障害で、死亡することはない。 症例[2]:昭和34年7月,北海道在住の歳の女性が,夕食に2尾分のナガズカの卵(400g)の煮付を摂食した。4~5時間後猛烈な腹痛,嘔吐,下痢を起こし,医師の往診を受け,そのまま入院,加療したが,完治しないまま3週間後に退院した。その後も,便秘,めまい等の軽症状が続き約1カ月後に治癒した。 |

| 毒成分 | |

| (1)名称および化学構造 | ナガズカの毒成分はジノグネリンdinogunellinと命名され、当初はアデノシンを含む特殊なリゾ型のグリセロリン脂質であるとされた[3, 4]。さらにジノグネリンまたはその関連化合物は、ナガズカ近縁種のタウエガジStichaeus nozawai [5]、カジカの仲間Scorpaenichthys marmoratus [6]、メダカの仲間Fundulus heteroclitus [5]の卵巣毒としても検出された。しかしごく最近、ナガズカから4成分のジノグネリン(A-D)が単離され、図2の構造であることが報告された[7]。これまでの報告と類似してアデノシンを含む特殊なリン脂質であるが、グリセロリン脂質ではない。以前の分離技術ではジノグネリンとグリセロリン脂質との分離が難しく、構造決定は混合物を用いて行ったために誤った結論を導いたと考えられる。

A: R1=X, R2=H B: R1=H, R2=X C: R1=Y, R2=H D: R1=H, R2=Y 図2 ジノグネリンA-Dの構造 |

| (2)化学的性状 | ジノグネリンA-Dはいずれも黄色みを帯びた油で、非常に不安定で光や室温貯蔵により分解(アシル基の脱離)が起こる。メタノール中で260 nmに吸収極大(e はAとBでは14,300、CとDでは10,200)を示す。AとBの間、CとDの間で相互変換をする。[7] |

| (3)毒性 | LD50:25 mg/kg(マウス、腹腔内投与)[3] |

| (4)中毒量 | 中毒量はナガズカの卵で30-50 gと見積もられている[1]。 |

| (5)作用機構 | 不明 |

| (6)分析方法 | ジノグネリンの特異的分析法は開発されていない。マウスに対する致死作用の他、260 nmにおけるUV吸収およびTLCにおけるニンヒドリン反応によって追跡することができる。 |

| 中毒対策 | ナガズカの卵巣は食べないこと。その他、有毒と疑われている魚の卵巣も食べないこと。 |

| 参考事項 | ヤツメウナギの卵巣から36 kDaのタンパク毒(マウス静脈投与のLD50:13 μg/kg)が精製されているが、加熱により毒性は失われる[8]。 |

| 文献 |

|

厚生労働省健康・生活衛生局食品監視安全課

水産安全係

電話 03-5253-1111(内線4244)