ホーム > 統計情報・白書 > 各種統計調査 > 厚生労働統計一覧 > 歯科疾患実態調査 > 調査の概要

令和6年歯科疾患実態調査

調査の概要

調査の目的

この調査は、わが国の歯科保健状況を把握し、「歯科口腔保健の推進に関する基本的事項(第二次)」や「健康日本21(第三次)」等の各基本計画におけるベースラインの提示など、今後の歯科保健医療対策を推進に必要な基礎資料を得ることを目的とする。

調査の対象

令和2年国勢調査の一般調査区から、475地区(各道府県あたり10地区、東京都のみ15地区)を無作為に抽出し、当該地区内の満1 歳以上の世帯員(約54,000人)を報告者とする。(当該地区は令和6年国民健康・栄養調査の調査地区と同じ。)ただし、令和6年能登半島地震の影響により、石川県の2地区を除く。

なお、調査対象とする世帯員の考え方は、令和6年国民健康・栄養調査に準じるものとする。

調査の時期

令和6年の10 月又は11月中の任意の1日

主な調査事項

- 1.歯や口の状態

- 2.歯をみがく頻度

- 3.歯や口の清掃状況

- 4.過去1年間における歯科検診(健診)の受診状況

- 5.フッ化物応用の経験の有無

- 6.矯正歯科治療の経験の有無

- 7.歯・補綴の状況

- 8.歯肉の状況

調査の実施及び診査基準

調査の実施

調査票記入要領の定めるところにより、次の事項を調査票に記入した。

- 1.報告者本人が記入する事項

- 2.調査員が報告者に質問して記入する事項

- 3.調査員が報告者の口腔内診査を実施して、その結果を記入する事項

調査の実施にあたっては次の点に留意した。

- 1.診査に用いる器具等は清潔に取り扱う。

- 2.手指衛生や換気等、適切な感染対策を実施する。

- 3.診査にあたっては、一時的な混雑で性急に診査がされることのないよう注意する。

- 4.幼児期・学齢期においては、永久歯と乳歯を同時に診査するため、注意深く診査し、間違いなく記録を行う。

- 5.歯に付着物が存在し診査が困難と考えられる場合には、歯の清掃等をしたうえで診査する。また、義歯装着者については、義歯を外してから残根の有無を確認する等、十分に注意して診査する。

- 6.インプラントは、視診のみで判別が困難な場合があるので、問診を併せて行うなど、十分に注意して診査する。

なお、調査年次による調査項目の差異については、表1 [16KB] 調査項目の推移 に示した。

診査基準

診査は、次に掲げる基準に従った。

- 1.現在歯

- (1)歯の全部または一部が口腔に現れているものを「現在歯」といい

ア. 健全歯(/、 )

)

イ. 未処置歯(C、R、RC)、

ウ. 処置歯(○)の3種に分類する。 - (2)過剰歯は現在歯に含めない(記録しない)

- (3)癒合歯は1歯として取り扱い、その場合の歯種名は上位歯種名をもってこれに充てる。(例:乳中切歯と乳側切歯の癒合歯は、乳中切歯とする。)

- (4)現在歯の診査は、視診を原則とするが、充分な照明が得られない場合等には、レジン充

等の確認などに際し、必要があれば歯科用探針(※)を用いる。

等の確認などに際し、必要があれば歯科用探針(※)を用いる。

(※)歯科用探針は、口腔内診査の際の補助的器具として使用し、歯面を傷つけることがないように、注意を払って口腔内診査を行うこととする。

- (1)歯の全部または一部が口腔に現れているものを「現在歯」といい

- ア 健全歯

- ・ 健全歯は、「/」と記入する。

- ・ 健全歯とは、う蝕あるいは歯科的処置の認められないもの(以下に記す未処置歯及び処置歯の項に該当しないもの)をいう。

- ・ 咬耗、摩耗、斑状歯、外傷、酸蝕症、発育不全、形態異常、エナメル質形成不全、着色、歯周炎等の歯であっても、それにう蝕のないものは健全歯とする。

- ・ 歯質の変化がなく、単に小窩裂溝が黒褐色に着色しているもの、平滑面で表面的に淡褐色の着色を認めるが歯質は透明で滑沢なもの、エナメル質形成不全と考えられるものなどは、すべて健全歯とする。

- ・ 健全歯のうち、脱灰、再石灰化等に関連し白濁、白斑、着色が認められる歯は、白濁・白斑・着色歯とし、「/」と記入した上で○で囲む。

- ・ 白濁・白斑・着色歯にはテトラサイクリン、ニコチン、金属、外来性色素等による着色等は含まないものとする。

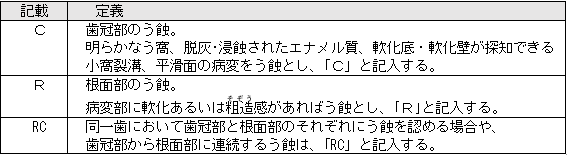

- イ 未処置歯

- ・ 未処置歯は、「歯冠部のう蝕(C)」と「根面部のう蝕(R)」を区別して診査し、それぞれ次のとおり記載する。

- ・ フッ化ジアンミン銀(サホライド)は、塗布されているが、他の処置は行われていない歯は未処置歯とする。

- ・ 残根(歯冠部が喪失し、歯根のみが残っている状態)であって、根面板等の処置が施されていない歯は、未処置歯とし、「C」と記入する。

- ・ 治療が完了していない歯は、未処置歯とする。

- ウ 処置歯

- ・ 処置歯は、「○」と記入する。

- ・ 処置歯とは、歯に充

、クラウン等を施しているものをいう。

、クラウン等を施しているものをいう。 - ・ 歯周炎の固定装置、矯正装置、矯正後の保定装置、保隙装置及び骨折治療に用いる整復固定装置(三内式線副子等)の各装置が装着されているのみで、他の処置が行われていない場合は、処置歯に含まない。

- ・ 治療が完了していない歯、二次う蝕や他の歯面で未処置う蝕が認められた処置歯は、未処置歯とし、「C」、「R」又は「RC」と記入する。

- ・ 予防

塞(フィッシャー・シーラント)の施してある歯については、可能な限り問診して、う蝕のない歯に

塞(フィッシャー・シーラント)の施してある歯については、可能な限り問診して、う蝕のない歯に 塞を施したものは健全歯とし、「/」と記入するが、明らかにう蝕のあった歯に

塞を施したものは健全歯とし、「/」と記入するが、明らかにう蝕のあった歯に 塞したものは処置歯とし、「○」と記入する。予防

塞したものは処置歯とし、「○」と記入する。予防 塞(フィッシャー・シーラント) と処置歯との鑑別を行う場合、一般的に予防

塞(フィッシャー・シーラント) と処置歯との鑑別を行う場合、一般的に予防 塞はレジン充

塞はレジン充 に比べ(ア)〜(ウ)が多いことを考慮する。

に比べ(ア)〜(ウ)が多いことを考慮する。

(ア)色調が異なること

(イ) 塞物の辺縁の形態が裂溝状で細く、不揃いなこと

塞物の辺縁の形態が裂溝状で細く、不揃いなこと

(ウ) 塞物表面の粗造感が少ないこと

塞物表面の粗造感が少ないこと - ・ 根面板等を施してある歯は、処置歯とし、「○」と記入する。

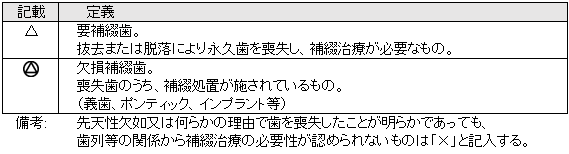

- 2. 喪失歯

- (1)抜去または脱落により喪失した永久歯を「喪失歯」といい、以下の通り分類し記載する。

- (2)智歯(親知らず、第3大臼歯)は喪失歯に含めない。(口腔内で視認できない場合、記録しない。)

- (3)乳歯は診査対象としない。

- (4)インプラントは喪失歯とする。インプラントを埋入しているか、必ず口頭にて確認する。

- (5)先天性欠如または何らかの理由で歯を喪失したことが明らかであっても、歯列等の関係から補綴治療の必要性が認められないものは「×」と記入し、喪失歯に含まない。

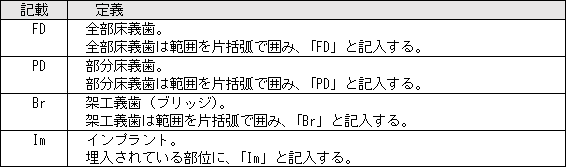

- 3.補綴の状況

- (1)永久歯の欠損部における補綴物の状況を診査し、以下のとおり分類し記入する。

- (2)乳歯の義歯・保隙装置は補綴物に含まない。

- (3)一部破損している、あるいは欠損部の状況と一致していないものは装着していないものとする。

- (4)残根の上に装着された義歯がある場合は、歯の状況と補綴の状況をそれぞれ実態に合わせて記入する。

- (5)インプラントの場合、1歯の欠損部位に対して1歯埋入されている場合には「Im」と記入する。ボーンアンカードブリッジ又はオーバーデンチャーなどの多数歯の欠損部位に対して、インプラントが複数本埋入されている場合には、インプラントが埋入されている部位(不明確な場合は近い部位)に「Im」と記入し、補綴部位を片括弧で囲み、その形態に合わせて「Br」、「PD」、「FD」を記入する。

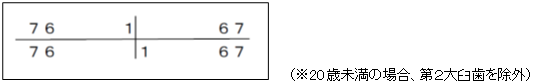

- 4.歯肉の状況<診査対象の永久歯がある者のみ>

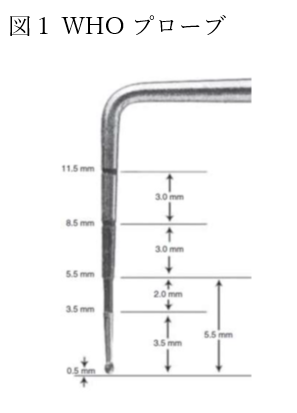

- (1)永久歯列(下記の6分画)について、各歯の歯肉の状況(20 歳未満の場合、第2大臼歯を除外)をWHO のCPI(Community Periodontal Index、地域歯周疾患指数)により、WHO プローブ(図1)を用いて、上顎、下顎とも

・唇側面(近・遠心・中央)及び舌側面(近・遠心・中央)の6点について診査し、

・唇側面(近・遠心・中央)及び舌側面(近・遠心・中央)の6点について診査し、

ア 歯周ポケット(Probing Depth、PD)

イ 歯肉出血 (Bleeding On Probing、BOP)

について下記の表より該当するコードを記入する。同顎、同側の第1、第2大臼歯については、両歯のうち、より高いコードを記入する。 - (2)5〜14 歳未満の者については、プロービングを行い歯肉出血の有無について確認するが、歯周ポケットの深さが4mm 以上の場合は、歯周ポケットの深さの測定を行わず、歯周ポケット欄に「1」と記入する。

- (3)前歯部の対象歯が欠損している場合には、反対側同名歯を診査する。両側とも欠損している場合、あるいは臼歯部で2歯とも対象歯が欠損している場合には、検査対象外として、該当する代表歯の欄に「X」を記入する。

- (4)プロービングは、WHO プローブ先端の球を歯の表面に沿って滑らせる程度の軽い力(20g)で操作し、遠心の接触点直下から、やさしく上下に動かしながら近心接触点直下まで移動させる。

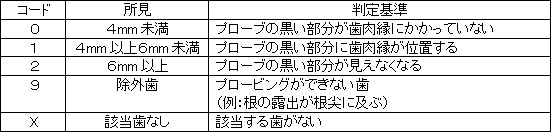

- ア歯周ポケット

歯周ポケットの深さについて、調査票のPD欄に該当するコードを記入する。 - イ歯肉出血

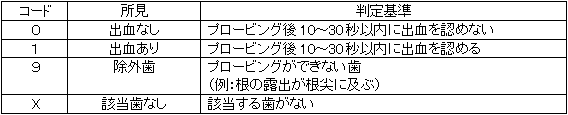

プロービング後10〜30秒以内に歯肉出血を認めるかについて、調査票のBOP欄に該当するコードを記入する。なお、歯石の沈着が認められる場合は、該当する歯のコードを〇で囲む。

なお、調査年次によるう蝕の診断基準の差異については、表2 [21KB] う蝕の診断基準の比較に示した。

※歯石がある場合は数字を〇で囲む

PDFファイルを見るためには、Adobe Readerというソフトが必要です。Adobe Readerは無料で配布されていますので、左記のアイコンをクリックしてダウンロードしてください。