高齢者の住まい

1 高齢化社会と高齢者の住まい

我が国の65歳以上の高齢者の人口は、総人口の2割を超え、今後さらに高齢化が進展すると予測されています(図1)。また、高齢者人口の増加とともに、要介護認定を受けた高齢者の数も年々増加しています(図2)。

(図1)人口の将来推計

(図2)要介護度別認定者数の推移

高齢期の住まい方に対する意識は、社会情勢の変化や家族構成の変化に伴って徐々に変化してきており、同居や隣居を志向する人の割合が減少してきています(図3)。

こうした社会情勢の変化や、高齢者人口の増加があいまって、今後は高齢者の独居世帯、あるいは高齢者夫婦のみの世帯が増加すると予測されています(図4)。

(図3)高齢期における住まい方に関する意向

(図4)世帯形態の将来推計

一方、高齢者が居住する住宅において、「手すりの設置」、「住戸内の段差の解消」及び「広い廊下幅の確保」のバリアフリー対応が整った住宅の割合は6.7%、また住宅の所有形態別にみれば、借家でバリアフリー対応が整った住宅は2.6%と立ち遅れている状況にあります(図5)。

このように、ハード・ソフトの両面から、高齢者が介護が必要になっても住み続けられる環境の整備が求められています。

(図5)住宅のバリアフリー化の状況

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

(出典)平成15年 住宅・土地統計調査[総務省]をもとに国土交通省作成 注) 「高齢居住」欄は、65歳以上の者が居住する住宅における比率。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

2 高齢者向けの施設や住宅にはどのようなものがあるか

高齢者向けの施設や住宅には、その目的や提供するサービスの違いなどによってさまざまなものがあります。これらは、福祉施策の観点から厚生労働省において普及を進めている特別養護老人ホームなどの施設と、住宅施策の観点から国土交通省において普及を進めている高齢者向け賃貸住宅に大きく分けられます。

以下、それぞれの概要についてご紹介します。

【老人ホーム等の施設の種類と概要】

○特別養護老人ホーム

65歳以上の者であって、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においても常時の介護を受けることが困難な高齢者に対して、入所サービスを提供する施設です。要介護者(要介護1以上の方)が対象です。

○老人保健施設

要介護者に対し、在宅復帰を目指して、看護、医学的管理下での介護、機能訓練等の必要な医療、日常生活上の世話を行うことを目的とした施設です。要介護者(要介護1以上の方)が対象です。

○介護療養型医療施設

療養病床等をもつ病院又は診療所の介護保険適用部分に入院する要介護者に対し、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護その他の世話、機能訓練その他必要な医療を行うことを目的とする施設です。要介護者(要介護1以上の方)が対象です。

なお、介護療養型医療施設は、平成23年度末までに廃止されることになっています。

○軽費老人ホーム(ケアハウス、A型、B型)

低額な料金で、家庭環境、住宅事情等の理由により居宅において生活することが困難な老人を入所させ、日常生活上必要な便宜を供与する施設です。

軽費老人ホームには、生活相談、入浴サービス、食事サービスの提供を行うとともに、車いすでの生活にも配慮した構造を有する「ケアハウス」を主として、他に食事の提供や日常生活上必要な便宜を供与する「A型」、自炊が原則の「B型」があります。

○養護老人ホーム

65歳以上の者であって、環境上の理由及び経済的理由により居宅での生活が困難な者を入所させ、社会復帰の促進や自立した生活を送ることができるよう必要な指導及び訓練等を行う施設です。

○有料老人ホーム

老人を入居させ、入浴・排せつ・食事の介護、食事の提供、洗濯・掃除等の家事、健康管理を提供することを目的とする施設です。

有料老人ホームには、ホームの職員が介護保険のサービスを提供する「介護付」、ホームは介護サービスを提供せず、入居者が要介護状態となった場合は入居者自らが外部の介護サービス事業者と契約して介護サービスを利用する「住宅型」、ホームは介護サービスを提供せず、介護が必要となった場合には契約を解除して退去する「健康型」があります。

○認知症高齢者グループホーム

認知症の高齢者が、小規模な生活の場(1単位5人〜9人の共同居住形態)に居住し、食事の支度、掃除、洗濯等をグループホームの職員と共同で行い、家庭的で落ち着いた雰囲気の中で生活を送ることを目的とするものです。要支援者(要支援2のみ)、要介護者(要介護1以上の方)が対象です。

※ 施設によって入所要件が異なります。詳細は、個々の施設、あるいは都道府県・市町村の福祉担当部局にお問い合わせ下さい。

【高齢者向けの賃貸住宅の種類と概要】

○シルバーハウジング

公営住宅やUR都市再生機構賃貸住宅などの公共賃貸住宅のうち、住宅をバリアフリー化するとともに、生活援助員(ライフサポートアドバイザー)が、生活相談や緊急時対応などのサービスを提供するものです。

○高齢者向け優良賃貸住宅(高優賃)

床面の段差をなくし、手すりを設けるなどバリアフリー化した構造・設備が備わっているとともに、緊急時対応サービスが受けられる住宅として、都道府県知事が認定した住宅です。整備費及び家賃の減額に対する助成制度があります。

○高齢者円滑入居賃貸住宅(高円賃)

高齢者の入居を拒否しない住宅として、都道府県知事に登録された住宅です。住宅の広さ、家賃、バリアフリー化の状況などについて情報提供がなされます。高齢者居住支援センターによる家賃債務保証制度を活用できます。

○高齢者専用賃貸住宅(高専賃)

高齢者円滑入居賃貸住宅(高円賃)のうち、特に高齢者の単身・夫婦世帯を入居対象とするものです。住宅の広さ、家賃、バリアフリー化の状況などのほか、入居者が共同で利用できる居間、食堂、台所、浴室などの有無、入居者に対する食事、介護、家事援助などのサービス提供の有無についての情報も提供されます。

※ 問い合わせ先は、シルバーハウジングについては都道府県・市町村、高優賃については都道府県・政令市・中核市、高円賃・高専賃については都道府県の住宅担当部局です。また、高優賃・高円賃・高専賃については(財)高齢者住宅財団のホームページでも見ることができます。(http://www.koujuuzai.or.jp/)

※ (財)高齢者住宅財団では、高齢期の住まいを選択するにあたっての参考としていただくために、『高齢者の住まいガイドブック』を作成しています。内容につきましては、こちら(http://www.koujuuzai.or.jp/html/news.html#19)で見ることができます。

3 厚生労働省の取り組みと今後の展開

厚生労働省では、介護保険制度による介護サービスの充実を図るほか、老人ホーム等の施設や在宅生活を支えるサービス拠点の整備を推進するため、「地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金」によって整備を支援しています。

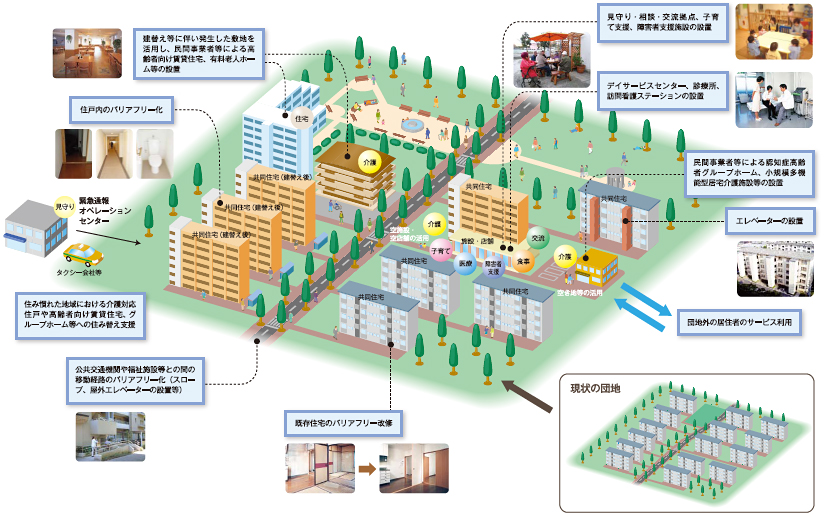

また、国土交通省と連携し、特に建物の老朽化や入居者の高齢化が目立ちはじめている公営住宅やUR都市再生機構の賃貸住宅などの改修や建て替えとあわせて福祉のサービス拠点を整備する「安心住空間創出プロジェクト」の取り組みを推進しています(図6・写真)。

(図6)安心住空間創出プロジェクトのイメージ

(写真)安心住空間創出プロジェクトの取り組み事例(福岡県大牟田市提供)

|

|

|

| 建て替え前の様子 | 建て替え後の様子 | 建て替え後1階に設置された福祉施設の様子 |

厚生労働省では、引き続き、福祉施策の充実に努めるとともに、住宅施策を所管する国土交通省とも連携し、高齢者が安心して住み続けられる住まいの確保、環境の整備に取り組んでまいります。

○お問い合わせ先

厚生労働省老健局振興課・計画課