憲章は、国民的な取組の大きな方向性を示すもので、仕事と生活の調和の緊要性、仕事と生活の調和が実現した社会の姿、関係者が果たすべき役割を示しています。

憲章は、仕事と生活の調和が実現した社会の姿を「国民一人ひとりがやりがいや充実感を感じながら働き、仕事上の責任を果たすとともに、家庭や地域生活などにおいても、子育て期、中高年期といった人生の各段階に応じて多様な生き方が選択・実現できる社会」と定義し、次のような社会を目指すべきであるとしています。

誰もが仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)のとれた働き方ができる社会を実現することは、国民一人ひとりが意欲を持って働きながら豊かさを実感して暮らせるようにする観点から、また、我が国社会経済の長期的安定を実現する観点から、重要な課題となっています。

このため、官民一体となって仕事と生活の調和の実現に取り組むべく、「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章」及び「仕事と生活の調和推進のための行動指針」が策定されました。

厚生労働省としては、本憲章及び行動指針を踏まえ、社会的気運の醸成や企業の取組の促進、女性や高齢者を含め、生涯にわたる持続的なキャリア形成の実現に向けた環境の整備等、仕事と生活の調和の実現に向けた取組を推進しています。

内閣官房長官を議長とし、関係閣僚、有識者並びに経済界、労働界及び地方公共団体の代表者をメンバーとする「仕事と生活の調和推進官民トップ会議」において検討が進められ、平成19年12月18日に憲章及び行動指針が策定されました。

憲章は、国民的な取組の大きな方向性を示すもので、仕事と生活の調和の緊要性、仕事と生活の調和が実現した社会の姿、関係者が果たすべき役割を示しています。

憲章は、仕事と生活の調和が実現した社会の姿を「国民一人ひとりがやりがいや充実感を感じながら働き、仕事上の責任を果たすとともに、家庭や地域生活などにおいても、子育て期、中高年期といった人生の各段階に応じて多様な生き方が選択・実現できる社会」と定義し、次のような社会を目指すべきであるとしています。

(1)就労による経済的自立が可能な社会

(2)健康で豊かな生活のための時間が確保できる社会

(3)多様な働き方・生き方が選択できる社会

この上で、関係者の役割を次のとおり示しています。

・企業と働く者は、協調して生産性の向上に努めつつ、職場の意識や風土の改革、働き方の改革に自主的に取り組む

・国民は、自らの仕事と生活の調和の在り方を考え、家庭や地域の中で積極的な役割を果たす

・国は、社会的気運の醸成、制度的枠組みの構築、環境整備などの促進・支援策に積極的に取り組む

・地方自治体は、創意工夫の下に地域の実情に応じた展開を図る

|

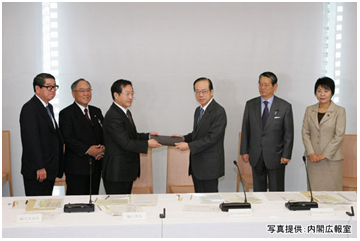

| 平成19年12月18日、官民トップ会議において「憲章」及び「行動指針」が、政労使による調印の上、決定されました。(写真左から、高木剛委員(日本労働組合総連合会会長)、御手洗冨士夫委員(日本経済団体連合会会長)、樋口美雄委員(慶應義塾大学商学部教授)、福田康夫内閣総理大臣、町村孝内閣官房長官、上川陽子内閣府特命担当大臣) |

行動指針は、企業や働く者等の効果的な取組及び国や地方公共団体の施策の方針を示しています。

仕事と生活の調和の実現の取組は、個々の企業の実情に合った効果的な進め方を労使で話し合い、自主的に取り組むことが基本です。このため、行動指針は、憲章で示した目指すべき社会を実現するための企業や働く者の取組を明示しています。さらに、国と地方公共団体も、企業や働く者、国民の取組を積極的に支援するとともに、多様な働き方に対応した子育て支援や介護などのための社会的基盤づくりの取組を明示しています。

また、社会全体の目標として、就業率、週労働時間60時間以上の雇用者の割合、第1子出産前後の女性の継続就業率などについて、5年後及び10年後の数値目標を設定するとともに、社会全体でみた仕事と生活の調和の実現状況等を把握するための「『仕事と生活の調和』実現度指標」のあり方を示し、これらを活用して、進捗状況を把握・評価し、政策への反映を図ります。

「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章」(PDF:94KB)

「仕事と生活の調和推進のための行動指針」(PDF:389KB)

厚生労働省では、仕事と生活の調和に向けた社会的気運の醸成や企業の取組の促進を図るとともに、子育てしながら安心して働き続けられる環境整備など、より一層積極的に仕事と生活の調和の実現に向けた施策に取り組んでいます。

仕事と生活の調和の推進に関する詳しい情報については、リンク集をご参照下さい。

政策統括官(労働担当)労働政策担当参事官室

PDFファイルを見るためには、Adobe Readerというソフトが必要です。

Adobe Readerは無料で配布されています。(次のアイコンをクリックしてください。) Get Adobe Reader