宿泊拒否制限(旅館業法第5条関係)に関する基本的事項等

例えば、宿泊しようとする者が次に掲げる場合が該当し得ます。

(1)暴力団員等であるとき

(2)他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき

(3)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(法第5条第1項第3号に該当する場合や宿泊しようとする者が障害者差別解消法第7条第2項又は第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)

(いずれの場合も宿泊しようとする者が酒に酔っている場合を含む)

(1)宿泊しようとする者が、従業者や他の宿泊客に接近してことさらに咳(せき)を繰り返す、つばを吐きかけるなどした場合や、従業者や他の宿泊客につかみかかり又は突き飛ばした場合は、暴行罪が成立し得ます。

(2)宿泊しようとする者が、旅館・ホテルの業務を妨害する意図で、法第4条の2第1項に基づく協力を求めた従業者を大声で罵倒したり、協力に応じる必要がないなどと怒号したり、あるいは他の宿泊客がいる場で特定感染症に罹(り)患しているなどと吹聴して旅館・ホテル側にその対応をさせ、旅館・ホテルの業務を妨害した場合や、その他旅館・ホテルの業務を妨害する意図で、従業者を大声で罵倒する等して旅館・ホテル側にその対応をさせ、旅館・ホテルの業務を妨害した場合には、威力業務妨害罪が成立し得ます。

(3)宿泊しようとする者が、従業者や他の宿泊客に対し、その同意がなく又は同意がないことの表明が困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為を行った場合には、不同意わいせつ罪が成立し得ます。

(4)宿泊しようとする者が、従業者や他の宿泊客に対し、公衆の目に触れるような場所で殊更に裸体を見せつける場合は、公然わいせつ罪や軽犯罪法違反が成立し得ます。

(5)宿泊しようとする者が、施設内の備品や設備を意図的に破壊又は汚損する場合は、器物損壊罪が成立し得ます。

(6)宿泊しようとする者が、従業者に対し、「SNSにこの旅館の悪評を載せるぞ」「このホテルに火をつけるぞ」と言うなど、生命、身体、自由、名誉又は財産に対し具体的な害悪を告知した場合は、脅迫罪が成立し得ます。

(7)宿泊しようとする者が、従業者に対し、「宿泊料をタダにしなければSNSにこの旅館の悪評を載せるぞ」等と脅す場合は、恐喝未遂罪が成立し得ます。

(8)宿泊しようとする者が、従業者に対し、生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて土下座を行わせた場合は、強要罪が成立し得ます。

(9)宿泊しようとする者が、従業者に対し、不特定多数の者の前で「馬鹿」「ブス」等と侮辱する場合は、侮辱罪が成立し得ます。

(10)宿泊しようとする者が、他の宿泊者に対し、著しく粗野又は乱暴な言動で迷惑をかけた場合は、軽犯罪法違反が成立し得ます。

(11)宿泊しようとする者が、人数を偽って宿泊する場合や宿泊料を期日までに払わない場合は、詐欺罪が成立し得ます。

また、改正法による改正後においても、都道府県等が地域の実情に応じた宿泊拒否事由を定めることができることに変わりはありません。条例で「言動が著しく異常」や「挙動不審」等の宿泊拒否事由が規定されている場合においても、宿泊しようとする者が、その障害の特性から、当該宿泊拒否事由に該当し得る行為を行う可能性もありますが、同行者にその特性について聴取する等し、その特性を踏まえた適切な対応を行うとともに、旅館業法第5条第2項の規定を踏まえ、宿泊しようとする者の状況等に配慮して、みだりに宿泊を拒むことがないように留意する必要があります。

旅館業法と障害者差別解消法との関係

旅館業法の改正後も、営業者は、障害者差別解消法を遵守する必要があることは当然であり、障害者に対し、障害を理由とする不当な差別的取扱いをしてはならないことに変わりはありません。

また、旅館業法第5条においては、宿泊を拒むことができる事由として障害があることは規定されていないため、営業者は、障害があることを理由として宿泊を拒むことは当然できません。

営業者において、障害者に対する必要な配慮を検討することを目的として、宿泊予約の際に事前に障害について申告することを求めることは不当な差別的取扱いに当りませんが、事前申告を行わなかった障害者が宿泊予定日に来訪した際、障害について事前申告しなかったことのみを理由として宿泊拒否をすることは、旅館業法第5条第1項に違反するほか、不当な差別的取扱いになります。

他方、障害を理由とする宿泊拒否は、少なからず発生しているとみられる(コラム②)ほか、旅館業の施設における合理的配慮の認知度や令和6年4月に施行される事業者による合理的配慮の提供の義務化の認知度、研修の実施率のデータ(コラム③)からは、障害者として障害の状況等を営業者に伝達した場合、宿泊拒否を含む不当な差別的取扱いを受けるのではないかと懸念が生じることも考えられます。

こうしたことも踏まえ、例えば、障害の特性に応じて、どのような合理的配慮の提供ができるかをホームページ上で明らかにした上で、宿泊予約のホームページ等において、「配慮が必要なことがありましたら、ご自由に記載ください」等と記載すること等が考えられます。

また、障害によっては外見からはわからない場合もあることから、旅館業の施設に来訪された方で、困っている様子の方やヘルプマーク等を身につけている方、対応が必要と思われる方がいる場合は、まずは声をかけ、その特徴を把握し、どのような対応をすべきかを判断することが重要です。

その際に、当該者が混乱しているような状況の場合は、「配慮が必要なことがありましたら、お申し付けください」等と伝えること等が考えられます。

なお、緊急時の対応など安全上の懸念がある場合には、障害のある方に説明を尽くした上で、その方の障害の状況やそれに応じた提供し得る配慮があるかどうかなどを、建設的な対話を通じて検討し、代替案を提示すること等が重要です。

また、安全上の問題も障害者差別解消法上の正当な理由の一事由になりうると考えられますが、それが本当に正当と言えるかどうかは慎重な判断が求められます。

障害の種類や程度、サービス提供の場面における本人や第三者の安全性などについて考慮することなく、漠然とした安全上の問題を理由に宿泊を拒否することは、「宿泊施設に余裕がないとき」にも当たらないと考えられるほか、障害者差別解消法上の不当な差別的取扱いに該当すると考えられることに留意する必要があります。

また、営業者は、障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律(令和4年法律第50号)において、事業者は、その事業活動を行うに当たっては、障害者がその必要とする情報を十分に取得し及び利用し、並びに円滑に意思疎通を図ることができるようにするよう努めなければならないとされています。

営業者におかれては、こうした施設面等の環境を整備した際には、ホームページ等で情報を公開することが望ましいと考えられます。

また、こうした施設面等の環境整備やその情報の公開は、前記2の障害の特性を踏まえた対応を行う上での前提となる重要な一部でもあることに留意する必要があります。

「盲導犬受け入れ全国調査」報告(2020年3月25日)(抜粋)

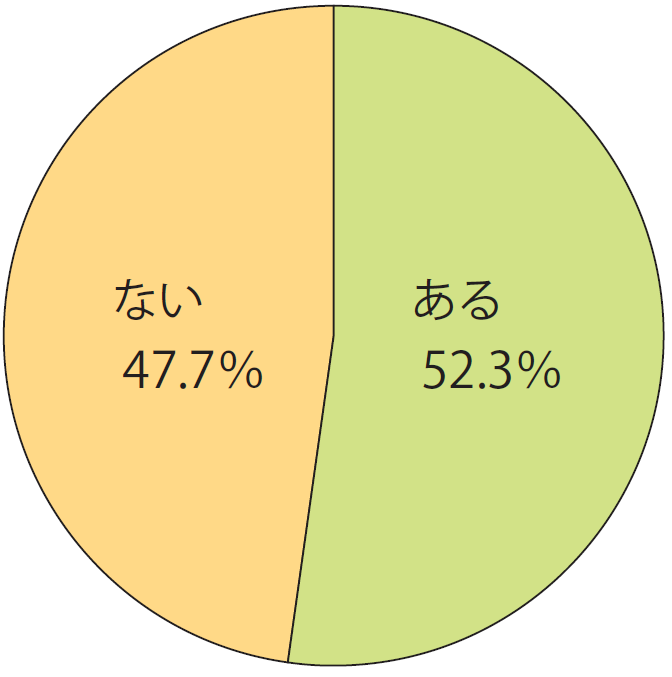

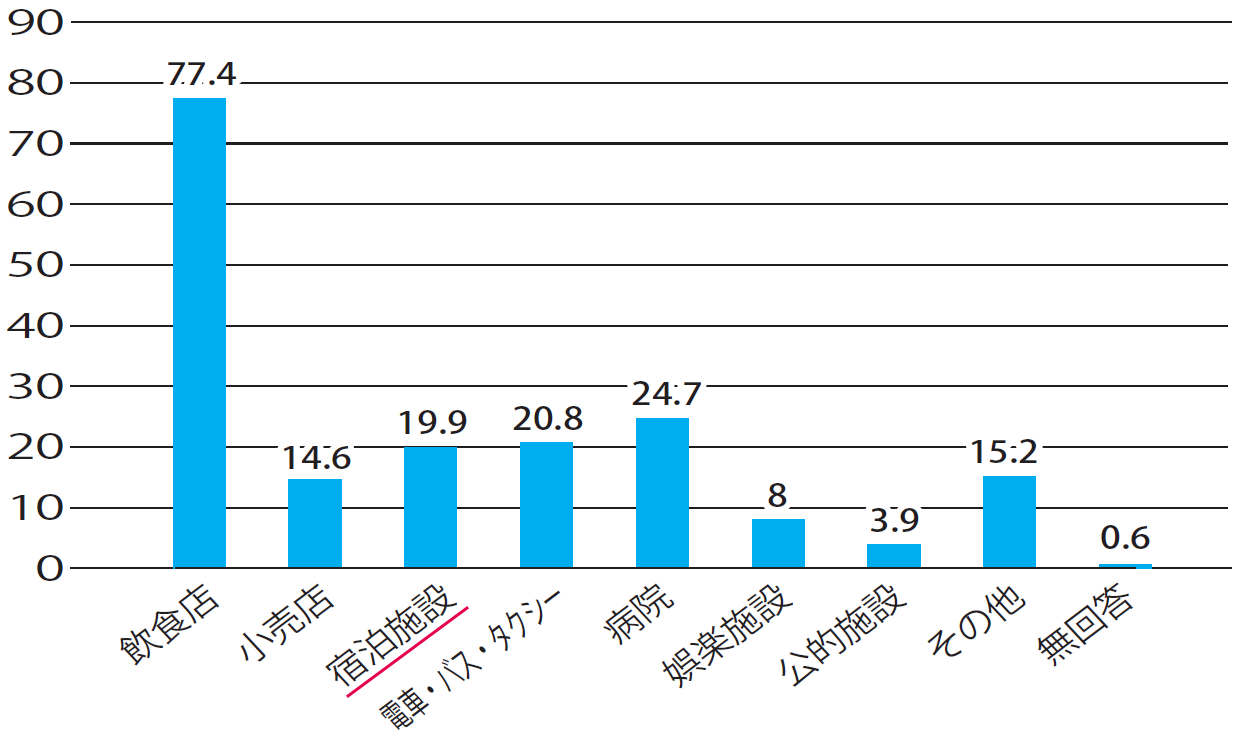

1年間で盲導犬の受入れ拒否を受けたことがあるのは52.3%であり、その拒否に遭った場所としては、飲食店が77.4%、宿泊施設が19.9%。

1年間で盲導犬の受け入れ拒否を受けたことがある

拒否に遭った場所

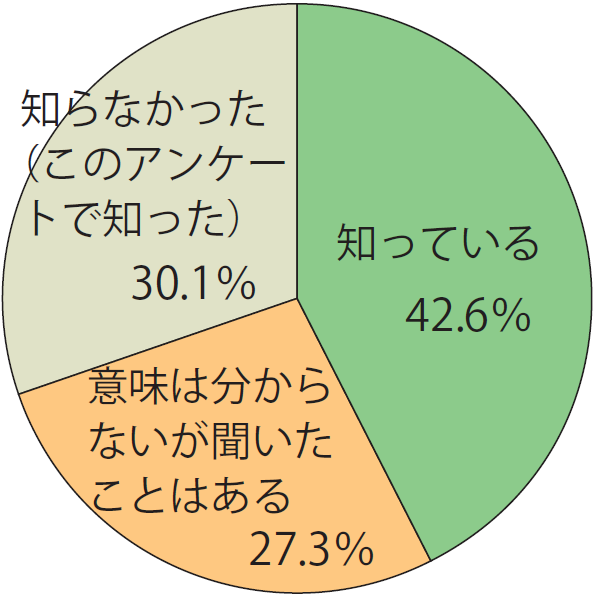

「合理的配慮」という言葉を知っていると答えた施設は42.6%、意味は分からないが聞いたことはある施設は27.3%、知らなかった(このアンケートで知った)と回答した施設は30.1%。

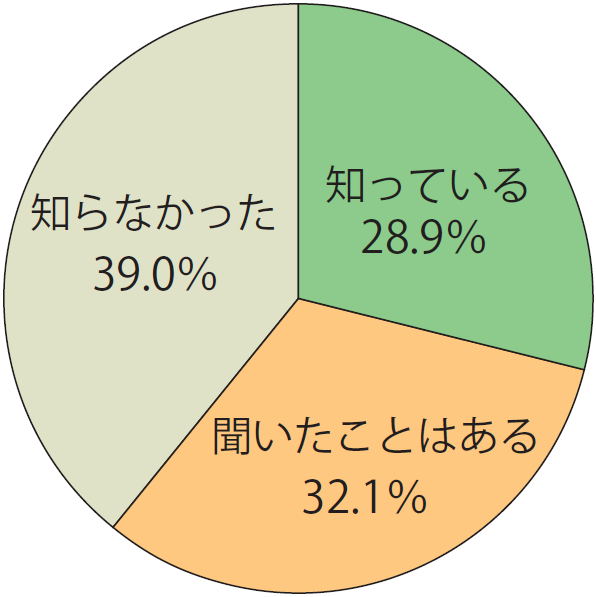

障害者差別解消法の改正により、令和6年4月から、障害者への「合理的配慮」が事業者も義務化されることについて、知っていると回答した施設は28.9%、聞いたことはあると回答施設は32.1%、知らなかった(このアンケートで知った)と回答した施設は39%。

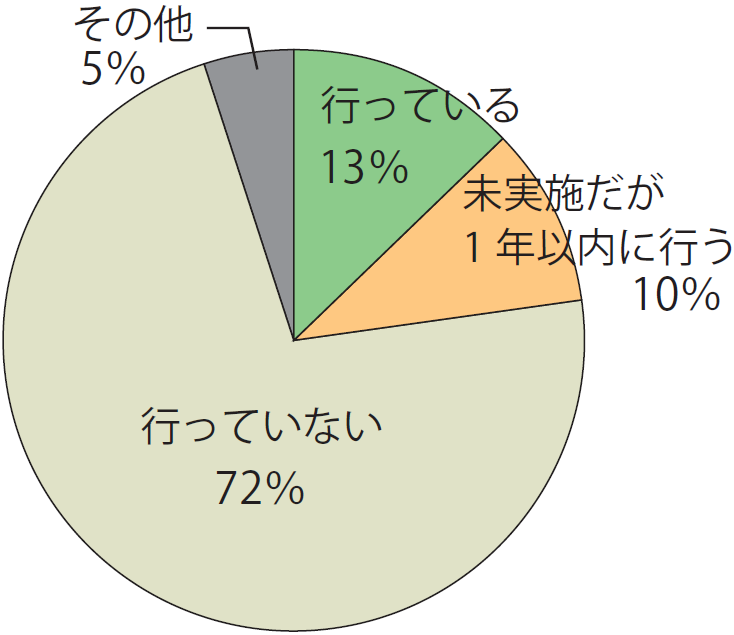

障害の特性や障害者差別解消法、合理的配慮、障害がある方に対するサポートや理解に関する研修について行っていると回答した施設は13%、未実施だが1年以内に行う予定と回答した施設は10%。

その他

・ 個人情報の利用目的をできる限り特定した上で、当該利用目的の通知又は公表等を適切に行うこと(個人情報保護法第17条第1項・第21条第1項)

・ 要配慮個人情報(※)を取得する場合には、原則として、あらかじめ本人の同意を得ること(個人情報保護法第20条第2項)

※ 「要配慮個人情報」とは、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人情報をいう(個人情報保護法第2条第3項)。

・ 関係機関等に対して個人データの第三者提供を行う場合には、原則として、あらかじめ本人の同意を得ること(個人情報保護法第27条第1項・同条第2項)

・ 原則として、あらかじめ本人の同意を得ないで、上記で特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱わないこと(個人情報保護法第18条第1項)

等を徹底する必要があります。旅館業の営業者が個人情報保護法に違反する場合は、個人情報保護委員会が勧告・命令を行うことができ、その命令に違反したときは罰則が適用され得る(個人情報保護法第178条)ほか、感染症法において、感染症の患者であるとの人の秘密を業務上知り得た者が、正当な理由なくその秘密を漏らしたときは罰則の対象となり得ます(感染症法第74条第1項)。

・ 都道府県等は、旅館業の営業者が不適切な宿泊拒否や感染防止対策への協力の求めを行っていることを把握した場合、旅館業の営業者に対して、旅館業法第7条の報告徴収等を行い、必要な場合は旅館業法第8条により営業の許可の取消や営業の停止を行うことがあり得ること。

・ 旅館業の営業者が旅館業法第5条第1項の宿泊拒否制限の規定に反して宿泊拒否をする場合や、旅館業法第7条の報告徴収等に応じない場合等は、旅館業法第11条により罰則の対象となり得ること。