| 特別企画展開催要綱 |

第18回特別企画展のご案内

|

初公開 国立プロシア文化財団絵画アーカイブ所蔵 ベルント・ローゼ写真展「希望の光」 〜ドイツ人特派員が撮った昭和26年の日本〜 |

| 開催趣旨 |

このたび昭和館では、「初公開 国立プロシア文化財団絵画アーカイブ所蔵 ベルント・ローゼ写真展『希望の光』 〜ドイツ人特派員が撮った昭和26年の日本〜」と題し、特別企画展を開催する運びとなりました。

ドイツ連邦共和国・ベルリン市にある国立プロシア文化財団絵画アーカイブが所蔵する約1,200万点におよぶ写真資料のうち、『ノイエ・イルストリアテ』誌特派員であったベルント・ローゼが撮影した写真約100点を厳選し展示します。

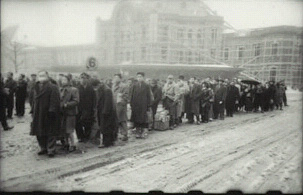

ベルント・ローゼ(1911-1995)は昭和26年(1951)、戦後初めてのドイツ人カメラマンとして来日し、戦後復興を遂げつつあった日本を旅して、様々な風景と人々を写真に残しています。

敗戦国という同じ立場にあったドイツ人の目に、当時の日本は、日本人はどのように写ったのでしょうか。来日前、広島の取材を思い立った彼が想像したのは、悲観的になり無気力の中に沈んでいる人々の姿でした。しかし、彼が配信した記事には「これほど明るい笑顔を、……再建、再興において、これほど市民が活発に努力している町を、わたしは他に知らない」と記されています。広島で何を見たのでしょうか。

敗戦後の焼け跡や、復興を遂げつつある日本を記録した写真は数多く残されており、昭和館においても様々な展覧会を開催してきました。しかし、その多くは戦後処理のために駐留していたアメリカを中心とした連合国や、一部の日本人による記録が主でした。本展では、日本と同様に敗戦国の立場であったドイツ人が見た、終戦より6年の月日が経ち、復興を遂げつつあった日本の姿を、ローゼが記した記事とともに紹介します。

これらの写真はすべて日本初公開であり、ローゼの没後10年、さらに「日本におけるドイツ年」にあたるこの年に、昭和館において氏の展覧会を開催することは、誠に意義深いものと考えます。

記

| 【主催】 | 昭和館 |

| 【後援】 | 外務省ドイツ連邦共和国大使館 |

| 【会期】 | 平成18年2月25日(土)から4月9日(日) |

| 【会場】 | 昭和館3階 特別企画展会場 |

| 【入場料】 | 特別企画展は無料(常設展示室は有料) |

| 【イベント】 | 平成18年3月11日(土) ギャラリートーク |

| 【開館時間】 | 10:00〜17:30(入館は17:00まで) |

| 【休館日】 | 毎週月曜日 |

| 【内覧会】 | 平成18年2月24日(金) 15:00〜17:00 |

| 【所在地】 | 〒102-0074 東京都千代田区九段南1-6-1 |

| 【問い合わせ】 | TEL 03-3222-2577 FAX 03-3222-2575 |

| 【交通(電車)】 | 地下鉄【九段下駅】から徒歩1分(東西線・半蔵門線・都営新宿線4番出口) JR【飯田橋駅】から徒歩約10分 |

| 【交通(車)】 | 首都高速西神田ランプから約1分 |

| 【ホーム・ページ】 | http://www.showakan.go.jp |

| 【その他】 | 有料駐車場有り(普通乗用車のみ・1時間200円) |

ブース構成

|

|

|

|

| 広島 明日を確信する都市 わたしがレポーターとして広島にやってきたのは、原爆による破壊状況を調べるためでも、今日まで続くその後遺症を知るためでもない。前者については、すでに世界中から多くの特派員が広島を訪ねているし、それに「ノイエ・イルストリアテ」誌に掲載された広島の学童による作文の方が、通りすがりのどの特派員のペンよりも、あの大惨事の戦慄の図像を語っている。原爆炸裂による人体への影響は、アメリカの「原爆因果委員会」が調査を行い、同時に最新医療設備を有する病院では、被爆者達に最善の手当てが施されている。 そうではなくて、わたしの胸の内にあった問いは次のようなことである。破壊によってもたらされた史上最悪の大惨事として、全世界のシンボルとなったこの都市が、現在どのような状態になっているのか?悲観的になり、無気力の中に沈んでいるのか?それとも、目の前に広がる果てしない焼け野原を見ながら、虚無的な状況に陥っているのか?新しい日常の生産的活動を目指す努力の萌芽はあるのだろうか?さらには、放射能は被害者達の努力すらも麻痺させたのか?広島の人々の視線には、どのようなおぞましいシナリオが、どのような悲嘆が宿り、ヨーロッパから来た男を出迎えるのであろうか? この苦難の街の通りを歩く特派員の目は、広島市民には気楽でもの珍しげに映るに違いない。罪のない子どもたちの瞳から、どのような訴えを読み取ることになるのだろうか?この子どもたちは自らも被爆しながら、屋根の下で数分間のうちに両親を失ってしまったのだ。 そして、これが広島で驚いたことだ。 これほど明るく朗らかな笑顔を、ほかの日本のどの町でも、わたしは見ることがなかった。再建、再興において、これほど市民が活発に努力している町を、人々がこれほど親切な町をわたしはほかに知らない。そして、大惨事を福に転化するという、ほとんど信仰に近い確信を、わたしは見たことがなかった。 1945年8月6日朝8時15分、広島上空を飛行する一機のB−29を市民は見た。そして、目がくらむ閃光とかすかな爆発音によりあの大惨事の幕が落とされてから、ほぼ6年が過ぎた。その一瞬の後に、市の中心地、地上570メートルの高さで原子爆弾が炸裂した。その爆発力は、一種の自然災害のようにすさまじかった。赤色、青色の炎の地獄がすべてをなぎ倒す爆風をともなって、40万人が住む都市に押し寄せた。この町はそれまで、史跡と神社仏閣で知られていた。 どれだけの人々が亡くなったのか、現在もまだ確かな数字はない。推定では10万から15万人といわれる。死者の75パーセントは、その日のうちに亡くなった。彼らは生きながらにして身を焼かれたか、倒壊した家屋の下敷きになったのだ。25パーセントはその後、10週間以内に亡くなった。ほとんどが放射能のせいだった。この危険な10週間を生き延びたものは、みな現在快復した。広島市はほとんどが木造家屋であったため、大火災は完全に街を焼き尽くした。瓦礫と灰燼の焼け野原には、わずかなコンクリート製建造物の鉄筋が立ち残るばかりであった。 |

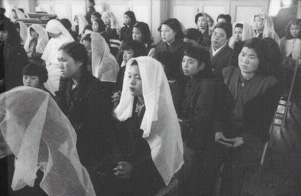

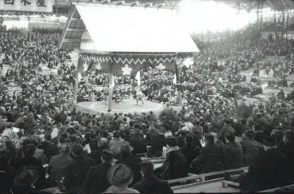

II 初めて接した日本文化

|

|

|

|

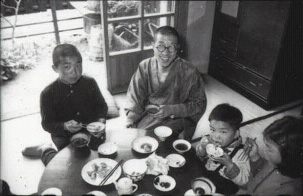

III 日本の人々

|

|

| 日本の子供たち: 彼らは可愛い−皆彼らを愛しています−そして国にとっては大きな頭痛の種 増え続ける自国民には”生きる空間”が必要だということで、大平洋戦争につながったアジア大陸と東南アジアに対する野心的な政策を、日本人がいかに正当化しようとしたかは誰もが知っています。 もはや彼らは征服を論じてはいません。そして少なくとも表面上は、生活の全ての面において民主主義的かつ平和的な方法を導入すべくあらゆる努力をしています。しかしながら、この変化した状況において、驚くべき事実が一つあります。それは、増加し続ける人口のプレッシャーが、減るどころか勢いを増しているのです。年間の人口増加、すなわち死亡者数を超える新生児の数は戦前の日本で約100万人でしたが、戦後はその数より3分の2も増加しました。1947年から1949年の間は新生児が死者を毎年166万1千人上回りました。それらと同じ年に米国でも騒ぎになるほど出生率が高まりましたが、それに対しては多くのことがなされました。しかし、日本人がアメリカの新生児の記録より43%も高いことをどれだけの人が知っているでしょうか。 この状況はそれだけでも顕著ですが、日本は米国に比べて耕作可能な土地1平方マイルにつき12倍も人口密度が高いのでさらに目を引きます。そして米国による占領中、死亡率は1945年の29.2から1949年の11.4に減りました(数字は”ルック”より)。これらは、統計学者の冷静な言い方では、その国を初めて訪れた人が行く先々で受ける印象の裏にある事実です。すなわち、どの町も村も人で溢れているのです。一日のうちどの時間も、狭い道にも広い通りと同様に人々が群がっています。そして、住居の大半を占める木造小屋の一つ一つを覗くと生気に溢れています−特に子供たちの。日本人を全体として好いている人々もいればそうでない人々もいます。とはいえ、日本の子供たちを愛さない人を見つけるのは不可能のように思われます。彼らの人形のような容姿、おとなしさ、独創的な遊びや行儀の良さは訪問者を魅了します。 |

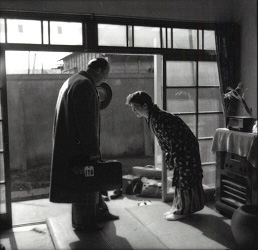

| 『ノイエ・イルストリアテ』誌を読む原節子さん |

| 原節子 日本一の女優である原節子は、ドイツ人監督に見出されたのだ。戦争が始まる直前に、映画「サムライの娘」(邦題「新しき土」)で彼女を有名にしたのは、映画監督アーノルド・ファンク博士だった。昨年、原節子は日本の大きな映画賞で演技賞を受けた。「彼女から」とベルント・ローゼは語る。「『ファンク博士とドイツの友人たちに、心からよろしく伝えてください』と頼まれたのです。そして、お酒が飲めない彼女が、ドイツからの客の名誉のために、ビールで乾杯したあと、神妙な顔で、いくつかのカタコトのドイツ語を話した。ベルリンでの初公開のときに覚えた言葉だという。『ドイツに来ることができて、とても幸せです。いかがでしたでしょうか?』」 |

| ※ | 囲み内の記事はローゼがドイツ本国に送信した記事です。 |

ベルント・ローゼ略年譜

| 1911年 | ドレスデンに生まれる | |

| 1926年 | 記念碑の撮影について書かれた記事が、写真雑誌「STRAP」にはじめて掲載される | |

| 1931年 | ツァイス・イコン写真コンクールにおいて一等を受賞 | |

| 1934年 | フリーランスの写真ジャーナリストになる | |

| 1941年 | 戦場報道員として徴兵を受ける | |

| 1946年 | 米軍軍政府の雑誌「ホイテ」の仕事をする | |

| 1947年 | 西ドイツでの戦後初の写真雑誌「フォト・シュピーゲル」誌の発行人に就任 | |

| 1951年 | 日本に関する丹念なルポルタージュ取材 | |

| 1953年 | 『今日のオーストラリアと南太平洋』をフランクフルトのウムシャウ社から出版 | |

| 1965年 | レーバークーゼンにて、「ビルトジョーナリスト」誌と「フォトブレッター」誌の発行人になる | |

| 1975年 | 「ドイツ写真協会(DGPh)」の歴史部門の座長に就任。 | |

| 1983年 | ブルクハウゼン写真博物館設立に協力 | |

| 1995年 | ブルクハウゼンにて逝去 |

イベントの開催

会期中、下記の日程でイベントを開催します。

ギャラリートーク

特別企画展会場内で、ご子息ベルンハルト=ウルリッヒ・ローゼ氏にベルント・ローゼについてお話しいただきます。

平成18年3月11日(土) 14:00〜15:00