2025年4月から、改正育児・介護休業法等が施行! より柔軟で、自分らしい働き方を目指して

2025年4月から改正育児・介護休業法、雇用保険法が施行され、子の年齢に応じた柔軟な働き方ができるようになりました(改正育児・介護休業法の一部は10月に施行)。今回の改正では、仕事と育児・介護の両立をより一層支援するため、新たな制度が導入されています。2025年4月及び10月施行の主な改正ポイントと、制度の活用例を紹介します。

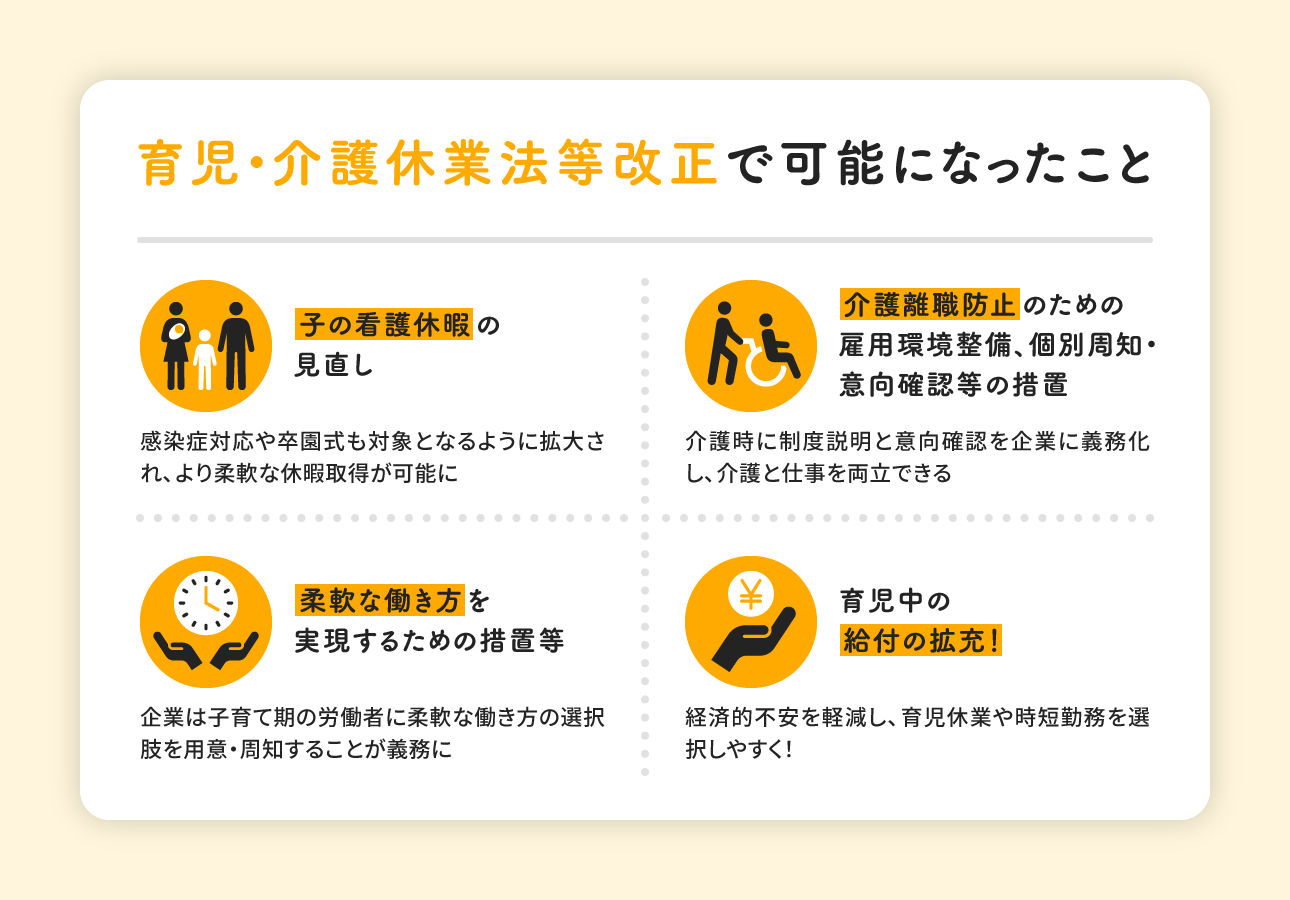

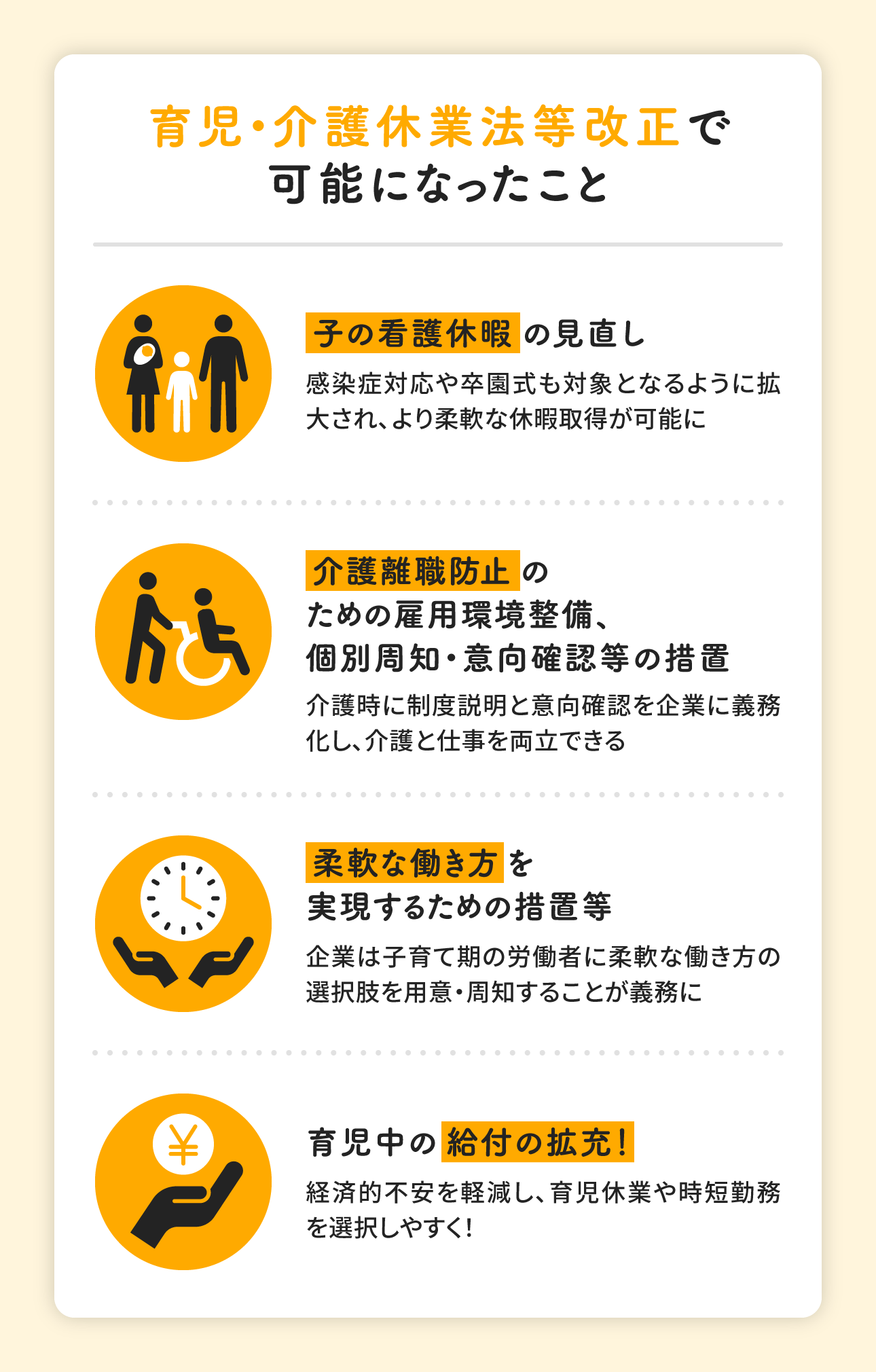

改正の背景と目的・主なポイント

少子高齢化に伴い労働力不足が進む中、仕事と育児・介護の両立支援が重要性を増しています。現行制度の課題に対応するため、2025年の改正では、誰もが自分らしい働き方を選べる環境づくりが目指されています。以下の4つのポイントを中心に見ていきましょう。

【ポイント1】子の看護休暇の見直し

取得事由に「感染症に伴う学級閉鎖等」と「入園(入学)式、卒園式」が追加され、対象の子の範囲も小学3年生修了まで(改正前は小学校就学の始期に達するまで)に拡大。勤続6か月未満の労働者の除外規定も廃止され、「子の看護等休暇」へと名称変更されています。

- 例:「インフルエンザによる学級閉鎖により自宅で子を世話するため休暇を取得(子がインフルエンザに罹患していなくても取得可能)」「卒園式に参加するために休暇を取得」

【ポイント2】介護離職防止のための雇用環境整備、個別周知・意向確認等の措置(2025年4月から施行)

労働者が介護に直面した際、企業が制度内容を個別に説明し意向を確認することが義務に。40歳前後の労働者への情報提供も企業に求められています。

- 例:「父親が介護が必要な状態になったことを相談したところ、企業から介護関係の各種制度の説明を受け、所定外労働の制限制度(残業免責)を活用して仕事を継続できた」

【ポイント3】柔軟な働き方を実現するための措置等(2025年10月から施行)

3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を育てる労働者は、企業が用意する2つ以上の柔軟な働き方を実現するための措置の中から1つを選んで利用できます。3歳になる前に制度の周知と意向確認をすることも義務付けられます。

- 例:「時差出勤で保育園の送迎に対応」「養育両立支援休暇を使い、子の登園しぶりに対応」

【ポイント4】育休・時短勤務中の給付金の拡充(2025年4月から施行)

①子の出生直後の一定期間内に両親ともに14日以上の育児休業を取った場合や、②2歳未満の子の育児のため時短勤務を選択した場合の給付金を新設。経済的な不安を軽減し、共働き・共育てを促進します。

- 例:「収入面の不安が減り、これまで取得をためらっていた育休や時短勤務を取得しやすくなる」

年次有給休暇取得の促進

法改正に合わせ、企業には年次有給休暇の計画的取得や時間単位取得の制度導入が求められています。労働者にとっても、育児や介護以外にも健康維持やリフレッシュのために積極的な活用が重要です。

まとめ

2025年4月から施行される法改正は、より柔軟な働き方の実現に向けた大きな一歩です。制度を正しく理解し活用することで、仕事と育児・介護との両立がよりスムーズになることが期待されます。厚生労働省は、今後も多様な働き方の実現を支援していきます。

他のコラム記事を見る