| 中国残留邦人への支援に関する有識者会議 |

| 平成19年5月17日 |

資料4 |

中国残留邦人への支援に関する有識者会議

参 考 資 料

1 有識者会議開催までの経緯

(1) 背景

| ○ |

中国残留邦人は、今次の大戦に起因して生じた混乱等により、本邦に引き揚げることができず、引き続き本邦以外の地域に居住することを余儀なくされた方々であり、その置かれている事情に鑑み、これまで様々な支援を行ってきた。 |

| ○ |

しかしながら、中国残留邦人の方々は、既に御高齢であったり、言葉の問題があることなど、大変な困難を抱えている。 |

| ○ |

なお、中国残留邦人による集団訴訟が相次いで提起され、速やかな帰国支援策をとることや、十分な定着及び自立支援の措置を実行することを怠ったとして、損害賠償請求がなされている。 (これまで7地裁において判決があり、うち6地裁で国側の勝訴判決となっている。) |

|

(2) 総理の指示

| ○ |

本年1月30日に、安倍内閣総理大臣から柳澤厚生労働大臣に対し指示があった。 |

| ○ |

その際に、中国残留邦人の方々のお話を十分にお伺いし、第三者である有識者からの御意見もいただくこと等についても指示があった。 |

|

<総理指示事項>

「法律問題や裁判の結果は別として、中国残留邦人の方々への支援のあり方について、そのおかれている特殊な事情を考慮して、与党ともよく相談しながら、誠意をもって対応するように、厚生労働大臣に指示する。」 |

(3) 厚生労働省の対応

| ○ |

柳澤厚生労働大臣も、中国残留邦人の方々から直接お話を伺うとともに、夏頃までに、新たな支援策をとりまとめることを表明した。 |

| ○ |

中国残留邦人の実情を把握するため、5回にわたり中国残留邦人の方々からお話を伺う場を設け、意見や要望を伺った。 |

|

(4) 有識者会議の開催

| ○ |

今般、「中国残留邦人への支援に関する有識者会議」を開催し、幅広い見地からの御意見をいただき、今後の支援のあり方、基本となる考え方等をとりまとめていただくこととした。 |

|

2 中国残留邦人の概要

(1) 中国残留邦人の数

| ○ |

日中国交正常化後に国費により永住帰国した中国残留邦人の数は、6,343人(同伴家族を含めた人数は、20,293人)となっている。 |

|

資料出所:平成19年3月末孤児統計

(2) 中国残留邦人の年齢

[1] 現在の年齢

| ○ |

帰国者本人の現在の平均年齢は、70.52歳となっている。 |

| ○ |

年齢分布では、60歳代が最も多い。 |

|

資料出所:平成19年4月末において把握した数

[2] 帰国時の年齢

| ○ |

帰国者本人の帰国時の平均年齢は51.67歳となっている。 |

| ○ |

年齢分布では、40歳代が最も多い。 |

|

資料出所:平成19年4月末において把握した数

(3) 同居家族の状況

| ○ |

1世帯あたりの平均世帯人員は、2.3人となっている。 |

| ○ |

続柄別では、帰国者1人に対し、配偶者が0.7人、子が0.4人、孫が0.2人等となっている。 |

|

同居家族の状況

資料出所:平成15年中国帰国者生活実態調査

3 中国残留邦人の生活の状況

(1) 生活保護の状況

| ○ |

生活保護の受給状況をみると、58.0%が生活保護を受給している。年齢別では、「60〜70歳未満」の受給率が最も高い。 |

|

資料出所:平成15年中国帰国者生活実態調査

(参考1)

最低生活費の具体例(平成19年度の月額)

|

高齢単身世代(65歳)の場合(月額・単位:円)

| |

1級地−1 |

3級地−2 |

| 生 活 扶 助 ※1 |

80,820 |

62,640 |

| 住 宅 扶 助 ※2 |

53,700 |

31,800 |

| 小 計 |

134,520 |

94,440 |

| 医 療 扶 助 ※3 |

35,400 |

35,400 |

| 合 計 |

169,920 |

129,840 |

|

|

高齢夫婦世帯(65歳、65歳)の場合(月額・単位:円)

| |

1級地−1 |

3級地−2 |

| 生 活 扶 助 ※1 |

121,940 |

94,500 |

| 住 宅 扶 助 ※2 |

69,800 |

41,300 |

| 小 計 |

191,740 |

135,800 |

| 医 療 扶 助 ※3 |

35,400 |

35,400 |

| 合 計 |

227,140 |

171,200 |

|

| ※1 |

地区別冬季加算含む |

| ※2 |

住宅扶助特別基準額(上限額)

1級地−1は東京都、3級地−2は長野県の特別基準額 |

| ※3 |

低所得者Iの高額療養費自己負担上限額 |

(参考2)

生活保護受給中の中国帰国者の受給状況

| |

全世帯に

占める割合 |

最低生活費

の平均 |

左記のうち

住宅扶助の平均 |

医療扶助

の平均 |

| 1人世帯 |

33.6 |

99,421 |

21,634 |

51,012 |

| 2人世帯 |

58.0 |

141,967 |

22,298 |

82,198 |

| 3人世帯 |

4.9 |

191,680 |

22,940 |

128,660 |

| 4人世帯 |

2.1 |

226,357 |

18,023 |

64,143 |

| 5人世帯 |

1.1 |

275,756 |

23,871 |

97,109 |

| 6人世帯 |

0.2 |

333,720 |

26,000 |

143,560 |

資料出所:平成18年12月中国帰国者生活状況抽出調査

(北海道、東京都、愛知県、大阪府、広島県、高知県、福岡県の生活保護受給世帯のうち、610世帯を抽出調査)

(2) 就労状況

[1] 帰国者本人の就労状況

| ○ |

帰国者本人の就労状況をみると、「現在就労している」が13.9%となっているが、一方「就労したことがない」が44.2%となっている。また、就労している者は60歳代前半までの者がほとんどを占めている。 |

|

資料出所:平成15年中国帰国者生活実態調査

[2] 帰国者本人及び配偶者の就労状況

| ○ |

帰国者本人及び配偶者どちらか一方または両方が現在就労している世帯は19.9%となっているが、一方、どちらとも就労していない世帯は80.1%となっている。 |

|

資料出所:平成15年中国帰国者生活実態調査

[3] 帰国者本人の職業及び就業形態

| ○ |

現在就労している帰国者本人の職種は、「技能工、採掘・製造・建設・労務作業者」が48.8%となっており、就業形態別では、職種により大きく相違するが、全体では「正規」が40.3%と最も多い。 |

|

(注)職種の割合については未回答者があるため、合計が100%にはなっていない。

資料出所:平成15年中国帰国者生活実態調査

[4]就労収入

| ○ |

本人及び配偶者の就労収入(手取り額)をみると、どちらか一方が就労している場合の収入月額は、10〜20万円未満が41.4%と最も多く、平均月額は13万8千円となっている。 |

|

(注)収入月額はボーナスを除く、月の総支給額から税金、社会保険料等を控除した額である。

資料出所:平成15年中国帰国者生活実態調査

(3)年金の状況

[1]年金の受給・加入状況

| ○ |

年金の受給状況をみると、52.4%の者が受給中となっている。65歳以上では、81.9%の者が受給中となっている。 |

| ○ |

また、受給及び加入している年金の種別では、国民年金が56.6%、厚生年金が29.1%となっている。 |

|

資料出所:平成15年中国帰国者生活実態調査

[2]年金額の状況

| ○ |

受給している年金額(年額)をみると、「36万円未満」が最も多く、51.2%となっている。「60万円未満」が76.3%となっている。 |

|

【年金額の状況】

資料出所:平成15年中国帰国者生活実態調査

(参考)年金受給額別の割合比較

|

| |

平均受給額 |

| 中国残留邦人 |

446,052円 |

国民年金

(老齢年金のみ) |

626,800円 |

厚生年金

(老齢年金のみ) |

2,058,193円 |

|

| (注)資料出所 |

平成15年4月1日現在

平成14年度末現在 |

平成15年生活実態調査

平成14年度社会保険庁事業年報 |

(4)日本語の習得状況

| ○ |

帰国者本人の日本語の理解度は、「日常会話に不便を感じない」が38.4%しかいない。「買い物等に不自由しない」27.0%となっている。一方、「片言の挨拶程度」26.6%と、「まったくできない」6.9%の合計が33.5%となっている。 |

| ○ |

年齢別では、50〜69歳の者の理解度が他の年齢の者に比べ低い。 |

|

資料出所:平成15年中国帰国者生活実態調査

(5)居住の状況

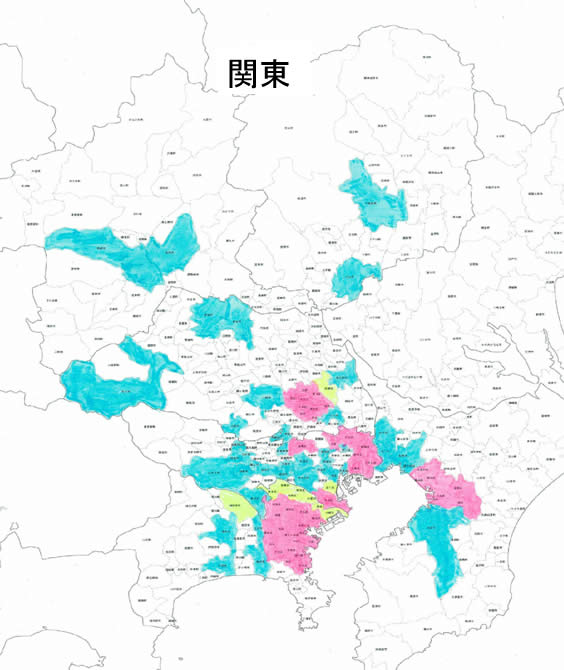

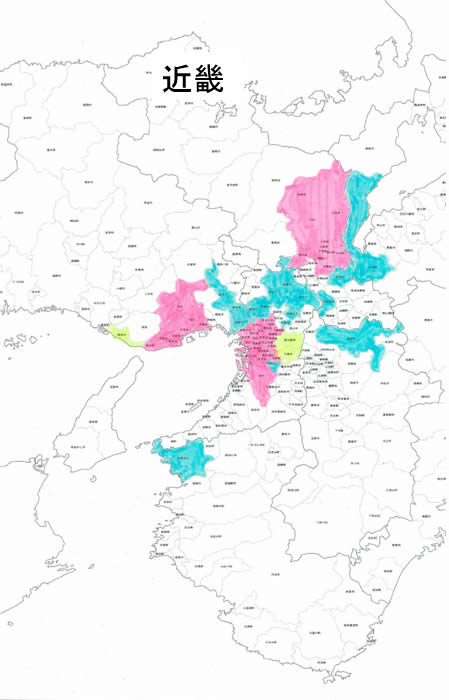

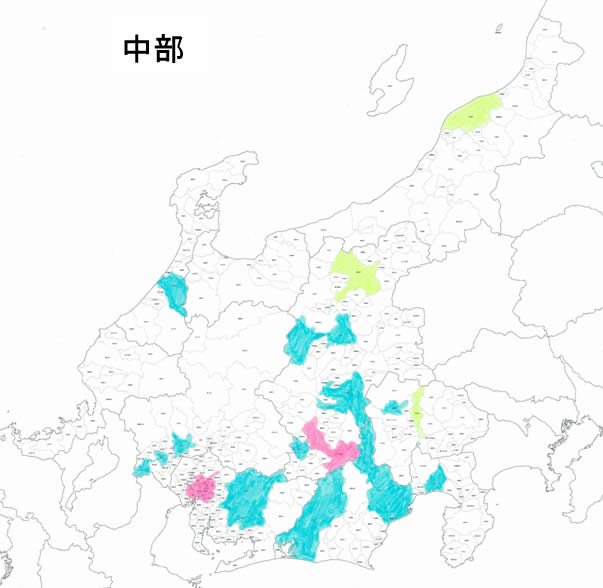

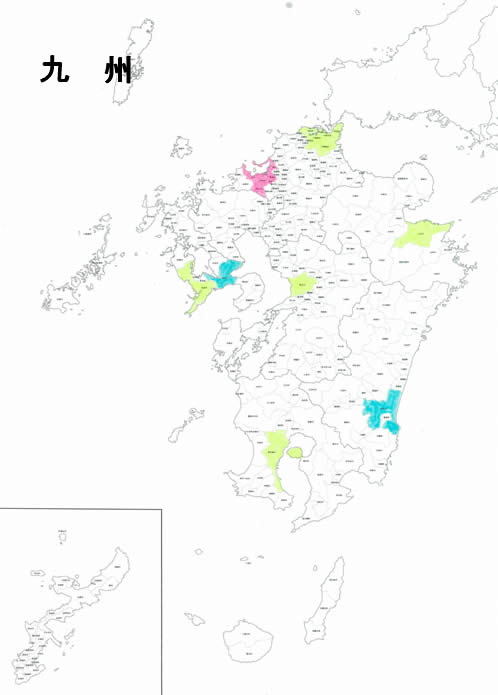

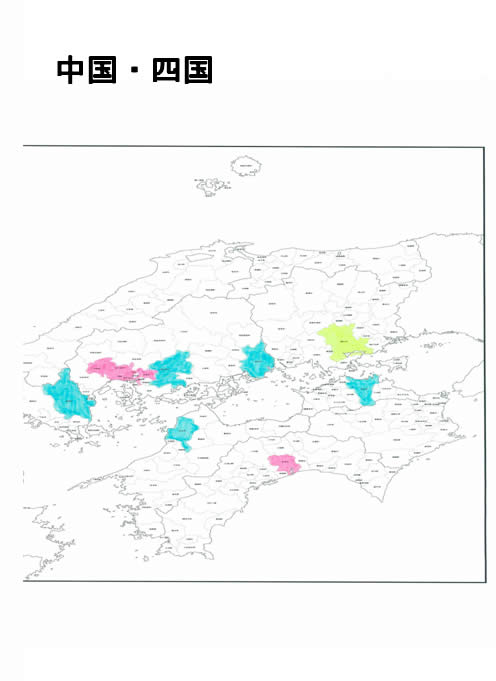

[1]居住地の分布状況

| ○ |

帰国者の居住地を都道府県別にみると、東京都を始めとする6都府県で50.6%となっている。 |

|

【都道府県別居住地状況】

資料出所:平成15年中国帰国者生活実態調査

| ○ |

帰国者の居住地を市区町村別にみると、全国812市区町村に分散している。 |

|

| 区 分 |

市区町村数 |

市区町村名 |

| 帰国者の居住が10人未満市区町村 |

689 |

|

| 〃 10人以上30人未満 〃 |

82 |

|

| 〃 30人以上50人未満 〃 |

17 |

山形市、岩槻市、品川区、川崎市、相模原市、新潟市

甲府市、長野市、八尾市、東大阪市、明石市、岡山市

北九州市、長崎市、熊本市、大分市、鹿児島市 |

| 〃 50人以上 〃 |

24 |

札幌市、仙台市、郡山市、さいたま市、千葉市、足立区

板橋区、江戸川区、大田区、葛飾区、北区、江東区

墨田区、練馬区、横浜市、飯田市、名古屋市、京都市

大阪市、堺市、神戸市、広島市、高知市、福岡市 |

帰国者居住が10人以上の市区町村の分布状況は次ページ参照

青・・・10人以上、30人未満 緑・・・30人以上、50人未満 赤・・・50人以上

[2] 住宅の種類

【住宅種別】

資料出所:平成15年中国帰国者生活実態調査

(6) 地域生活の状況

近所とのつきあいの状況

| ○ |

帰国者本人の近所とのつきあい状況は、「招待し合うような親しい人がいる」が24.0%、「立ち話をする程度に親しい人がいる」が26.7%となっているが、「つきあいがない」も18.4%となっている。 |

|

【地域での交流状況】(複数回答)

資料出所:平成15年中国帰国者生活実態調査

(7) 二世、三世の状況

[1] 同居家族の状況(再掲)

| ○ |

1世帯あたりの平均世帯人員は、2.3人となっている。 |

| ○ |

続柄別では、帰国者1人に対し、配偶者が0.7人、子が0.4人、孫が0.2人等となっている。 |

|

【同居世帯の状況】

資料出所:平成15年中国帰国者生活実態調査

[2] 日本在住の子の年齢

| ○ |

帰国者の子の平均年齢は、37.9歳となっている。 |

|

資料出所 平成15年中国帰国者生活実態調査

[3] 同伴帰国(国費)した子世帯との同居、別居の状況

| ○ |

帰国者を扶養するために同伴帰国した成年の子世帯と同居しているのは33.5%、別居しているのは66.5%となっている。 |

| ○ |

別居した理由は、「家が狭い」が最も多く、次いで「経済的な理由」となっている。 |

|

【同伴帰国した子(成年)との同居・別居の割合】

【別居までの期間】

【別居の理由】

資料出所 平成15年中国帰国者生活実態調査

[4] 子及び子の配偶者の日本語理解度

| ○ |

子及び子の配偶者の日本語理解度については、「日常会話に不便を感じない」50.8%と、「買い物等に不自由しない」26.9%の合計が77.7%となっている。

一方、「片言の挨拶程度」13.3%と、「まったくできない」2.7%の合計が16.0%となっている。 |

|

資料出所 平成15年中国帰国者生活実態調査

[5] 子及び子の配偶者の就労状況

| ○ |

帰国者の子及び子の配偶者の就労状況についてみると、「子が就労」が25.0%、「配偶者が就労」が13.8%、「両方とも就労」が44.8%となっており、世帯としては83.6%が就労している。 |

|

資料出所 平成15年中国帰国者生活実態調査

[6] 子及び子の配偶者の職業状況

| ○ |

子及び子の配偶者の職業状況について見てみると、子、子の配偶者とも「技能工・製造・建設・労務作業者」が77.0%となっている。 |

|

資料出所 平成15年中国帰国者生活実態調査

[7] 生活支援の状況

| ○ |

子世帯から帰国者への支援状況は、「生活の支援がある」は60.2%、「支援はない」は 32.0%となっている。 |

| ○ |

生活の支援があると答えた者のうち、「生活費の援助がある」は17.7%にとどまっている。 |

| ○ |

生活費の援助があると答えた者のうちでは、「こづかい程度(1万円以下)」が48.8%と最も多い。 |

|

資料出所 平成15年中国帰国者生活実態調査

4 帰国者本人の意識

(1) 現在の生活の状況

| ○ |

「余裕がある」「やや余裕がある」の合計は7.7%、となっているが、一方、「苦しい」「やや苦しい」の合計は58.6%となっている。 |

|

資料出所:平成15年中国帰国者生活実態調査

(2)帰国後の感想

| ○ |

「良かった」「まあ良かった」の合計は64.5%である。 |

| ○ |

一方、「後悔している」「やや後悔している」の合計は11.5%となっている。 |

|

資料出所:平成15年中国帰国者生活実態調査

| ○ |

帰国して良かったと思っている者((2)の64.5%)のその理由については、「祖国で生活できるようになった」が最も多い。 |

|

資料出所:平成15年中国帰国者生活実態調査

| ○ |

帰国をして後悔している者((2)の11.5%)のその理由については、「老後の生活が不安」が最も多い。 |

|

資料出所:平成15年中国帰国者生活実態調査

5 「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律」

平成6年4月6日公布(法律第30号)

同 10月1日施行 |

1 目的(第1条)

今次の大戦に起因する混乱等により生じた中国残留邦人等の、(1)円滑な帰国促進及び、(2)帰国後の自立支援を行うこと

2 対象者(第2条)

| (1) | 中国残留邦人:中国の地域において昭和20年9月2日以前から引き続き居住している者であって同日において日本国民として本邦に本籍を有していたもの等 |

| (2) | 中国以外の地域(樺太等)で同様の事情にあるもの(省令で定める) |

3 国等の責務

(1) 円滑な帰国の促進(国)(第3条)

(2) 早期の自立の促進(国及び地方公共団体)(第4条)

(3) 有機的連携による施策の策定、実施(国及び地方公共団体)(第5条)

4 援護施策

(1) 永住帰国旅費の支給等(第6条)

| ・ 永住帰国のための旅行に要する費用の支給 |

・ 入国手続きの円滑化 |

(2) 自立支度金の支給(第7条)

・ 帰国後の生活基盤の確立に資するために必要な資金の支給(平成19年度 大人1人(小人は半額)159,400円)

(3) 生活相談等(第8条)

| ・ 中国帰国者定着促進センターへの入所 |

・ 中国帰国者自立研修センターにおける指導、自立指導員の派遣等化 |

| ・ 中国帰国者支援・交流センターにおける支援等 |

・ 日本語周到のための語学教材の支給 |

(4) 住宅の供給の促進(第9条)

・ 公共住宅への優先入居の装置等

(5) 雇用の機会の確保(第10条)

・ 就職のあっせん等

(6) 教育の機会の確保(第11条)

・ 中国帰国者等の子女の学校への受入等

(7) 就籍手続等に関する便宜供与(第12条)

(8) 国民年金の特例(第13条)

・ 中国に居住していた期間を国民年金の額に反映

(9) 一時帰国旅費の支給等(第14条)

| ・ 一時帰国のための旅行に要する費用を支給 |

・ 入国手続きの円滑化 |

6 平成19年度中国残留邦人等の支援予算の概要 |

【18年度補正後予算】【19年度予算】

1,518百万円→1,780百万円 |

|

「中国帰国者あんしん生活支援計画」経費(新規分) 424百万円

中国残留邦人等の高齢化等を踏まえ、日本語の習得、地域社会への適応、2世・3世の就労支援等のきめ細かな取組を推進することにより、日本社会で安心して生活を営むことができるよう支援する。 |

|

| 帰国者の個々の状況に応じた柔軟な地域生活支援 |

「地域生活支援プログラム」の実施(生活保護受給者を対象) |

219百万円 |

| (1) |

生活保護を受給する帰国者を対象とした「地域生活支援プログラム」を策定し、帰国者の地域における社会的自立を進め、安心して生活を営むことができるよう支援する。

日本語学習等へ参加する際の交通費の支援・交流事業に参加する際の教材費の援助 |

| (2) |

プログラムの一環として帰国者が親族訪問等のために中国へ渡航する際の生活保護費について次の取扱いを行う。

渡航期間中の生活扶助費の継続支給・渡航費用の収入認定除外 |

|

|

|

| 生涯にわたるきめ細かな支援体制の確立 |

(1)個々の地域において支援を担う自立指導員の永続的派遣(派遣年限撤廃) |

105百万円 |

個々の帰国者の日本語教育支援、就労支援、生活相談支援等を担う自立指導員の派遣年限(3年以内)を撤廃し、中国帰国者等のニーズ等に応じて、生涯にわたってきめ細かな支援等が継続的にできるよう制度の大幅な見直し、改善を行う。

(2)支援・交流拠点となる中国帰国者支援・交流センターの増設等 |

89百万円 |

| [1] |

中国帰国者の中長期的な支援・交流の拠点施設である支援・交流センターを、新たに2箇所に設置(既存施設と合わせて全国7ブロック全てに設置)し、日本語習得支援等を全国で行う体制を整える。 |

| [2] |

高齢帰国者が他の帰国者等と交流を図りながら、地域において継続的に日本語学習が行え、地域で安心して生活できるよう新たに12箇所(既存の施設と合わせ30箇所)に高齢者向け日本語教室を設置する。 |

|

|

|

| ハローワークと自立指導員等の連携強化 |

2世・3世に対する適切な就労支援の実施 |

11百万円 |

| [1] |

2世、3世等がハローワークを利用する際に、自立指導員及び自立支援通訳を派遣し、個々の状況に応じたより効果的な就労支援が受けられるよう援助する。 |

| [2] |

2世、3世が、ビジネス向けの日本語検定に合格した場合や就労に役立つ資格を取得した際に、受講料等を援助して、円滑な就労に結びつけられるよう支援する。 |

|

|

7 財団法人 中国残留孤児援護基金の概要

| 所 在 地 |

東京都港区虎ノ門1−5−8 オフィス虎ノ門1ビル |

|---|

| 設立経緯 |

昭和57年3月、厚生省(当時)に中国残留日本人孤児問題懇談会(大臣の私的諮問機関)が発足し、その席上「中国残留孤児等の援護を目的とする特定の公益法人の設立が望ましい」との指摘を受け、昭和58年4月1日、厚生大臣(当時)の設立許可を得て設立され、養父母の扶養費の支払い援助及び子弟の就学援助の充当するための寄付には、税法上特典のある「指定寄付」の取扱を受けた。 |

|---|

| 目 的 |

中国残留孤児等の帰国援護、定着援護を行うことにより、これらの者の自立の促進及び福祉の向上を図ることを目的とする。 |

|---|

| 活動内容 |

中国残留孤児問題の早期解決のため、政府施策との密接な連携の下に幅広い活動を行っている。

(昭和58年4月8日閣議了解) |

|---|

| 役 員 |

理事長 多田 宏、常務理事1名、理事7名、評議員8名 |

|---|

| 基本財産 |

13億円(平成18年度) |

|---|

| 事業内容 |

(1) 中国養父母に対する扶養費の支払い援助(国1/2、基金1/2)

(2) 中国帰国者定着促進センターの運営事業(国の委託事業)

(3) 中国帰国者支援・交流センターの運営事業(国の委託事業)

(4) 中国残留邦人の集団一時帰国事業(国の委託事業)

(5) 帰国孤児及びその家族の就学援助事業

(6) 養父母お見舞い訪中援助事業 (7) 生活相談室の開設、訪中説明会の実施

(8) 団体援助事業 (9) 教材の開発・発刊(出版)事業 (10) 機関誌の発行 |

|---|

8 中国残留邦人等に対する国民年金の特例措置の概要 |

|

○中国における戦後の混乱により、日本に帰国できなくなってしまった中国残留邦人等については、帰国時に高齢となっており、帰国後国民年金に加入しても加入期間が短いため、年金が受給できなかったり、年金額が低額になってしまうという問題が生じていた。

○中国残留邦人等については、本人の意志に反して中国に残留せざるを得なかったため、国民年金に加入できなかったという事情にかんがみ、6年改正の際に国会修正により特例措置を講ずることとされたものである。

|

|

1 保険料の免除期間

| ○ |

国民年金が創設された昭和36年4月1日から初めて永住帰国した日の前日までの期間(20歳以上60歳未満の期間に限る。) は、保険料免除期間とみなされる。 |

| ○ |

これにより、保険料免除期間とみなされた期間は、保険料の1/3相当額(国庫負担相当額)が年金額に反映される。 |

|

|

2 保険料の追納

中国残留邦人等は、保険料免除期間とみなされた期間について保険料の追納ができる。(通常は、追納できる期間は最大10年間であるが、中国残留邦人の場合は、昭和36年4月1日から永住帰国した日の前日までの期間追納可能)保険料を追納すれば、この期間について完全に年金額に反映。

(1) 追納保険料額

国民年金保険料は、毎年度引き上げられてきたことを考慮し、帰国した年度に応じて、追納保険料の額は設定されている。

平成8年度以前に帰国した人の追納保険料は、1月につき6,000円

| (参考) |

平成14年中に帰国した人 1月につき 8,900円

平成15年中に帰国した人 1月につき 9,300円

平成16年中に帰国した人 1月につき 9,800円

平成17年中に帰国した人 1月につき10,000円

平成18年中に帰国した人 1月につき10,200円 |

(2) 追納期限

永住帰国後1年を経過した日から5年以内

| ※ |

施行日(平成8年4月1日)の前日において、すでに永住帰国した日から1年を経過している者については、追納期間は平成8年4月1日から平成13年3月31日までとなる。 |

|

9 生活保護制度の概要

1 生活保護制度の目的

| ○ |

最低生活の保障

⇒ 資産、能力等すべてを活用してもなお生活に困窮する者に対し、困窮の程度に応じた保護を実施 |

| ○ |

自立の助長 |

|

最低生活の保障

(1) 資産、能力等をすべて活用することが保護の前提

・不動産、自動車、預貯金等の資産

・稼働能力の活用

・扶養義務者からの扶養

・年金、手当等の社会保障給付 等 |

|

| ◇ |

保護の開始時に調査

(預貯金、扶養義務者の状況及び扶養能力、年金、手当等の額、傷病の状況等を踏まえた就労の可否等) |

| ◇ |

保護適用後にも届出を義務付け |

|

|

(2) 支給される保護費の額

・厚生労働大臣が定める基準で計算される最低生活費から収入を差し引いた差額を保護費として支給

|

収入としては、就労による収入、年金等社会保障の給付、親族による援助等を認定。

預貯金、保険の払戻し金、不動産等の資産の売却収入等も認定するため、これらを使い尽くした後に初めて保護適用となる。

|

自立の助長

・世帯の実態に応じて、年数回の訪問調査

・就労の可能性のある者への就労指導

2 生活保護基準の内容

生活保護基準は、要保護者の年齢別、性別、世帯構成別、所在地域別その他保護の種類に応じて必要な事情を考慮した最低限度の生活の需要を満たすに十分なものであつて、且つ、これをこえないものでなければならない。(生活保護法第8条第2項)

| 生活を営む上で生じる費用 |

対応する

扶助の種類 |

支 給 内 容 |

日常生活に必要な費用

(食費・被服費・光熱水費等) |

生活扶助 |

基準額は、

(1)食費等の個人的費用(年齢別に算定)と(2)光熱水費等

の世帯共通的費用(世帯人員別に算定)を合算して算出。

なお、特定の世帯については加算が上乗せされる。

→ 母子加算、障害者加算等 |

| アパート等の家賃 |

住宅扶助 |

定められた範囲内で実費を支給 |

| 義務教育を受けるために必要な学用品費 |

教育扶助 |

定められた基準額を支給 |

| 医療サービスの費用 |

医療扶助 |

費用は直接医療機関へ支払(本人負担なし) |

| 介護サービスの費用 |

介護扶助 |

費用は直接介護事業者へ支払(本人負担なし) |

| 出産費用 |

出産扶助 |

定められた範囲内で実費を支給 |

| 就労に必要な技能の修得等にかかる費用 |

生業扶助 |

〃 |

| 葬祭費用 |

葬祭扶助 |

〃 |

3 生活扶助基準の例 (平成19年度)

| |

東京都区部等 |

地方郡部等 |

| 標準3人世帯(33歳、29歳、4歳)※ |

167,170円 |

130,680円 |

| 高齢者単身世帯(68歳) |

80,820円 |

62,640円 |

| 高齢者夫婦世帯(68歳、65歳) |

121,940円 |

94,500円 |

| 母子世帯(30歳、4歳、2歳)※ |

174,540円 |

140,090円 |

|

※母子加算、児童養育加算含む。 |

4 生活保護の手続

| ・ |

生活保護制度の説明 |

| ・ |

生活福祉資金、障害者施策等

各種の社会保障施策活用の

可否の検討 |

|

| ・ |

預貯金、保険、不動産等の資産調査 |

| ・ |

扶養義務者による扶養の可否の調査 |

| ・ |

年金等の社会保障給付、就労収入等

の調査 |

| ・ |

就労の可能性の調査 |

|

| ・ |

最低生活費から収入を引いた額を支給 |

| ・ |

世帯の実態に応じて、年数回の訪問調査 |

| ・ |

収入・資産等の届出を義務付け、定期的に

課税台帳との照合を実施 |

| ・ |

就労の可能性のある者への就労指導 |

|

5 保護の実施機関と費用負担

| ○ | 都道府県(町村部)・市(市部)が実施。 |

| ○ | 都道府県・市は、福祉事務所を設置し、被保護世帯に対して担当のケースワーカーを設定。 |

| ○ | 保護費については、国が3/4、地方自治体が1/4を負担。 |

最低生活保障水準(平成19年度月額)の具体的事例

1 高齢単身世帯(65歳)

(月額・単位:円)

| |

1級地−1 |

3級地−2 |

生活扶助

第1類

第2類※1 |

80,820

36,100

44,720 |

62,640

27,980

34,660 |

| 住宅扶助※2 |

53,700 |

31,800 |

| 小計 |

134,520 |

94,440 |

| 医療扶助※3 |

35,400 |

35,400 |

| 合計 |

169,920 |

129,840 |

2 高齢夫婦世帯(65歳、65歳)

(月額・単位:円)

| |

1級地−1 |

3級地−2 |

生活扶助

第1類

第2類※1 |

121,940

72,200

49,740 |

94,500

55,960

38,540 |

| 住宅扶助※2 |

69,800 |

41,300 |

| 小計 |

191,740 |

135,800 |

| 医療扶助※3 |

35,400 |

35,400 |

| 合計 |

227,140 |

171,200 |

| ※1 |

地区別冬季加算含む |

| ※2 | 住宅扶助特別基準額(上限額)

1級地−1は東京都、3級地−2は長野県の特別基準額 |

| ※3 |

低所得者Iの高額療養費自己負担上限額 |

10 拉致被害者に対する支援概要

拉致被害者に対する支援は、北朝鮮の未曾有の国家的犯罪行為によって、平時において突然拉致され、長期間北朝鮮に居住することを余儀なくされるとともに、本邦における生活の基盤を失うなど極めて特殊な事情にかんがみ、帰国した被害者等の自立を促進し、生活基盤の再建等に資するため給付金の支給等を行うもの。

原因損害 = 平時において突然拉致されたことによる被害 |

拉致被害者等給付金

家族が帰国し、永住の意思決定の時から5年を限度として毎月支給。(それ以前は滞在援助金を支給。

| (金額) |

単身世帯 170,000円、 2人世帯 240,000円、 3人世帯 270,000円、

4人世帯 300,000円、 5人世帯 330,000円 |

※ 停止・減額される場合

| ○ |

被害者に年額580万円以上の恒常的な所得があった場合には、580万円を超えた分の1/2に相当する額を給付金から減額する。 |

| ○ |

被害者等に年額200万円以上の恒常的な所得があった場合には、支給額を3万円減額する。 |

|

対象期間 : 拉致された日から、帰国して住所を有した日の前日まで

保険料の特例 : 保険料を国庫が負担し、保険料納付済期間として扱い、全額を年金額に反映

対象者数 : 5名(平成18年現在) |

拉致被害者支援と中国残留邦人等支援の比較表

| |

拉致被害者に対する支援 |

中国残留邦人等に対する支援 |

| 対象者 |

| (1) |

北朝鮮によって拉致された被害者 |

| (2) |

被害者の配偶者等((1)の配偶者、子、孫) |

| (3) |

被害者の家族((2)のほか(1)の父母、祖父母、兄弟姉妹) |

|

| (1) |

中国残留邦人等(※戦争による混乱等により本邦に引き揚げることができず、中国等に居住することを余儀なくされた者等) |

| (2) |

同伴帰国した家族((1)の配偶者、子、その配偶者、孫、養父 母)のうち一定の者 |

|

| 給付金等の支給 |

| ○ |

拉致被害者等給付金

家族が帰国し永住の意思決定の時から、5年を限度として毎月支給する。(それまでの間は滞在援助金を支給する。)

| (金額) |

単身世帯 170,000円 |

4人世帯 300,000円 |

| |

2人世帯 240,000円 |

5人世帯 330,000円 |

| |

3人世帯 270,000円 |

|

※停止・減額要件

| ・ |

被害者に年額580万円以上の恒常的な所得があった場合には、580万円を超えた分の1/2に相当する額を給付金から減額する。 |

| ・ |

被害者等に年額200万円以上の恒常的な所得があった場合には、支給額を3万円減額する。 |

|

|

| ○ |

自立支度金

永住帰国を確認した後、速やかに支給する。(一時金)

(金額:平成18年度)

大人(18歳以上) 159,400円(小人半額)

※少人数世帯の場合、加算制度あり

(例)大人2人、小人2人世帯の場合

557,500円 |

|

| 国民年金の特例 |

| ○ |

国民年金について特例措置を講ずる。 |

| ・ |

対象期間:拉致された以降の期間であって、政令で定める期間

|

| ・ |

保険料を国庫が負担:対象期間の保険料の全額(現在の帰国者で約400万円)に相当する費用を国庫負担。(国庫から本人を経由せず直接納付。)

| ※ |

被害者の子及び孫については、中国残留邦人等並びの措置を講ずる。 |

|

|

| ○ |

国民年金について特例措置を講ずる。 |

| ・ |

対象期間:昭和36年4月1日から永住帰国した日の前日までの期間

| → |

保険料免除期間とし、その3分の1(国庫負担相当)を年金額に反映。 |

|

| ・ |

保険料の追納:可能。(本人負担。ただし、生活福祉資金による貸付制度あり。) |

|

| 帰国等に伴う費用 |

帰国等に伴う費用の負担 |

帰国等に伴う費用の負担 |

| 生活相談等 |

| ○ |

帰国被害者等自立・社会適応促進事業を都道府県及び市町村に委託し実施する。

社会適応指導、社会体験研修、地域交流事業等。 |

|

| ○ |

中国帰国者定着促進センター

日本語指導、生活習慣指導、就労相談、就籍相談、生活援助費の支給等 |

| ○ |

中国帰国者自立研修センター

日本語指導、生活相談、就労相談、就籍相談、地域交流事業、就労安定化事業等 |

| ○ |

中国帰国者支援・交流センター

日本語習得支援、生活相談、交流支援、普及啓発事業等 |

| ○ |

自立指導員による家庭巡回指導 |

| ○ |

自立支援通訳の派遣 |

| ○ |

健康相談医の派遣 |

|

| 住宅の供給の促進 |

公営住宅への優先入居等 |

公営住宅への優先入居等 |

| 雇用の機会の確保 |

就職あっせん、職業訓練の実施等 |

就職あっせん、職業訓練の実施等 |

| 教育の機会の確保 |

学校への受入れ等 |

学校への受入れ等 |

| 就籍等の手続 |

戸籍に関する手続きに係る便宜の供与等 |

就籍その他戸籍に関する手続きに係る便宜の供与等 |