相川参考人提出資料

第10回・医師の需給に関する検討会

新臨床研修制度への対応に際しての大学病院の診療業務の環境整備

参考人

慶應義塾大学病院長

相川 直樹

我が国の大学病院の機能

(一般論)

| ・ | 医科大学・医学部設置の大学に設置(大学設置基準) |

| ・ | 医師養育機関(卒前臨床教育、卒後臨床研修、生涯教育、外部機関の教育・研修受け入れ) |

| ・ | 特定機能病院(高度医療の提供:医療法) |

| ・ | 臨床教室(医局)所属の医師が診療(主任教授が診療部長兼任、教授の人事権、臨床(診療)・教育・研究のバランス、教室(診療科)別業務体制) |

| ・ | 新規医療の開発(文科省・厚労省等の研究費、新薬臨床治験など) |

| ・ | 医師の公的・社会的責務(諸審議会、鑑定人、医学会、学術誌編集委員など) |

| ・ | 難治疾患、稀有疾患診療の最終医療機関 |

| ・ | 地域(二次医療圏)の中核医療機関 |

医育機関付属病院・特定機能病院・特定承認保険医療機関

救急病院指定・東京都災害拠点病院・エイズ拠点病院,など |

| ・ | 病床数:1,072床(一般 1,067床, 結核 5床) |

| ・ | 診療科:25診療科(21標榜科)・13部門 |

2004年医事統計 |

| ・ | 外来患者数:4,013人(一日平均)↓ |

| ・ | 病床稼働率:88.8%↓ |

| ・ | 平均在院日数:14.7日↓ |

| ・ | DPC対象在院日数:13.69日(2005年調査)↓ |

| ・ | 全身麻酔手術数:6,340件↑ |

教職員(2005年4月1日現在)

教職員(総数2,344名)

| ・ |

| 臨床系医師: | 675名(有給:367, 無給:226,研修医:82+51) |

|

| ・ |

| 歯科医師: | 38名(有給:13,無給:12,研修医:13) |

|

| ・ |

| 病院職員: | 1,631名

看護師:966,薬剤師:74,臨床検査技師:119

診療放射線技師:62,管理栄養士:20,栄養士:10

視機能訓練士:12,臨床工学技師:14,理学療法士:11

作業療法士:3,言語聴覚士:5,その他技術系:95

事務職:240 |

|

| 大学病院の初年度研修医: | 144人(旧制度) から29人*(新制度)に減少

*国家試験不合格のため実際には28人

|

| 所属する診療科の上司の指示で,何時でも,何でもする新米医師 |

↓

各診療科(医局)でなく,病院に所属

研修プログラムに基づいた被研修者で,研修は「労働」

(研修時間・業務義務,指導者,給与・処遇,宿舎などの整備) |

新制度はあるべき姿であり,慶應義塾大学病院はその模範となるべき

旧研修医が行っていた業務の移管(他の医師・他職種への押付け)で解決すべきでない

業務の実態把握,業務環境の整備,業務効率化(IT導入,機械化,無駄な業務・重複業務の切捨てなど),病院全体としての業務体制統一のもとに抜本的対応をする |

医療法・医師法一部改正による新臨床研修制度は大学病院の

構造改革のチャンス |

| ・ | 単に他職種への業務移管(押付け)ではない |

| ・ | 現在の業務を現場の意見をもとに見直す |

| ・ | 新業務体制の目標

| ・ | 業務の効率化(教職員の労働量軽減) |

| ・ | 各職種の専門知識と専門技能を生かせる「本来の業務」に集中 |

| ・ | 患者さんの視点を重視した医療サービス提供 |

↑

| ・ | 医師しか出来ない業務 |

| ・ | 医師がするのが望ましい業務 |

| ・ | 他職種がするべき業務 |

|

|

| ・ | 大学病院として質の高い医療 |

| ・ | 安全な医療 |

| ・ | 経営の改善 |

|

医療現場の意見による業務分析・計画

(医師・看護師・薬剤師・技術系職員・事務員の

チームワーク)

臨床研修必修化に関する

環境整備委員会

(2003年10月16日委嘱・10月21日第1回会議・12月26日最終会議)

環境整備・業務体制

推進委員会

(2003年12月29日委嘱・ 2004年1月7日第1回会議)

| ワーキング・グループの提言に対する病院長(病院執行部)としての判断(採用/非採用) |

| 重要度 | |

| ・ | 旧研修医の業務移管 |

| ・ | 大学病院としての医療の質 |

| ・ | 安全な医療 |

| ・ | 患者サービスの向上 |

| ・ | 各職種本来の業務 |

| ・ | 業務の効率化(教職員の労働量軽減) |

| ・ | 経営効率 |

|

| 緊急度 | |

| ・ | 4月1日,6月,9月,12月,来年4月,2年後,3年後 |

| ・ | 院内教職員・患者への周知期間 |

| ・ | 物品納期,工期 |

|

| 難易度 | |

| ・ | 人員,勤務体制(就業規則・労働契約) |

| ・ | 施設・スペース・設備 |

| ・ | 診療科・病棟の特殊性・事情 |

| ・ | 予算(原資)・義塾本部(三田)の理解 |

|

環境整備・業務体制の概要

(各診療科に共通事項・全院的対応) |

外来業務

安定した外来診療,(患者数は多少減っても)大学病院として診るべき患者へのシフト(紹介率53.6%へ急上昇) |

| ・ | 診察開始時間を午前8時40分に統一 |

| ・ | 総合内科外来新設 (研修医の診療) |

| ・ | 全科外来の採血を外来採血室で臨床検査技師が行う(採血室改修)*5歳未満小児・救急患者・透析患者は例外 |

| ・ | 時間限定(10:00〜14:00)の外来クラーク10人増員 |

| ・ | 外来がん化学療法を包括先進医療センターに移行 |

| ・ | 診療支援システムの改善(紹介状管理システムなど) |

| ・ | 院内案内・医療事務関係の改善 |

| ・ | 緊急入院時の対応改善 |

病棟業務

質の高い,安全な医療の場

各職種の専門性を生かした本来の業務 |

| ・ | 「日勤病棟当番医」設置 |

| ・ | 採血・点滴・注射・輸血(医師,看護師,臨床検査技師が行う) |

| ・ | 注射オーダーシステム化を全病棟・診療科で施行 |

| ・ | 病棟拠点サテライト・ファーマシーを4か所設置・ 16病棟をカバー

(1年後には5か所とし,全病棟をカバー予定) |

| ・ | 薬剤師を増員し,サテライト・ファーマシーでの抗がん剤・点滴調整・病棟服薬指導 |

| ・ | 入院患者「IDバンド」導入 |

| ・ | 時間外(17時〜22時)オーダリー3人配置 |

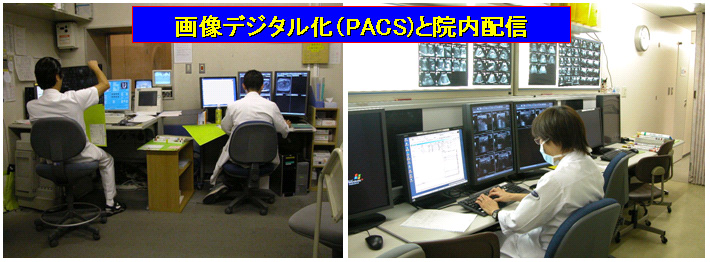

| ・ | 入院診療録の扱い

(入院中検査データ参照は画面で,前回入院診療録の取寄せの簡易化) |

中央手術室・GICU

全麻手術前年実績6,300例確保 |

| ・ | 麻酔科有給増員(単年度ごと・病院長人事) |

| ・ | 中央手術部サテライト・ファーマシーでの注射薬混合調整 |

| ・ | ペインクリニック月曜閉鎖 (麻酔医を手術室にシフト) |

| ・ | 麻酔科指導下での各科応援医師による全身麻酔 |

| ・ | 麻酔関係医師の病院有給枠新設(単年度ごと) |

| ・ | 内科研修医の麻酔科ロテーション |

| ・ | 土曜日の全麻手術導入 |

| ・ | 術前・術後時間の短縮・回復室の効率的運用 |

| ・ | 手術室看護師・臨床工学技師の増員 |

| |

2000年 |

46.6 |

| |

2001年 |

46.6 |

| |

2002年 |

48.0 |

| 対策→ |

2003年 |

50.8 |

| |

2004年 |

52.9 |

| |

2005年 |

57.1 (10月) |

2005年度上半期(対前年比較)

| 初診患者: | 0.99% 増加 |

| 再診患者: | 1.59% 減少 |

| 慢性疾患の再診など日常的医療から高度医療へのシフトを反映 |

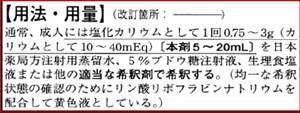

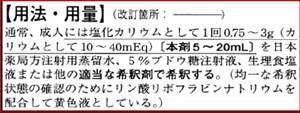

一般注射薬に関する過誤報道

|

医師の投与指示

↓

添付文書抜粋

|

スライドsource:谷川原祐介薬剤部長

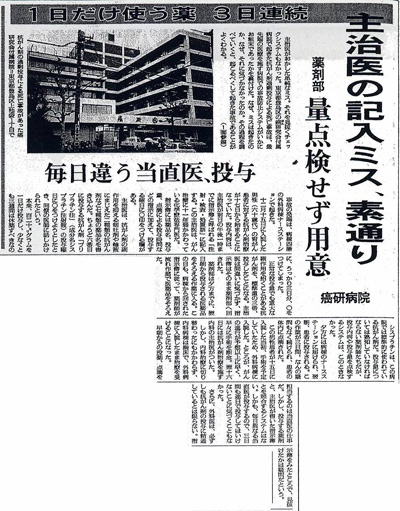

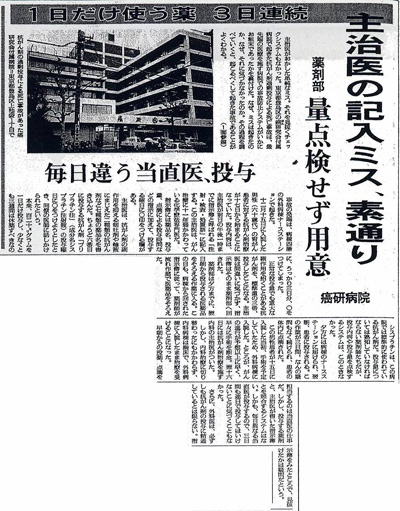

抗がん剤誤投薬に関する報道

|

本来の投与

ブリプラチン注(シスプラチン)

120 mg/day投与後、3週間休薬 |

処方ミス

ブリプラチン注(シスプラチン)

120 mg/dayを、3日間連続投与 |

|

薬剤師による注射薬混合調製の利点

| 1. | | 専門職種が本来行うべき業務を担う体制へ。

| ・ | 薬剤師は薬を扱い、医師は診療、看護師は患者ケアを。 |

|

| 2. | | 投薬の安全性を高める。

| ・ | 薬剤師による処方内容の監査 |

| ・ | 無菌的な注射薬の混合調製 |

|

| 3. | | がん化学療法においては、薬剤師がレジメンのチェックを行い、抗がん剤の誤投与を阻止。 |

| 4. | | 薬剤師がより治療に介入することで、質の高いチーム医療を提供。 |

| 5. | | 病棟在庫薬の削減に寄与。 |

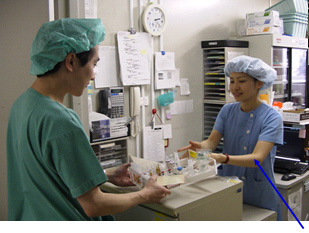

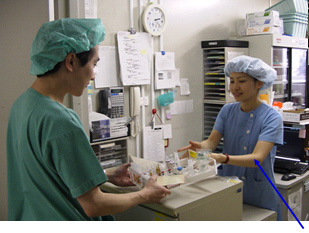

10S病棟サテライトファーマシー

調製後の払出形態

| 病棟における注射薬の取り揃えや調製に関するインシデント報告件数の変化(看護部からの報告、5月一か月分) |

注射処方に対する薬剤師からの疑義照会内容と件数

(平成16年度)

|

年間合計で503件の疑義照会を行い、そのうち306件が処方修正された。

数字は件数を示す。 |

| ・ | 毒薬等の適正管理 |

| ・ | 安全性の向上 |

| ・ | 麻酔科医師の負担軽減 |

| ・ | 手術室運用の効率化 |

慶應義塾大学病院

中央手術部内のサテライト・ファーマシー |

常駐薬剤師による薬剤一元管理と供給

7:30AM〜7:30PM |

|

|

|

| 薬品 |

| マスキュラックス |

| レラキシン |

| ラボナール |

| ディプリパン 20mL |

| エフェドリン |

| ネオシネジン |

| ヘルベッサー 10mg |

| ペルジピン 2mg |

| 硫酸アトロピン |

| ロピオン |

| ワゴスチグミン |

| プリンペラン |

| 1%キシロカイン 20mL |

| 生食 50mL |

14品目

|

多くの職種が多数勤務する大学病院では,それぞれの職種の

専門的知識・能力・技術を考慮した業務分担とチームワークとにより,質の高い安全な医療が効率的に提供できる。

これにより,医師の業務も整備・効率化され,

不要な業務量が減少し,医師が本来行うべき業務に集中することが出来る。

このためには,医師のみならず,

チーム医療に関わる他の医療職種の能力や需給についても同時に検討すべきである。