図1-1 塗抹標本の作製法 |

|

| 病期 | 検体 | 電顕によるウイルス粒子の検出 | 蛍光抗体法によるウイルス抗原の検出 | 抗体検出 |

| 潜伏期 前駆期 |

血液 | - | +/- | - |

| 丘疹期及び 紅斑期 |

塗抹標本 血清 |

+ - |

+ - |

- - |

| 水疱期 | 塗抹標本 水疱液 血清 |

+ + - |

+ + - |

- - +/- |

| 膿疱期 | 塗抹標本 膿疱液 血清 |

+ + - |

+ + - |

- - + |

| 痂皮期 | 痂皮 血清 |

+ - |

+ - |

- + |

| 回復期 | 血清 | - | - | + |

| II | 検体の採取に必要な設備・器材 検体を適切に採取するためには以下の設備・器材を用意することが必要である。 |

| ・ | 注射器(5ml)と皮下注用注射針(血液採取用) |

| ・ | 基準EDTA及びヘパリンを含有するチューブ |

| ・ | 抗凝血剤を含有しないチューブ |

| ・ | 止血帯、脱脂綿・綿棒 |

| ・ | ピンセット(上蓋、痂皮等採取用) |

| ・ | 無菌搬送容器(痂皮輸送用) |

| ・ | 清潔なプラスチック製顕微鏡用スライドグラス |

| ・ | 油性マーカー・ペン(スライドグラスに患者の身元、日付等を記入するため。) |

| ・ | スライドグラスケース(スライドグラス輸送用。プラスティック製でスライドが25枚程度入るもの。) |

| ・ | ビニールテープ(スライドグラスケース等を密封するため。) |

| ・ | 保冷剤(検体冷却用) |

| ・ | 注射器(ツベルクリン用、PBS入り)と注射針(水疱液採取用) |

| ・ | セラムチューブ(水疱液輸送用) |

| ・ | 防水性廃棄ビン(使用済み針、注射器等廃棄用) |

| ・ | 感染性材料の持参輸送に用いる容器 |

| ・ | バイオハザードテープ |

| ・ | 0.1%次亜塩素酸ナトリウム(輸送前に容器の外部を拭き取るため。) |

| ・ | 国際感染性物質ラベル(バイオハザードマーク) |

| ・ | 使用済みの包帯及び防護服を処分するためのバイオハザードバッグ |

| 2 | 塗抹標本 |

| (1) | 安全キャビネット等の設備が無い場合は、上蓋をとり2mlのプラスチックチューブに入れて密栓の上冷却し(凍結はしない)、国立感染症研究所へ運搬する。 |

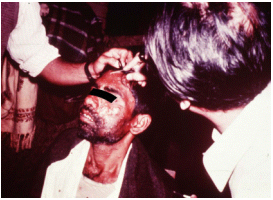

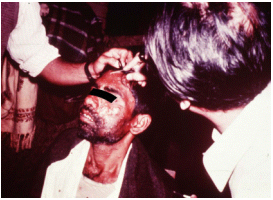

| (2) | 可能な場合は、上蓋をとり、その内側をスライドグラスにスメアし乾燥する(図1-1参照)。スメア標本を3〜4枚作成する。うまく上蓋がとれないか、疱底が湿性をおびているときは、スライドグラスの表面を押し付けてスメアを取る(図1-2参照)。塗抹標本はウイルスが不活化されていないのでスライドグラスケース(プラスティック製の25枚程度入るもの)に入れテープ等で密閉し、さらにビニール袋等に入れてテーピングする。冷却状態を保って国立感染症研究所へ運ぶ。凍結は不可。 |

図1-1 塗抹標本の作製法 |

|

| 3 | 水疱液、膿疱液 PBSを0.1〜0.2ml入れた注射針(26G)付きの1mlの注射器(ツベルクリン用)を疱膜から挿入して、2〜3回ポンピングして内容液を採取する(図2)。採取前にアルコール消毒はしない。セラムチューブ等に内容液を入れて、4℃に冷却して国立感染症研究所へ運ぶ(注射器の内部に内容液が残っている場合には、注射器も提出することが望ましい。)。 |

図2 水疱、膿疱の場合の水疱液、膿疱液の採取法 |

| 4 | 痂皮の場合 ピンセットで痂皮を採取し(図3)プラスチックチューブ等に入れて密栓し、4℃に冷却して国立感染症研究所へ運ぶ。 |

図3 痂皮の場合は、ピンセットで痂皮化した部位を採取する。 |

| 5 | 全血(血清) 安全キャビネット等の設備が無い場合、凝固血液を国立感染症研究所に運ぶ。可能な場合は遠心分離により、血清を採取する。ただし、血液凝固塊、血液中にウイルスが存在する可能性があるため、血清分離等に用いた試験管、ピペット、血液凝固塊等はオートクレーブ処理する。血清は、国立感染症研究所へ運ぶ。 |