平成18年

国民健康・栄養調査結果の概要

健康局総務課生活習慣病対策室

電話03−5253−1111

内線 2343,2345

I 調査の概要

1.調査の目的

この調査は、健康増進法(平成14年法律第103号)に基づき、国民の身体の状況、栄養素等摂取量及び生活習慣の状況を明らかにし、国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基礎資料を得ることを目的とする。

2.調査対象及び客体

調査の対象は、平成18年国民生活基礎調査において設定された調査地区内の世帯の世帯員で、平成18年11月1日現在で満1歳以上の者とした。

調査の客体は、平成18年国民生活基礎調査において設定された調査地区から、層化無作為抽出した300単位区内の世帯及び世帯員とした。

調査実施世帯数は、3,599世帯であり、集計客体数は下記のとおりである。

| 総 数 | 総 数 | 1-6歳 | 7-14歳 | 15-19歳 | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | 6-14歳(再掲) |

| 身体状況調査 | 8,060 | 502 | 674 | 350 | 608 | 1,051 | 916 | 1,298 | 1,211 | 1,450 | 772 |

| 血液検査 | 4,318 | - | - | - | 284 | 608 | 572 | 877 | 917 | 1,060 | - |

| 栄養摂取状況調査 | 9,423 | 559 | 815 | 458 | 780 | 1,254 | 1,101 | 1,483 | 1,341 | 1,632 | 924 |

| 生活習慣調査-I | 8,212 | - | - | 451 | 795 | 1,284 | 1,145 | 1,515 | 1,359 | 1,663 | - |

| 生活習慣調査-II | 7,952 | - | - | 432 | 774 | 1,246 | 1,109 | 1,463 | 1,320 | 1,608 | - |

| 生活習慣調査 (6歳〜14歳用) |

974 | 111 (6歳) |

863 | - | - | - | - | - | - | - | 974 |

| 男 性 | 総 数 | 1-6歳 | 7-14歳 | 15-19歳 | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | 6-14歳(再掲) |

| 身体状況調査 | 3,684 | 248 | 338 | 186 | 275 | 460 | 416 | 586 | 537 | 638 | 389 |

| 血液検査 | 1,753 | - | - | - | 115 | 212 | 208 | 351 | 390 | 477 | - |

| 栄養摂取状況調査 | 4,443 | 276 | 422 | 239 | 367 | 583 | 519 | 702 | 618 | 717 | 476 |

| 生活習慣調査-I | 3,795 | - | - | 235 | 365 | 593 | 537 | 714 | 621 | 730 | - |

| 生活習慣調査-II | 3,662 | - | - | 222 | 359 | 573 | 515 | 688 | 602 | 703 | - |

| 生活習慣調査 (6歳〜14歳用) |

497 | 55 (6歳) |

442 | - | - | - | - | - | - | - | 497 |

| 女 性 | 総 数 | 1-6歳 | 7-14歳 | 15-19歳 | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | 6-14歳(再掲) |

| 身体状況調査 | 4,376 | 254 | 336 | 164 | 333 | 591 | 500 | 712 | 674 | 812 | 383 |

| 血液検査 | 2,565 | - | - | - | 169 | 396 | 364 | 526 | 527 | 583 | - |

| 栄養摂取状況調査 | 4,980 | 283 | 393 | 219 | 413 | 671 | 582 | 781 | 723 | 915 | 448 |

| 生活習慣調査-I | 4,417 | - | - | 216 | 430 | 691 | 608 | 801 | 738 | 933 | - |

| 生活習慣調査-II | 4,290 | - | - | 210 | 415 | 673 | 594 | 775 | 718 | 905 | - |

| 生活習慣調査 (6歳〜14歳用) |

477 | 56 (6歳) |

421 | - | - | - | - | - | - | - | 477 |

3.調査項目

1)身体状況調査票

ア.身長、体重(満1歳以上)

イ.腹囲 (満6歳以上)

ウ.血圧 (満15歳以上)

エ.血液検査 (満20歳以上)

オ.1日の運動量〈歩行数〉(満15歳以上)

カ.問診〈服薬状況、運動〉(満20歳以上)

キ.開眼片足立ち(満40歳以上)

2)栄養摂取状況調査票(満1歳以上)

世帯員各々の食品摂取量、栄養素等摂取量、食事状況〈欠食・外食等〉

3)生活習慣調査票(満6歳以上)

食生活、身体活動・運動、休養(睡眠)、飲酒、喫煙、歯の健康等に関する生活習慣全般を把握した。特に平成18年調査では、健康日本21における「身体活動・運動」分野推進の基礎データとするため、身体活動・運動に関する知識、態度、行動について把握するとともに、医療制度改革にあたり都道府県健康増進計画に新たに位置づける項目として「健診受診率、保健指導実施率、医療機関受診率」及び食育推進基本計画の目標値に関する項目として「メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)の認知度」等についても把握した。

4.調査時期

1)身体状況調査:平成18年11月

2)栄養摂取状況調査:平成18年11月の特定の1日(日曜日及び祝日は除く)

3)生活習慣調査:栄養摂取状況調査日と同日

5.調査方法

| 1)身体状況調査: | 調査対象者を会場に集めて、調査員である医師、管理栄養士、保健師等が調査項目の計測及び問診を実施した。 |

| 2)栄養摂取状況調査: | 世帯毎に調査対象者が摂取した食品を秤量記録することにより実施し、調査員である管理栄養士等が調査票の説明、回収及び確認を行った。 |

| 3)生活習慣調査: | 留め置き法による自記式質問紙調査を実施した。 |

6.調査系統

調査系統は次のとおりである。

厚生労働省−都道府県・政令市・特別区−保健所−国民健康・栄養調査員

この調査結果に掲載している数値は、四捨五入のため、内訳合計が総数に合わないことがある。

II 結果の概要

第1部 子どもの状況

1.1週間の運動時間

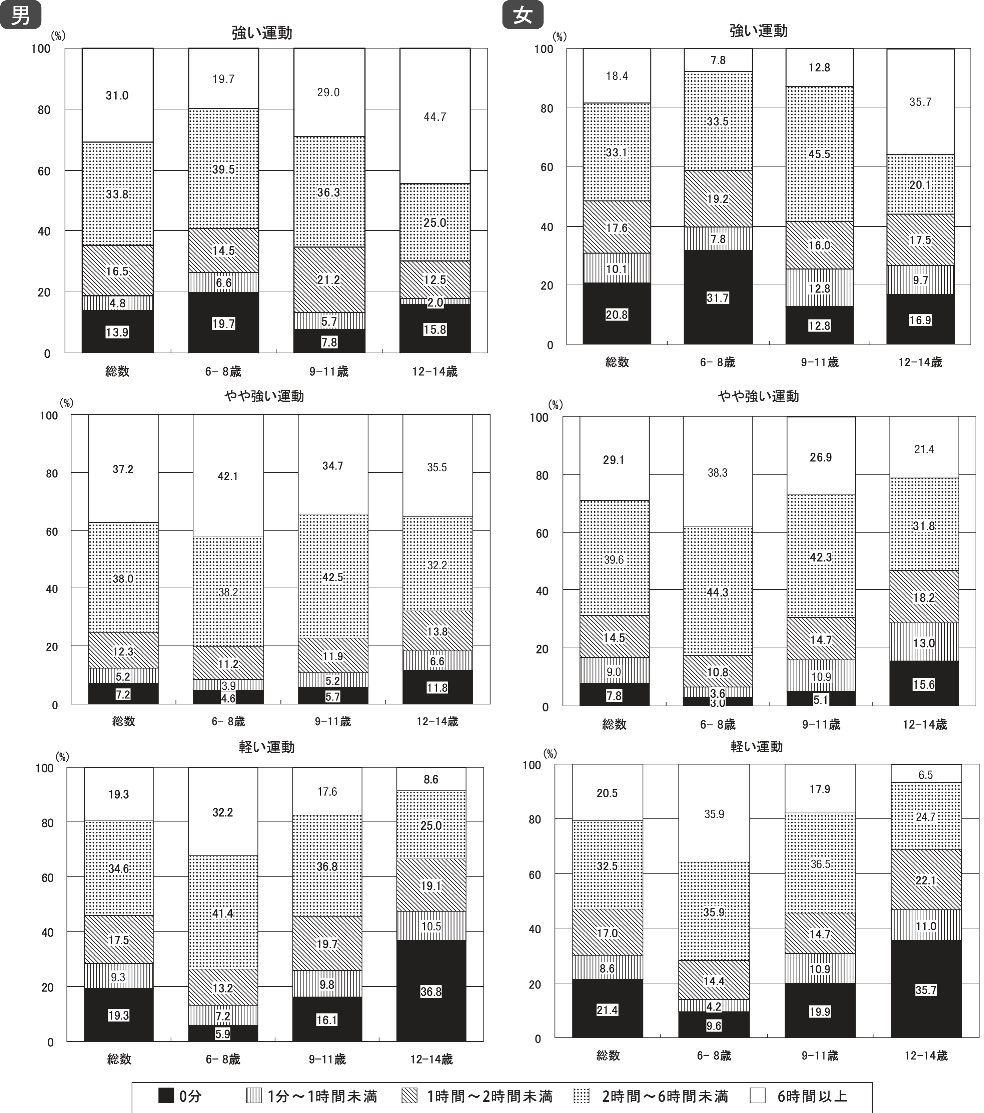

強い運動について、1時間以上運動する者の割合は、男女共に6〜8歳に比べ、他の年齢階級は高かった。やや強い運動、軽い運動では、年齢階級が上がるほど0分の者の割合が高かった。

図1 1週間の運動時間の分布(運動強度別)

強い運動の例:

ランニング、サッカー、バスケットボール、バトミントン、ラグビー、ハンドボール、スキー、アイススケート、ローラースケート、水泳、柔道、剣道、空手、きつい自転車こぎ、なわとび、テニス、など

やや強い運動の例:

野球、ソフトボール、卓球、器械体操、軽い自転車こぎ、バレーボール、ドッジボール、軽い水泳、体操、エアロビクス、フォークダンス、ハイキング、鬼ごっこ、外でからだを動かす遊び、など

軽い運動の例:

軽い体操、つり、ボーリング、弓道、フリスビー、軽くからだを動かす遊び、など

※いずれも体育の授業も含む。

2.運動の好き嫌い

運動が好きな者の比率は、男が74.4%、女が65.8%であり、男女共に6〜8歳で好きな者の比率が他の年齢階級に比べて高かった。

図2 運動の好き嫌いの比率

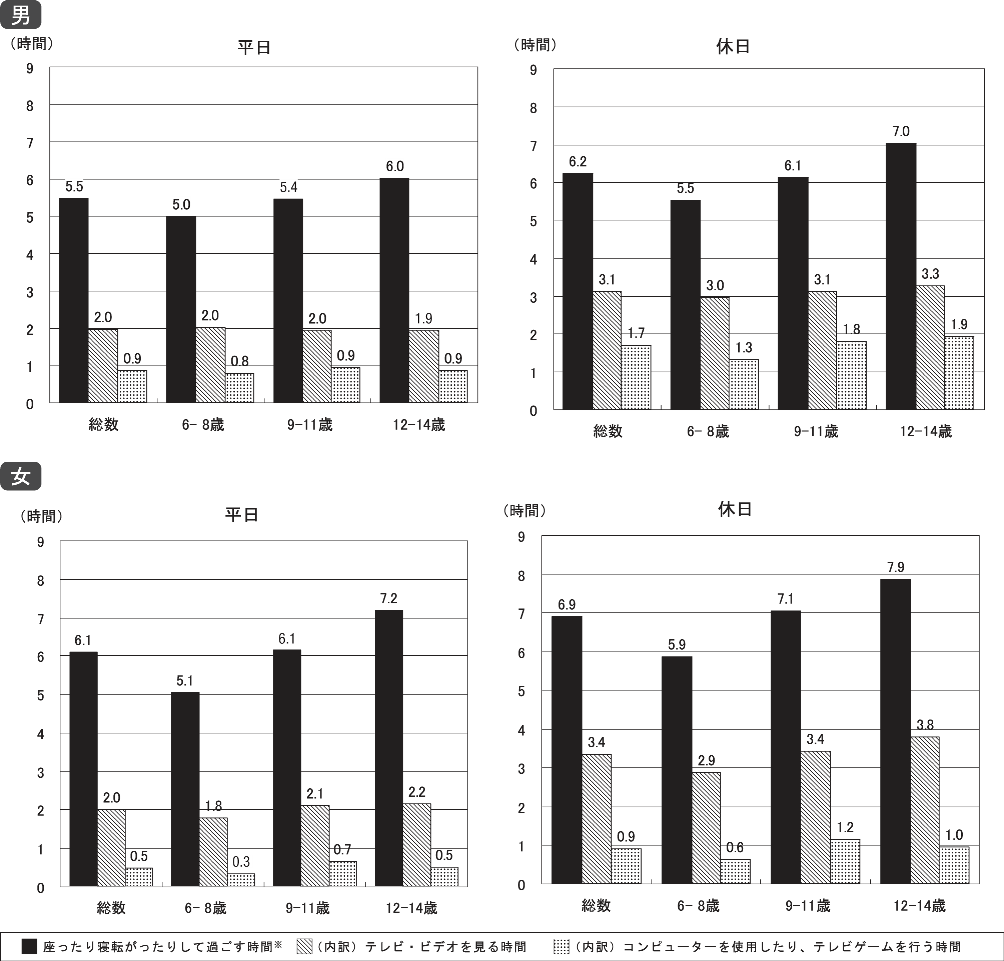

3.座ったり寝転がったりして過ごす時間

平日、休日共に座ったり寝転がったりして過ごす時間は、男女共に、年齢階級が高いほど、長い傾向であった。

そのうち、テレビ・ビデオを見る時間は、男女共に平日約2時間、休日約3時間であった。

図3 座ったり寝転がったりして過ごす時間の分布

※座ったり寝転がったりして過ごす時間とは、机やコンピューターに向かう時間(勉強や読書などを含む)、テレビをみる時間、座って会話をする時間、車に乗っている時間、電車で座っている時間などを含む。ただし、睡眠時間は含まない。

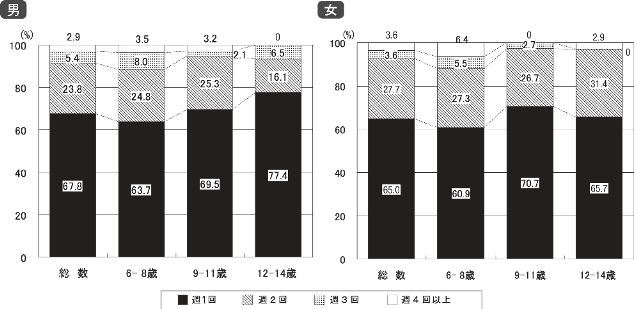

4.親子で一緒に外で遊ぶ回数

親子で一緒に外で遊ぶことがある者は、男女共に約5割であり、年齢とともに、低くなる傾向であった(図4−1)。うち、週1日が約7割であった(図4−2)。

図4−1 親子で一緒に外で遊ぶ機会の有無

図4−2 親子で一緒に外で遊ぶ回数の分布

第2部 身体状況及び生活習慣等の状況

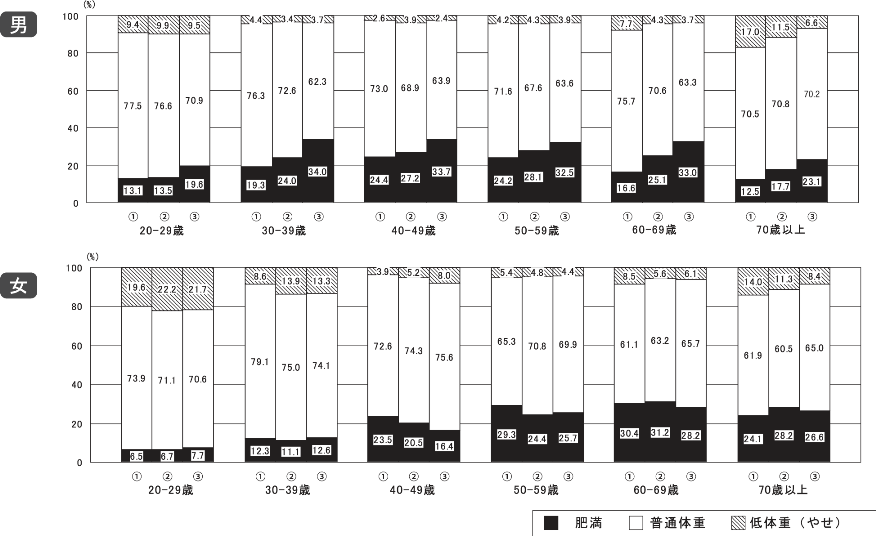

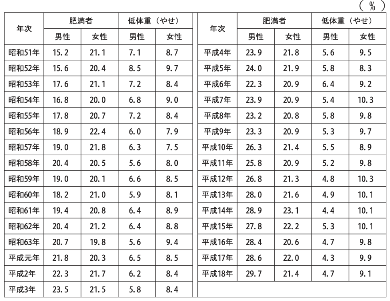

1.肥満とやせの状況

男性では、全ての年齢階級においても、肥満者の割合が20年前(昭和61年)、10年前(平成8年)と比べて増加していた。

女性では、40歳代において肥満者の割合が20年前、10年前と比べて減少している一方で、20歳代の約2割が低体重(やせ)であった。

男女共に70歳以上において低体重(やせ)の者の割合が減少していた(図5−1)。

図5-1 肥満とやせの状況の推移 (20歳以上)〔 (1)20年前(昭和61年) ・ (2)10年前(平成8年) ・ (3)平成18年 〕

図5-2 肥満とやせの状況の推移 (20歳以上)

|

|

|

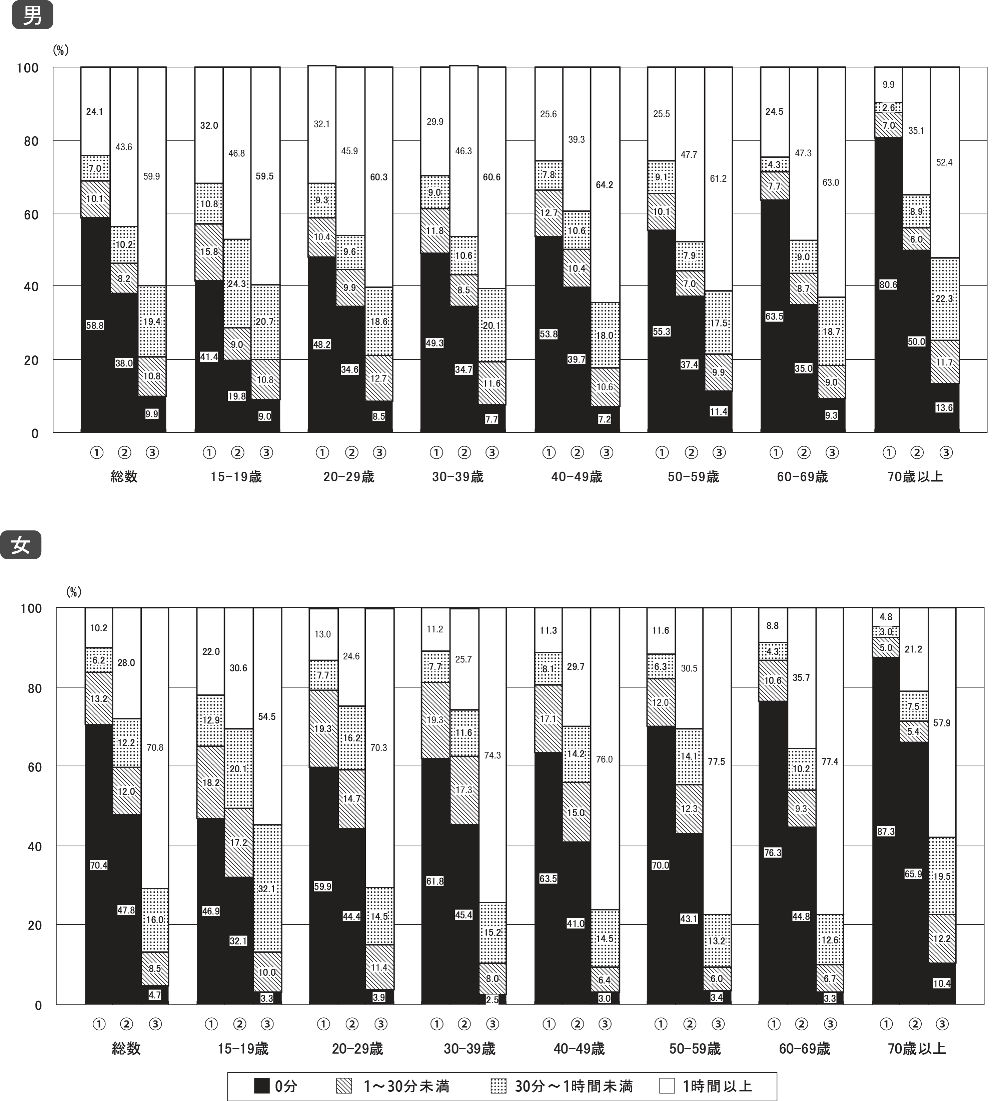

2.1週間の運動時間

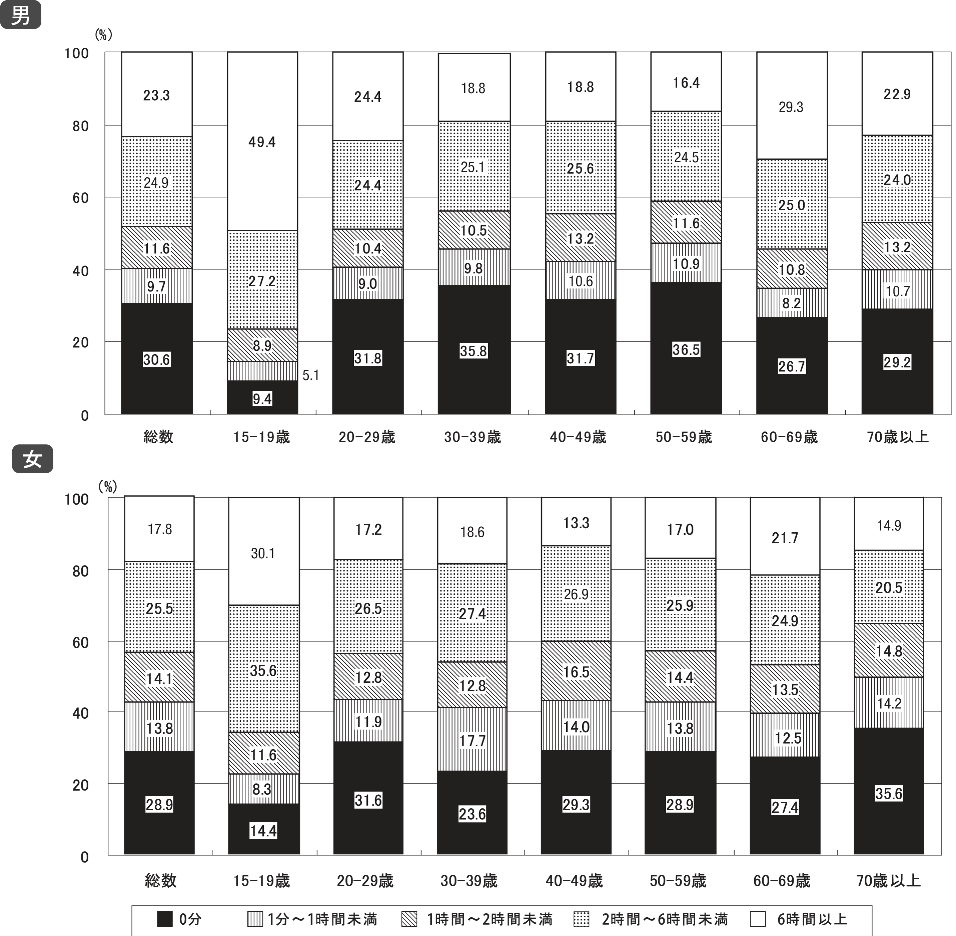

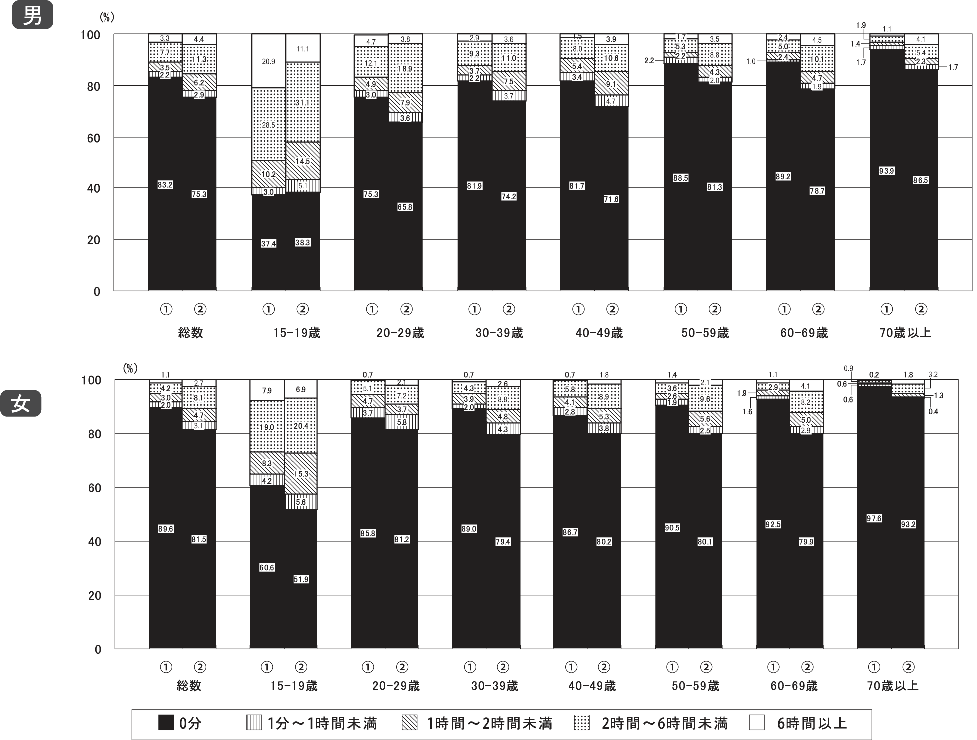

1週間の運動時間で、全く行わない者(0分の者)の割合は、男女共に20〜50歳代で約3割であった(図6−1)。

強度別1週間の運動時間で、強い運動・やや強い運動を全く行わない者(0分の者)は、男女共に約8割であった(図6−2)。年齢階級別にみると、1時間以上の者の割合は、男女共に15〜19歳が他の年齢階級に比べ最も高く、年齢とともに低くなる傾向であった。

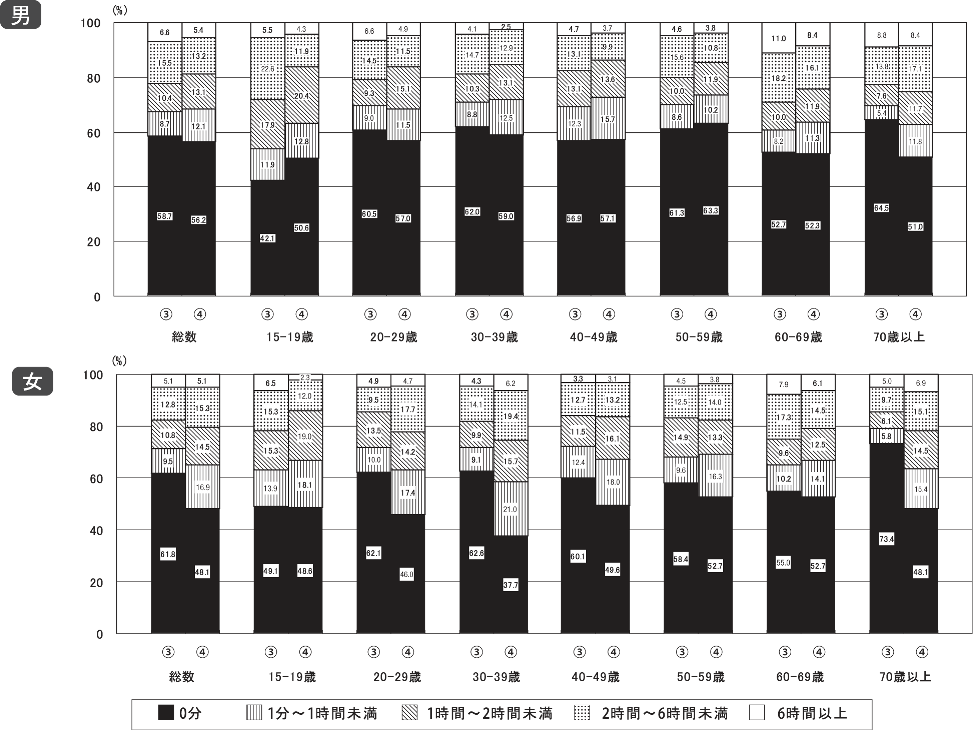

また、軽い運動・非常に軽い運動を全く行わない者(0分の者)の割合は男性約6割、女性約5割であった(図6−3)。

図6−1 1週間の運動時間

(まとめ:(1)強い運動・(2)やや強い運動・(3)軽い運動・(4)非常に軽い運動)

強い運動の例:

ジョギング、エアロビクス、サッカー、テニス、スキー、スケート、水泳、登山、柔道、空手、その他の強い運動

やや強い運動の例:

ウォーキング(速歩)、ジャズダンス、バスケットボール、水泳(ゆっくり)、水中運動(アクアビクスなど)、太極拳、卓球、ソフトボール、野球、ウェイトトレーニング(高強度)、ゴルフ(カートを使わない)、その他のやや強い運動

軽い運動の例:

ウォーキング(通常の歩行速度)、ボーリング、フリスビー、体操(ラジオ体操など)、ゴルフ(カートを使う)、ウェイトトレーニング(軽・中等度)、その他の軽い運動

非常に軽い運動の例:

散歩(ゆっくりした歩行)、ストレッチング、ヨガ、キャッチボール、ゲートボール、その他の非常に軽い運動

図6−2 1週間の運動時間((1)強い運動・(2)やや強い運動)

図6−3 1週間の運動時間((3)軽い運動・(4)非常に軽い運動)

3.運動に関する意識

運動に対する意識では、「実行していて、十分に習慣化している」者の比率は、男女共に15〜19歳が他の年齢に比べて最も高く、男性40.4%、女性25.1%であった。

一方、男性の20〜39歳及び70歳以上と、女性の15〜29歳及び70歳以上では、「実行していないし、実行しようとも考えていない」者が30%以上であった。

図7 運動に関する意識

|

この問でいう運動とは、「健康維持・増進のためには、速歩のようなやや強い運動を1週間で合計60分間(ジョギングのような強い運動ならば合計35分間程度)以上行うこと。」を指す。 |

|

4.運動習慣者

運動習慣者の比率は、男女共に約30%であり、男性では30歳代が最も低く17.5%、女性では20歳代が最も低く17.1%であった。

図8 運動習慣者の比率

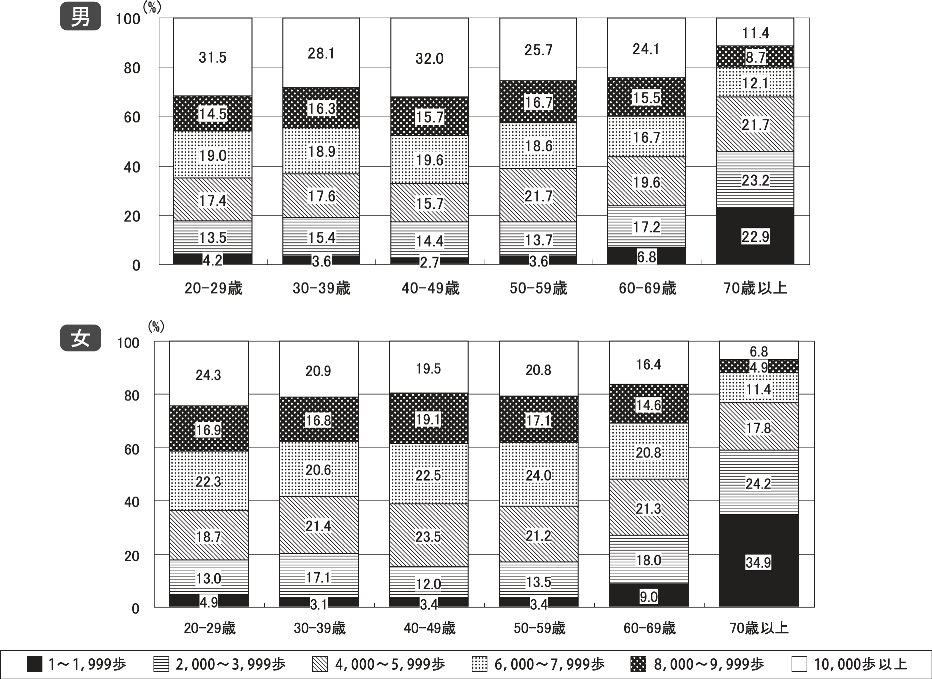

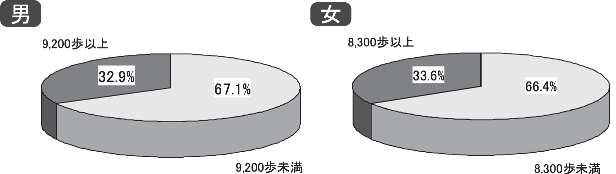

図9 歩行数の分布(20歳以上)

(参考) 歩行数の分布(20歳以上)

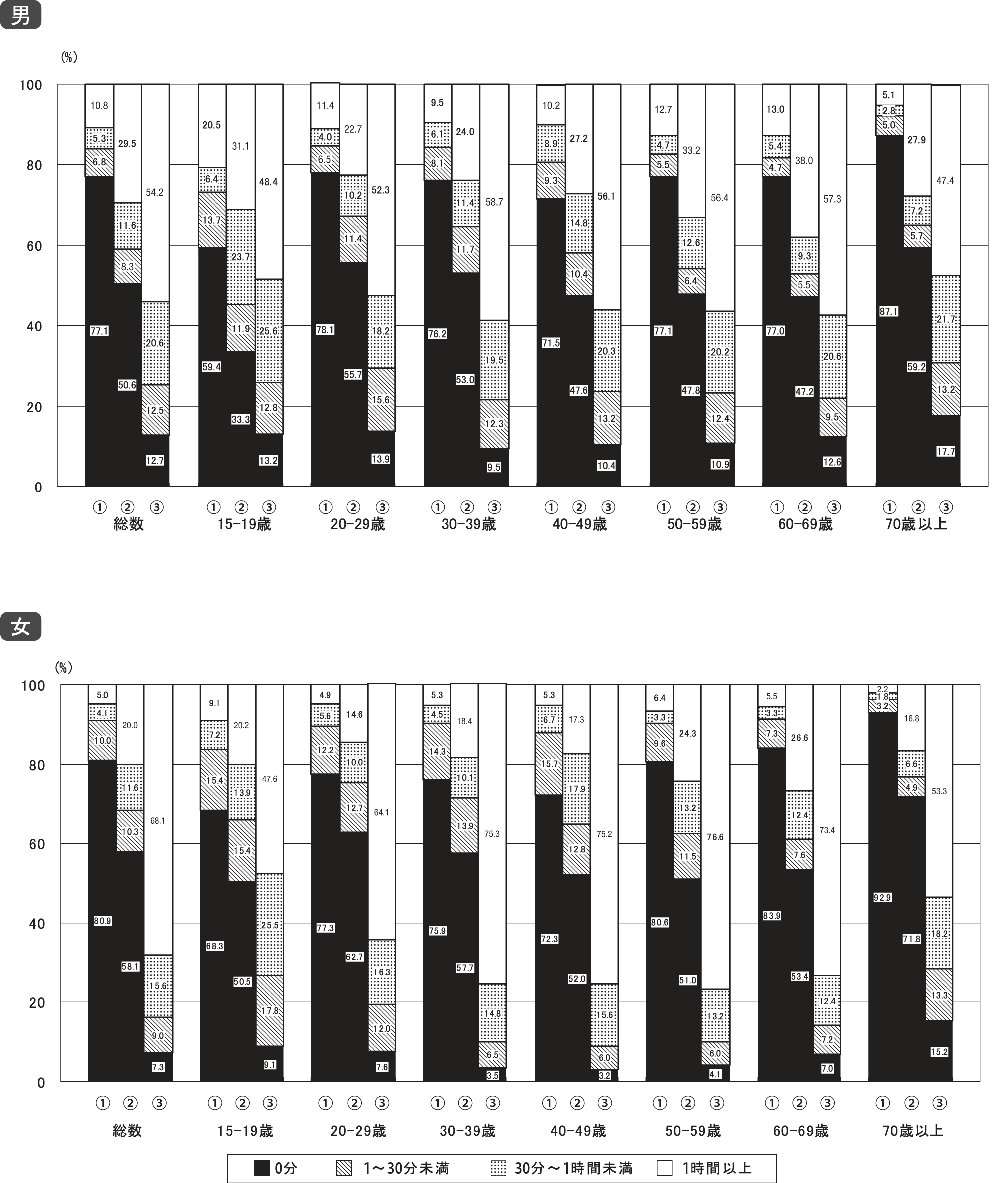

5.1日の生活活動

1日の生活活動は、平日では、強い生活活動が1時間以上の者の比率は、男女共に年齢が高くなるほど低くなる傾向(図10−1,10−2)。

図10−1 平日の生活活動((1)強い生活活動・(2)やや強い生活活動・(3)軽い生活活動)

図10−2 休日の生活活動((1)強い生活活動・(2)やや強い生活活動・(3)軽い生活活動)

| 生活活動の強さ | 「強い生活活動」を行った時間 | 「やや強い生活活動」を行った時間 | 「軽い生活活動」を行った時間 |

| 強さの目安 | 「ジョギング」程度 強い農作業、工事現場の仕事 | 「速歩」程度 農作業、工事現場の仕事 | 「普通歩行」程度 軽く体を動かす仕事 |

| 生活活動例 | ・重い荷物を運ぶ ・荷物を上の階へ運ぶ ・階段を上る ・シャベルを使った作業 ・干草をまとめる ・納屋の掃除 その他の強い生活活動 |

・自転車での移動 (レジャー、通勤、娯楽など) ・軽い荷物の運搬 ・庭仕事 ・家具の移動 ・家畜に餌を与える ・重機の運転 その他のやや強い生活活動 |

・日常生活(通勤・通学・買い物など)での普通の速さの歩行 ・床掃除 ・掃除機かけ ・車の荷物の積み下ろし ・洗車 ・犬の散歩 ・階段を降りる その他の軽い生活活動 |

6.日常生活で体を動かすことに関する意識

日常生活で体を動かすことを、「実行していない」者は、男性の20〜50歳代、女性の20〜40歳代で4割以上。

日常生活で体を動かすことに関する意識では、「実行していて、十分に習慣化している」者の比率は、男性では15〜19歳が他の年齢に比べて高く51.5%、女性は60〜69歳が他の年齢に比べて高く38.1%であった。

図11 日常生活で体を動かすことに関する意識

|

この問でいう日常生活で体を動かすこととは、「日常生活で、毎日60分間くらい体を動かす(歩く、自転車に乗る、体を動かして作業を行うなど)ような生活をすること。」を指す。 |

|

7.喫煙の状況

現在習慣的に喫煙している者の割合は、男女共に20〜30歳代が高く、男性で約5割、女性で約2割。

現在習慣的に喫煙している者の比率は、男性では30歳代が最も高く53.3%、20歳代で45.1%、女性では20歳代が最も高く17.9%、30歳代で16.4%であった。

図12−1 喫煙の状況 (20歳以上)

現在習慣的に喫煙している者:

これまで合計100本以上又は6ヶ月以上たばこを吸っている(吸っていた)者のうち、「この1ヶ月間に毎日又は時々たばこを吸っている」と回答した者

過去習慣的に喫煙していた者:

これまで合計100本以上又は6ヶ月以上たばこを吸っている(吸っていた) 者のうち、「この1ヶ月間にたばこを吸っていない」と回答した者

喫煙しない者:

「まったく吸ったことがない」又は「吸ったことはあるが、合計100本未満で6ヶ月未満である」と回答した者

喫煙率は男女共に平成15年に比べ低下し、男性は4割を下回っていた。

喫煙率の年次推移をみると、男女共に平成15年に比べ低下し、男性39.9%、女性10.0%であった。

図12−2 喫煙率の年次推移 (20歳以上)

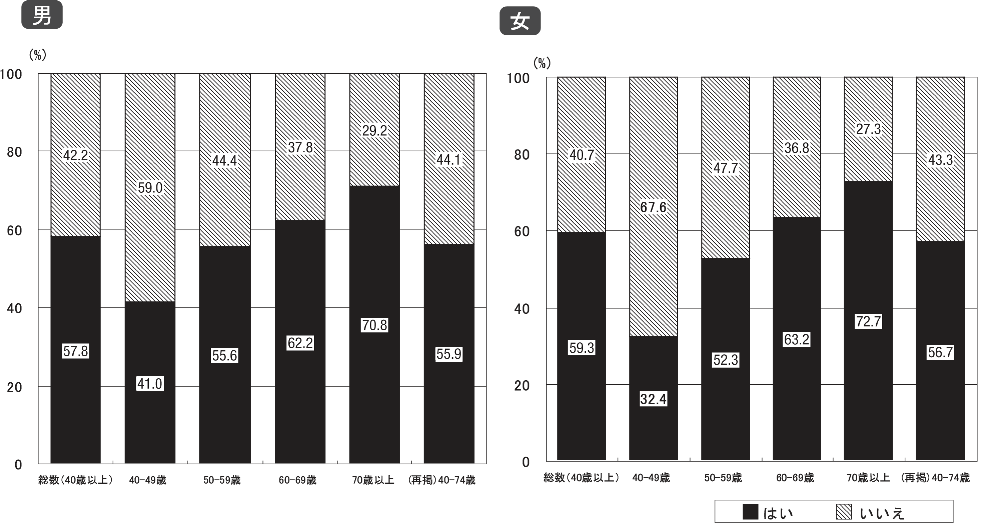

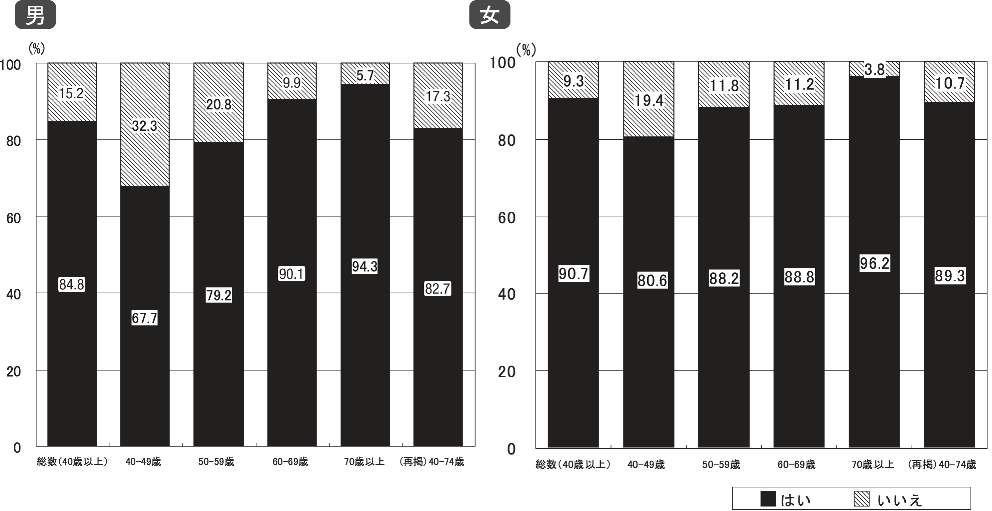

8.健診・人間ドックでの受診状況

40歳以上において、過去1年間に健診や人間ドックを受けたことがある者は、男性約7割、女性約6割であった。

図13 健診・人間ドック受診率

過去1年間に健診や人間ドックを受けたことがある者のうち、健診の結果、肥満や高血圧、糖尿病などの指摘を受けたことのある者の割合は、男女共に約6割であった(図14)。そのうち、40〜74歳が受けた指摘の内容としては、男女共に脂質異常が最も多く、男性約5割、女性約6割であった(図15)。

図14 健診・人間ドックでの指摘の有無

図15 健診・人間ドックでの指摘内容(40〜74歳)

9.医療機関の受診状況

40歳以上において、健診の結果、指摘を受けたことがある者のうち、医療機関の受診を勧められた者は、男女共に約6割であり(図16)、そのうち最終的に医療機関に行った者は、男女共に約9割(図17)。

図16 健診の結果、医療機関の受診を勧められた者の比率

図17 医療機関に行った者の比率

※図16で医療機関の受診を勧められたと回答した者の内訳

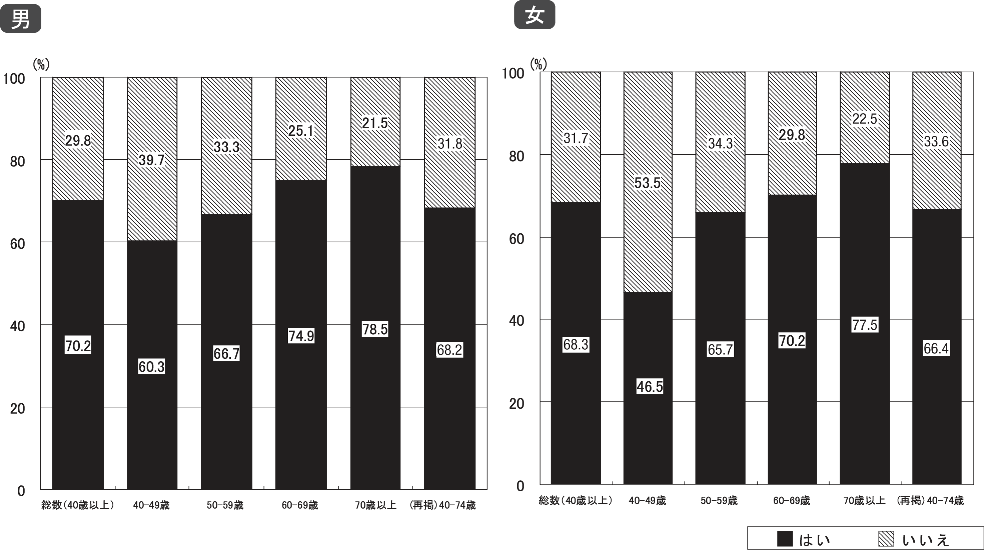

10.保健指導の利用状況

40歳以上において、健診の結果、指摘を受けたことのある者のうち、保健指導を受けた者は、男女共に約7割であり(図18)、そのうち、指導内容を実行している者(「おおむね実行している」、「一部実行している」)は、男女共に約9割(図19)。

図18 健診の結果、保健指導を受けた者の比率

図19 保健指導内容を実行している者の比率

※図18で保健指導を受けたと回答した者の内訳

11.腹囲計測の状況

40歳以上において、過去1年間に腹囲(おへその位置でのお腹周り)を計測したことのある者は、男女共に約3割であった。

図20 過去1年間の腹囲計測の有無

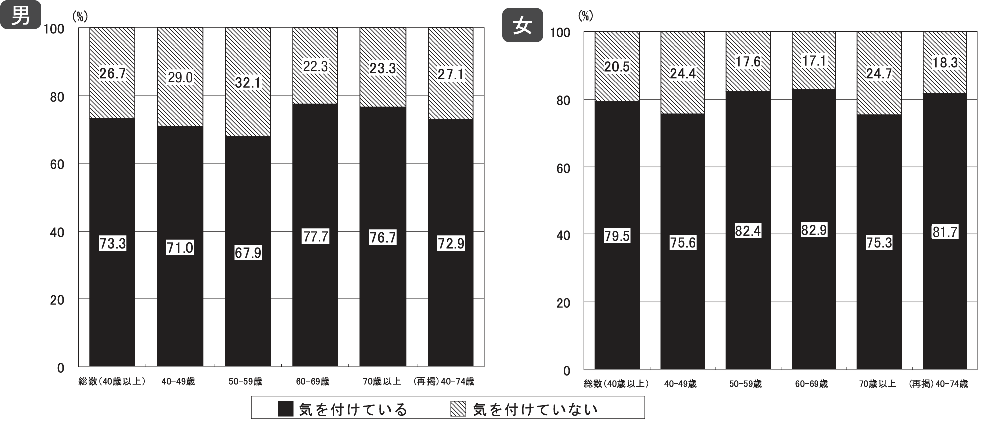

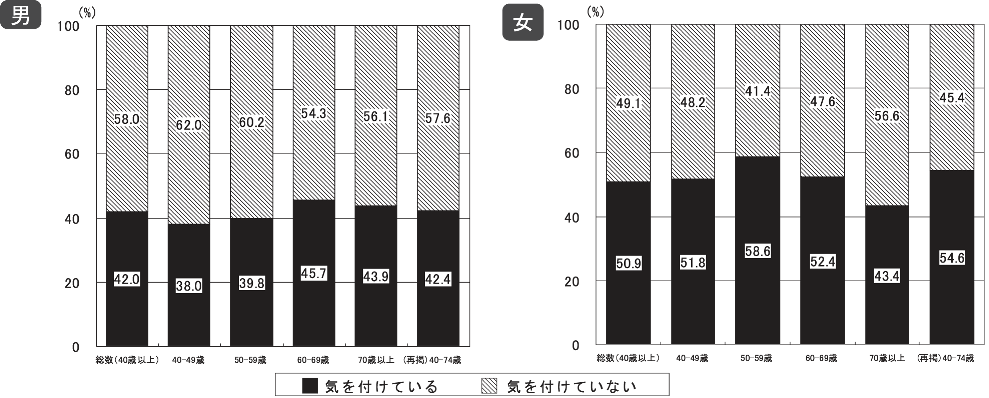

腹囲をコントロールするために、食事や運動などの生活習慣に気をつけている者の割合は、腹囲計測をしたことのある者で、男性約7割、女性約8割に対し(図21)、腹囲計測をしたことのない者の割合は、男性約4割、女性約5割であった(図22)。

図21 (腹囲計測経験あり)腹囲コントロールのために食事や運動、生活習慣について気をつけているか

図22 (腹囲計測経験なし)腹囲コントロールのために食事や運動、生活習慣について気をつけているか

第3部 栄養素等摂取、食品群別摂取の状況

1.食習慣の状況

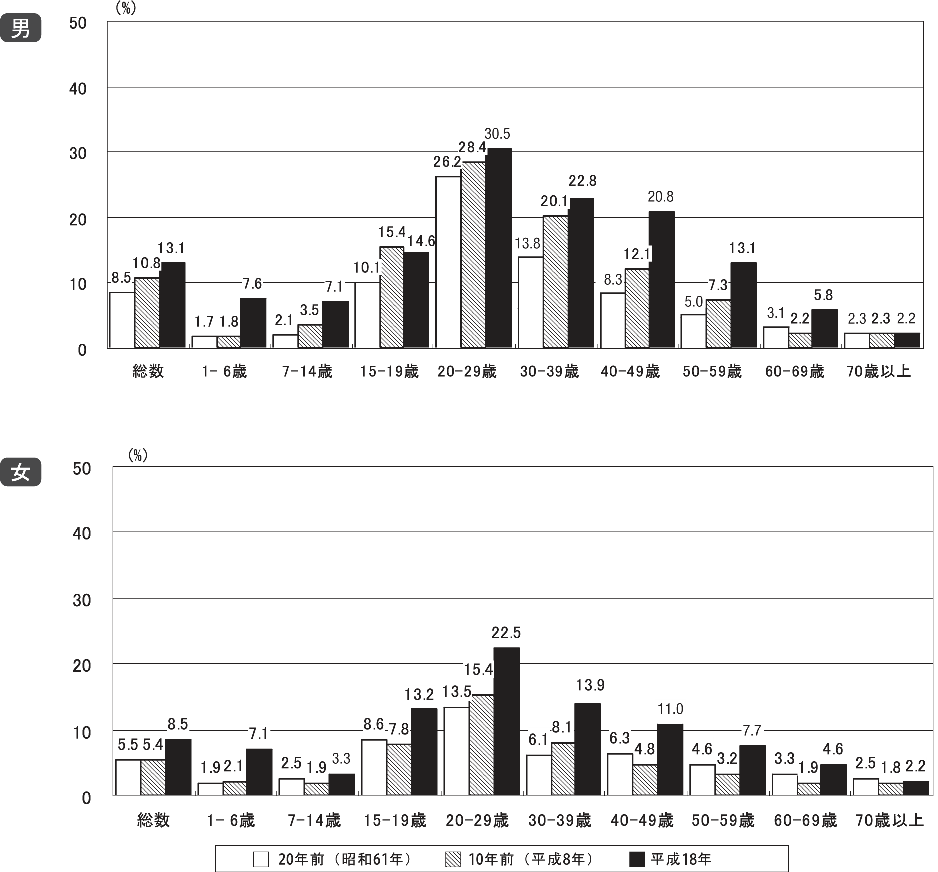

朝食の欠食率を年次推移でみると、男女共に高くなる傾向であり、平成18年では男女共に20歳代で最も高く、男性で約3割、女性で約2割。

朝食の欠食率は、男女共に20歳代で最も高く、男性30.5%、女性22.5%であり、30歳代以降は、年齢とともに、低くなっていた。

図23 朝食の欠食率 (1歳以上)

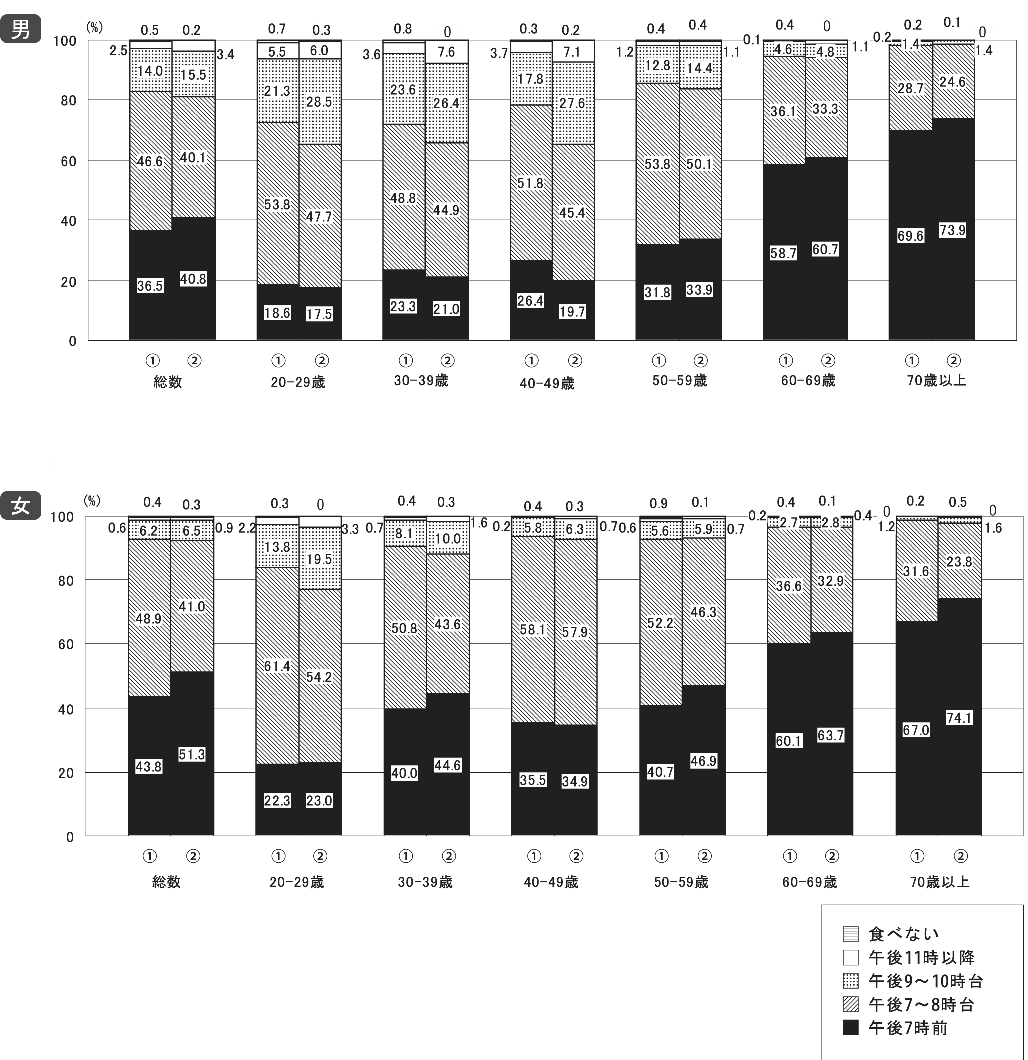

夕食の開始時間は、男女共に20〜60歳代において、午後9時以降に食べる者の割合が増加。

夕食の開始時間については、男性では、20歳代〜60歳代において、午後9時以降に食べる者の割合が増加していた。特に、平成18年は、男性の30歳代、40歳代においては、午後11時以降の者が7.0%以上であった。

図24 夕食開始時間 (20歳以上) 〔 (1)平成9年 ・ (2)平成18年 〕

2.エネルギー摂取量及び脂肪エネルギー比率

エネルギー摂取量の平均値の年次推移は、男女共に漸減傾向。

脂肪エネルギー比率が30%以上の者の割合は、20歳以上の男性で約2割、女性で約3割。

エネルギー摂取量の平均値は、男女共に漸減傾向(図25)。脂肪エネルギー比率が30%以上の者は、成人の男性で18.1%、女性で27.2%であり(図26-1)、近年の年次推移でみると、男女共に25%未満の者の比率が漸減し、30%以上の者の比率が漸増していた(図26-2)。

図25 エネルギー摂取量の平均値の年次推移(20歳以上)

図26−1 脂肪エネルギー比率の分布 (20歳以上)

図26−2 脂肪エネルギー比率の分布の年次推移(20歳以上)

|

脂肪エネルギー比率:脂肪からのエネルギー摂取割合 (参考)日本人の食事摂取基準(2005年版):脂肪エネルギー比率の目標量 18〜29歳:20%以上30%未満,30〜69歳:20%以上25%未満,70歳以上:15%以上25%未満 |

3.野菜摂取量

野菜摂取量は、年齢と共に増加しているが、最も摂取量の多い60歳代においても、平均で348.6g

野菜類摂取量の20歳以上における1日当たりの平均は303.4g、最も多い60歳代の平均は348.6gであった。一方、男女とも20〜40歳代は平均摂取量が300gに達していなかった。

図27 野菜類摂取量の平均値 (20歳以上)

|

( )内は、「緑黄色野菜」及び「その他の野菜(野菜類のうち緑黄色野菜以外)」摂取量の合計。 |

4.食塩摂取量

食塩を目標量を超えて摂取している者の割合は、男性で約6割、女性で約7割

20歳以上の60%以上の者が、食塩を目標量以上摂取していた。

また、20歳以上の1日当たりの食塩摂取量の平均値は、11.2g(男性12.2g,女性10.5g)であった。

図28−1 食塩摂取量の分布 (20歳以上)

図28−2 食塩摂取量の平均値 (20歳以上)

| 食塩摂取量(g)= ナトリウム(mg)× 2.54 / 1,000 |

| (参考)日本人の食事摂取基準(2005年版) 食塩摂取の目標量 成人男性 10g未満 成人女性 8g未満 |

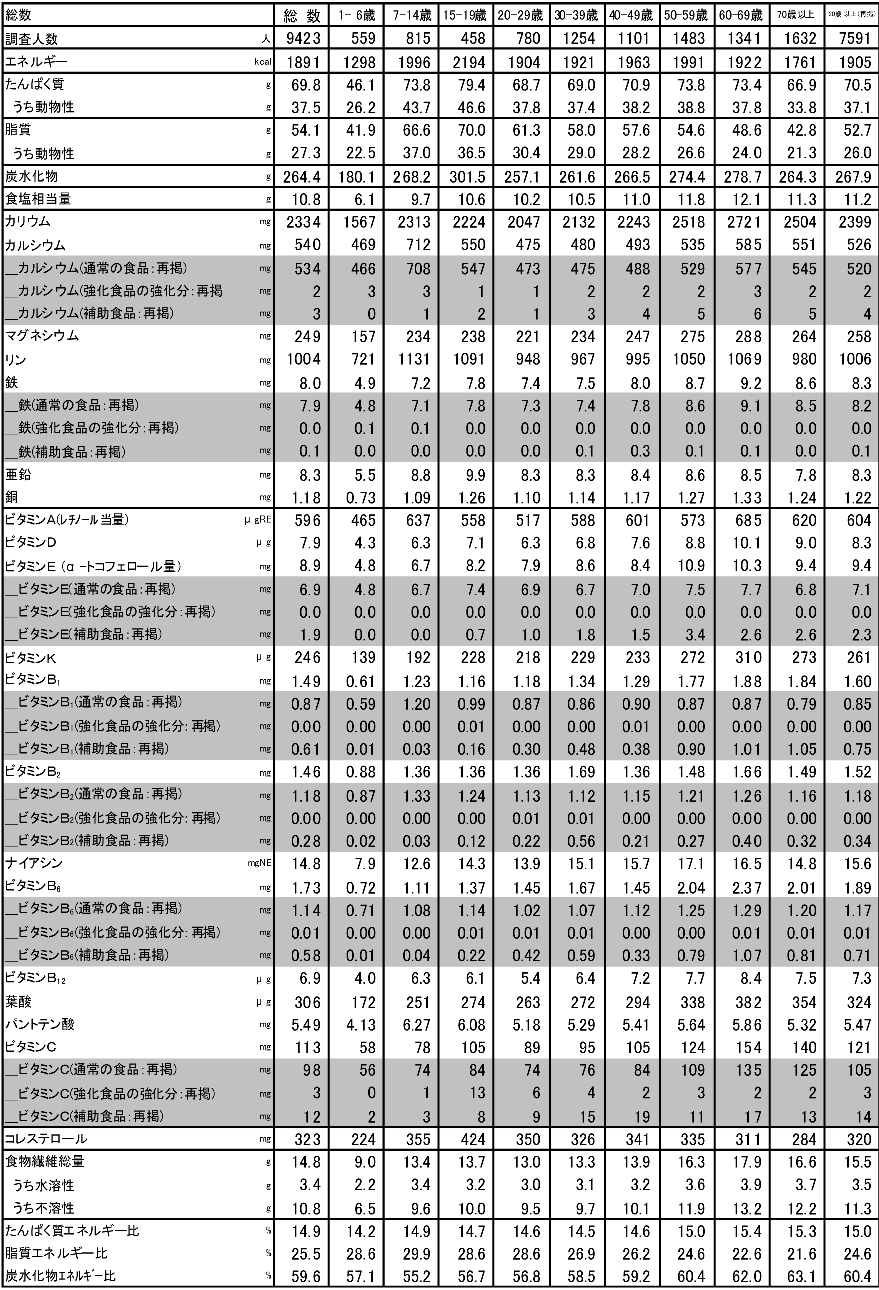

表1−1 栄養素等摂取量(1日当たり平均)(総数)−性・年齢階級別−

|

表中の「通常の食品」「強化食品」「補助食品」は次のとおりである。 通常の食品:通常の食品からの摂取 強化食品の強化分:通常の食品に強化されている部分からの摂取 (例:カルシウム強化牛乳、鉄強化ヨーグルトなどの強化分) 補助食品:顆粒、錠剤、カプセル、ドリンク状の製品からの摂取 |

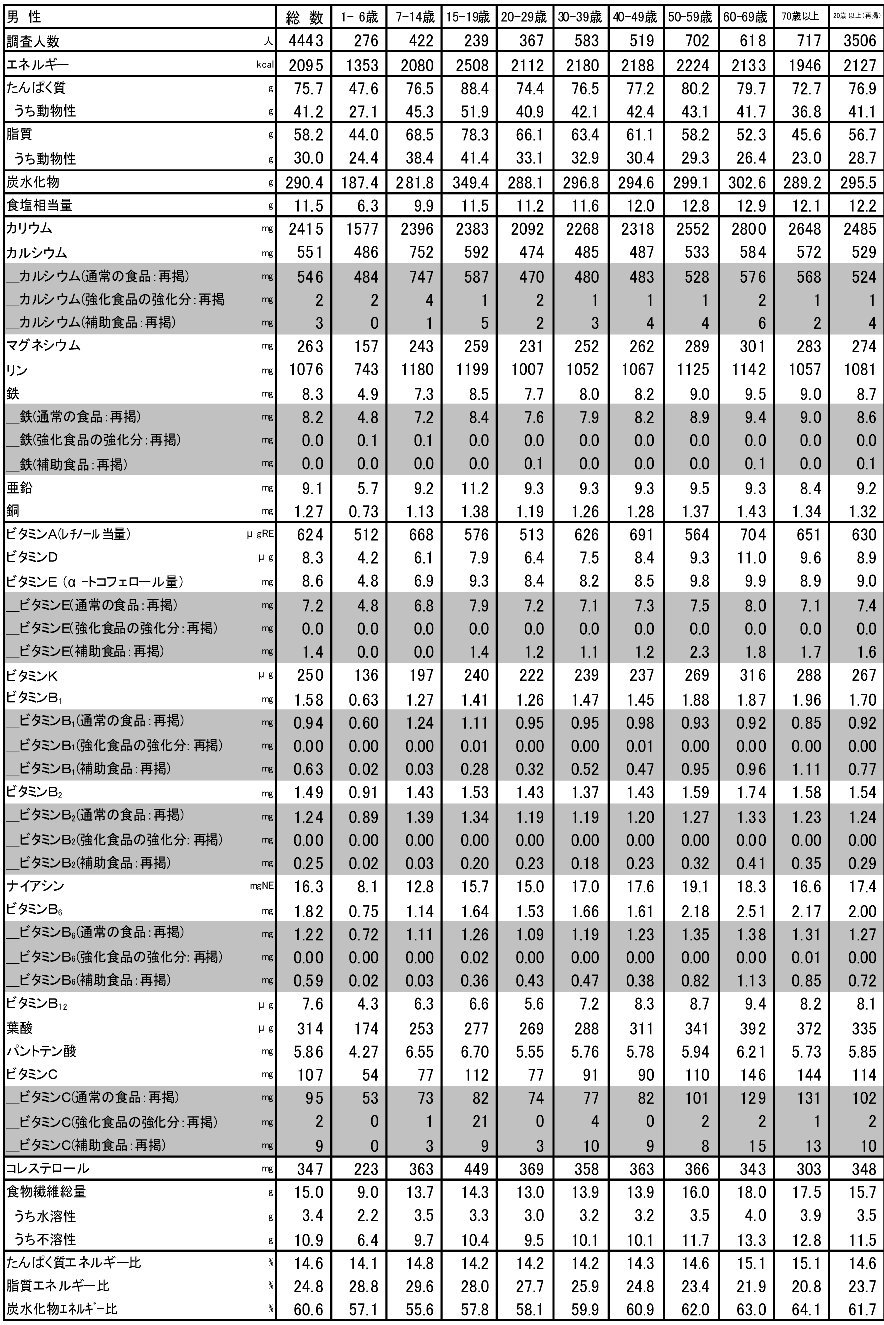

表1−2 栄養素等摂取量(1日当たり平均)(男性)−性・年齢階級別−

|

表中の「通常の食品」「強化食品」「補助食品」は次のとおりである。 通常の食品:通常の食品からの摂取 強化食品の強化分:通常の食品に強化されている部分からの摂取 (例:カルシウム強化牛乳、鉄強化ヨーグルトなどの強化分) 補助食品:顆粒、錠剤、カプセル、ドリンク状の製品からの摂取 |

表1−3 栄養素等摂取量(1日当たり平均)(女性)−性・年齢階級別−

|

表中の「通常の食品」「強化食品」「補助食品」は次のとおりである。 通常の食品:通常の食品からの摂取 強化食品の強化分:通常の食品に強化されている部分からの摂取 (例:カルシウム強化牛乳、鉄強化ヨーグルトなどの強化分) 補助食品:顆粒、錠剤、カプセル、ドリンク状の製品からの摂取 |

表2 食品群別摂取量(1日当たり平均) −性・年齢階級別−

|

補助栄養素・特定保健用食品: |

第4部 生活習慣病等の状況

1.糖尿病

表1 解析対象者

| 総数 | 20〜29歳 | 30〜39歳 | 40〜49歳 | 50〜59歳 | 60〜69歳 | 70歳以上 | (再掲)40-74歳 | |

| 男女計 | 4,296 | 280 | 607 | 570 | 875 | 912 | 1,052 | 2,798 |

| 男性 | 1,744 | 114 | 212 | 207 | 350 | 389 | 472 | 1,153 |

| 女性 | 2,552 | 166 | 395 | 363 | 525 | 523 | 580 | 1,645 |

※ヘモグロビンA1cの測定値がある者を解析対象とした。

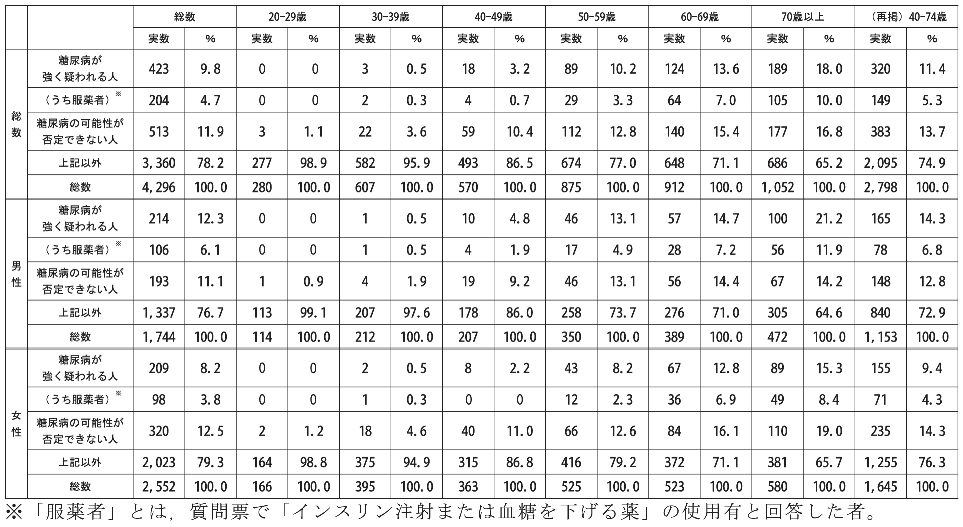

1−1.糖尿病が強く疑われる人、糖尿病の可能性が否定できない人の状況

表2 「糖尿病が強く疑われる人」および「糖尿病の可能性が否定できない人」の比率

|

▼「糖尿病が強く疑われる人」、「糖尿病の可能性を否定できない人」の判定▼(糖尿病実態調査(H9,H14)と同様の基準) [1]「糖尿病が強く疑われる人」とは、ヘモグロビンA1cの値が6.1%以上、または、質問票で「現在糖尿病の治療を受けている」と答えた人である。 [2]「糖尿病の可能性を否定できない人」とは、ヘモグロビンA1cの値が5.6%以上、6.1%未満で、[1]以外の人である。 |

1−2.糖尿病が強く疑われる人、糖尿病の可能性が否定できない人の推計

今回の調査結果に平成18年10月1日現在推計の男女別、年齢階級別の20歳以上人口(全体約1億400万人)を乗じて推計したところ、「糖尿病が強く疑われる人」は約820万人、「糖尿病の可能性が否定できない人」を合わせると約1,870万人となった(表3)。

(参考:平成14年度糖尿病実態調査「糖尿病が強く疑われる人」約740万人、「糖尿病の可能性が否定できない人」約880万人)(表4)

表3 糖尿病が強く疑われる人、糖尿病の可能性が否定できない人の推計 (平成18年)

| 平成18年 | |

| 「糖尿病が強く疑われる人」 | 約820万人 |

| 「糖尿病の可能性が否定できない人」 | 約1,050万人 |

| 「糖尿病が強く疑われる人」と「糖尿病の可能性が否定出来ない人」の合計 | 約1,870万人 |

(参考)表4 糖尿病が強く疑われる人、糖尿病の可能性が否定できない人の推計(平成9年,平成14年)

| 平成14年 | 平成9年 | |

| 「糖尿病が強く疑われる人」 | 約740万人 | 約690万人 |

| 「糖尿病の可能性が否定できない人」 | 約880万人 | 約680万人 |

| 「糖尿病が強く疑われる人」と「糖尿病の可能性が否定できない人」の合計 | 約1,620万人 | 約1,370万人 |

(参考)

本報では、「糖尿病の可能性が否定できない人」の判定を糖尿病実態調査(H9,H14)と同様の基準(ヘモグロビンA1cの値が5.6%以上、6.1%未満)を用いて行っているが、老人保健事業の健康診査では、ヘモグロビンA1c値5.5%以上を「要指導」としているため、「糖尿病の可能性が否定できない人’」について、ヘモグロビンA1cの値が5.5%以上、6.1%未満で判定した値についても参考値として示す。

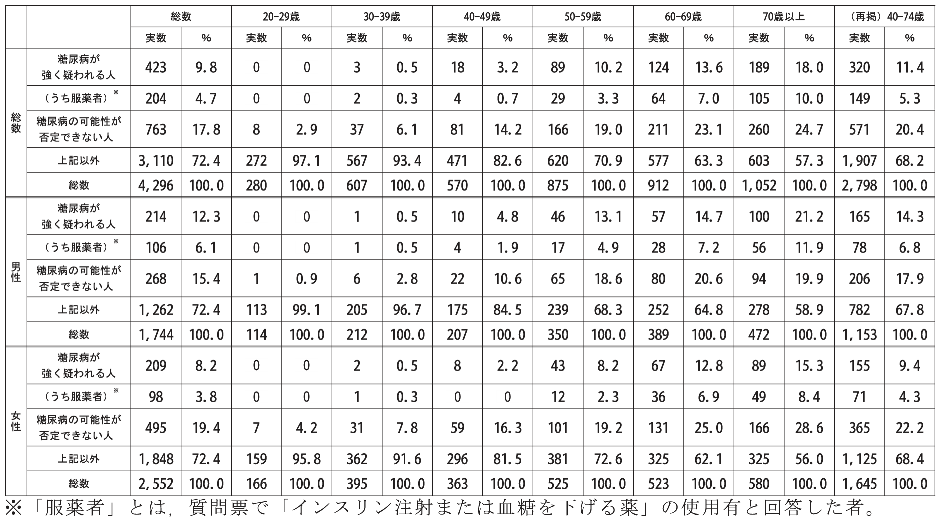

表5 「糖尿病が強く疑われる人」および「糖尿病の可能性が否定できない人’」の比率

(「糖尿病の可能性を否定できない人’」のヘモグロビンA1cの値が5.5%以上、6.1%未満の場合)

▼「糖尿病が強く疑われる人」、「糖尿病の可能性を否定できない人’」の判定▼

[1]「糖尿病が強く疑われる人」とは、ヘモグロビンA1cの値が6.1%以上、または、質問票で「現在糖尿病の治療を受けている」と答えた人である。

[2]「糖尿病の可能性を否定できない人’」とは、ヘモグロビンA1cの値が5.5%以上、6.1%未満で、[1]以外の人である。

2.高血圧症

表6 解析対象者

| 総数 | 20〜29歳 | 30〜39歳 | 40〜49歳 | 50〜59歳 | 60〜69歳 | 70歳以上 | (再掲)40-74歳 | |

| 男女計 | 4,538 | 301 | 630 | 593 | 907 | 972 | 1,135 | 2,940 |

| 男性 | 1,834 | 122 | 220 | 214 | 363 | 411 | 504 | 1,208 |

| 女性 | 2,704 | 179 | 410 | 379 | 544 | 561 | 631 | 1,732 |

※血圧の測定値(2回測定の平均値)、質問票(「血圧を下げる薬」の服薬状況)の回答がある者を解析対象とした。

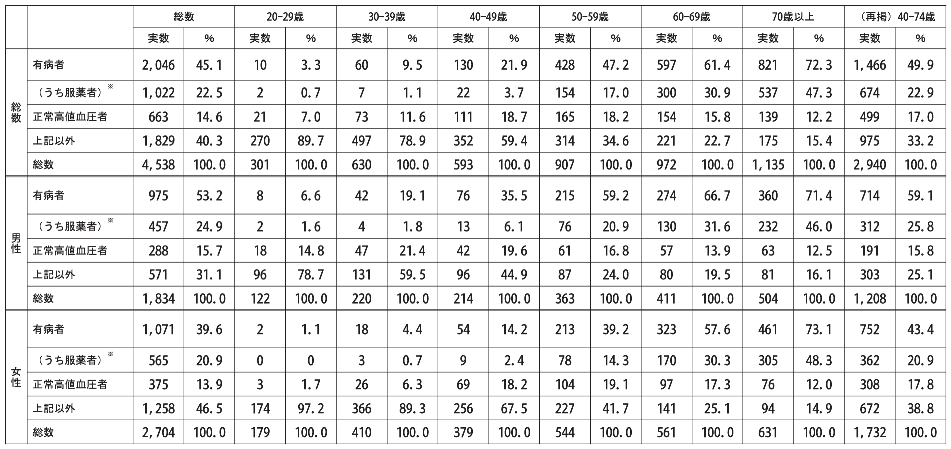

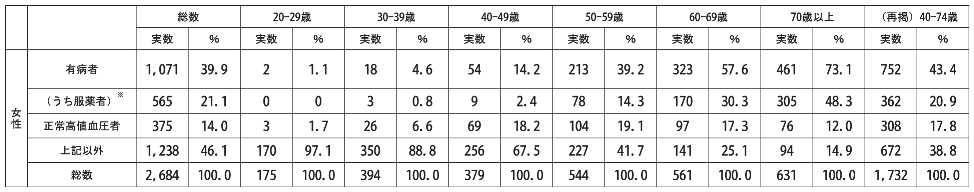

2−1.高血圧症有病者の状況

表7 高血圧症有病者の比率

(参考)表8 高血圧症有病者の比率(妊婦除外)

|

▼「高血圧症有病者・正常高値血圧者」の判定▼ ・高血圧症有病者:収縮期血圧140mmHg以上、または拡張期血圧90mmHg以上、または血圧を下げる薬を服用している者。 ※有病者のうち服薬者とは、質問票で「血圧を下げる薬」の服用有と回答した者とし、総数に占める比率を示した。 ・正常高値血圧者:収縮期血圧130mmHg以上140mmHg未満で、かつ拡張期血圧90mmHg未満の者または、収縮期血圧が140mmHg未満で、 |

今回の調査結果に平成18年10月1日現在推計の男女別、年齢階級別の20歳以上人口(全体約1億400万人)を乗じて推計したところ、「高血圧症有病者」は約3,970万人、「正常高値血圧者」を合わせると、約5,490万人となった(表9)。

2−2.高血圧症有病者の推計

表9 高血圧症有病者の推計

| 平成18年 | |

| 「高血圧症有病者」 | 約3,970万人 |

| 「正常高値血圧者」 | 約1,520万人 |

| 「高血圧症有病者」、「正常高値血圧者」の合計 | 約5,490万人 |

3.脂質異常症

表10 解析対象者

| 総数 | 20〜29歳 | 30〜39歳 | 40〜49歳 | 50〜59歳 | 60〜69歳 | 70歳以上 | (再掲40-74歳 | |

| 男女計 | 4,304 | 284 | 601 | 570 | 876 | 917 | 1,056 | 2,809 |

| 男性 | 1,747 | 115 | 210 | 207 | 351 | 390 | 474 | 1,159 |

| 女性 | 2,557 | 169 | 391 | 363 | 525 | 527 | 582 | 1,650 |

※総コレステロール・中性脂肪・HDLコレステロールの測定値、質問票(「コレステロールを下げる薬」の服薬状況)の回答がある者を解析対象とした。

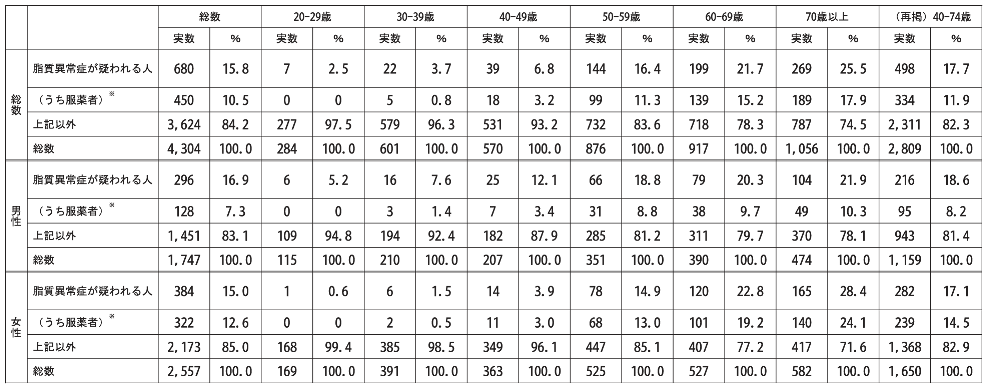

3−1.脂質異常症が疑われる人の状況

表11 「脂質異常症が疑われる人」の比率

▼「脂質異常症が疑われる人」の判定▼

国民健康・栄養調査の血液検査では、空腹時採血が困難であるため、脂質異常症の診断基準項目である中性脂肪による判定は行わず、下記の通りとした。

・「脂質異常症が疑われる人」

HDLコレステロールが40mg/dl未満、若しくはコレステロールを下げる薬を服用している者。(採血時間によらず、妊婦含む)

※「脂質異常症が疑われる人」のうち、服薬者とは、質問票で「コレステロールを下げる薬」の服用有と回答した者とし、総数に占める比率を示した。

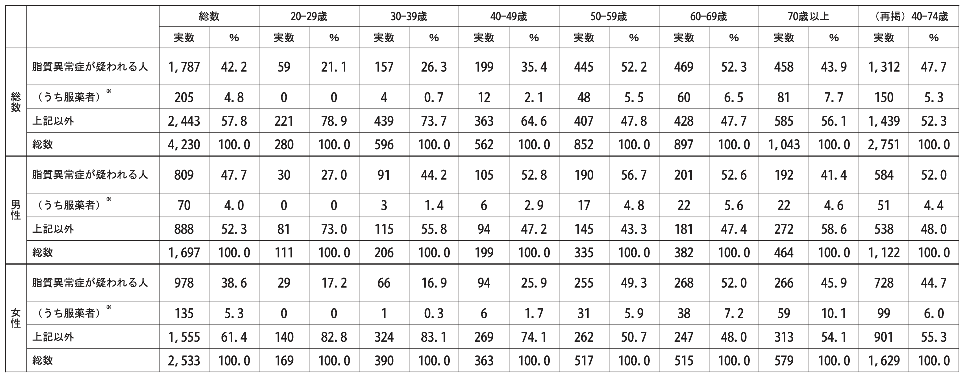

(参考) 表12 「脂質異常症が疑われる人'」の比率(「動脈硬化疾患予防ガイドライン(2007年版)」の基準)

▼「脂質異常症が疑われる人'」の判定▼ (定義)「動脈硬化性疾患予防ガイドライン(2007年版)」の基準

LDLコレステロール(Friedewaldの式で算出)140mmHg/dl以上、または、中性脂肪150mmHg/dl以上、または、HDLコレステロール40mg/dl未満

(ただし、採血時間によらず、中性脂肪400mg/dl以上は除外(74名)、妊婦含む。なお、集計対象者のうち、食後6時間以上経過後採血の者は、1,645名。)

※「脂質異常症が疑われる人'」のうち、服薬者とは、質問票で「コレステロールを下げる薬」の服用有と回答した者とし、総数に占める比率を示した。

3−2.「脂質異常症が疑われる人」の推計

今回の調査結果に平成18年10月1日現在推計の男女別、年齢階級別の20歳以上人口(全体約1億400万人)を乗じて推計したところ、「脂質異常症が疑われる人」は約1,410万人となった(表13)。

国民健康・栄養調査の血液検査では、直接法によるLDLコレステロールの測定を行っていない。また、空腹時採血を対象者全員に行うことが困難であるため、食事の影響を受ける中性脂肪及び中性脂肪を用いたLDLコレステロールの計算式(Friedewaldの式)での算出は行わず、HDLコレステロールと服薬状況のみを用いて、「脂質異常症が疑われる人」の判定を行った(表11)。この場合、推計値は、約1,410万人であった。

表13 「脂質異常が疑われる人」の推計

| 平成18年 | |

| 「脂質異常症が疑われる人」 | 約1,410万人 |

また、参考値として、食事の影響を受ける中性脂肪を用い、「動脈硬化疾患予防ガイドライン(2007年版)」の基準である中性脂肪、LDLコレステロール、HDLコレステロールを用いた判定を行った(表12)。この場合、推計値は約4,220万人であった。なお、参考値の算出に当たっては、中性脂肪は採血時間によらず使用し、LDLコレステロールはFriedewaldの式で算出した(解析対象者のうち、食後6時間以上経過後採血の者は、1,645名)。

※Friedewaldの式(LDLコレステロール=総コレステロール−HDLコレステロール−中性脂肪/5(中性脂肪値が400mg/dl未満の場合)

表14 (参考)「脂質異常が疑われる人’」の推計

| 平成18年 | |

| 「脂質異常症が疑われる人’」 | 約4,220万人 |

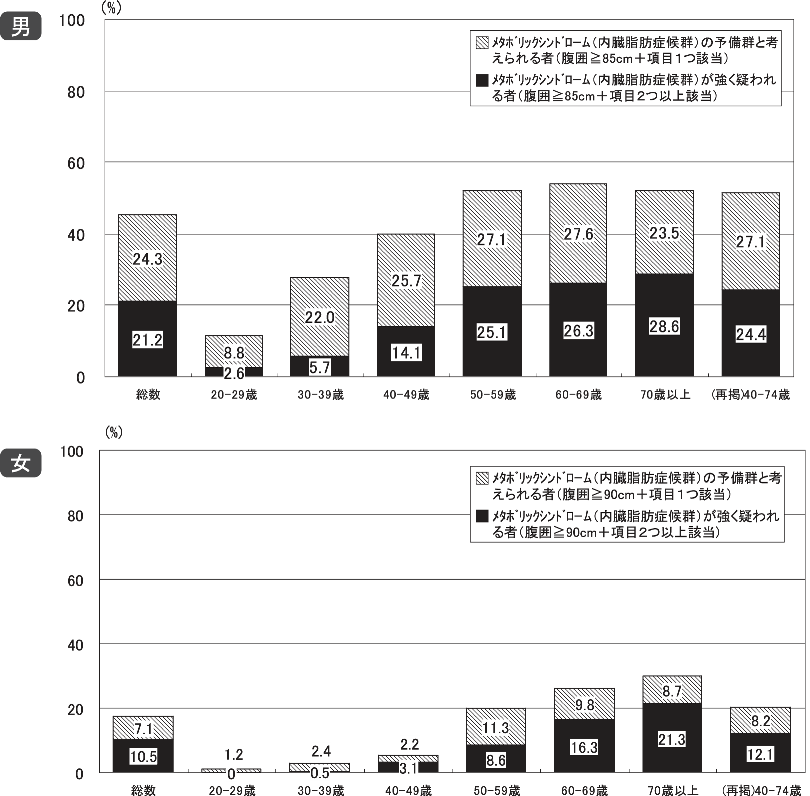

4.メタボリックシンドローム

40〜74歳でみると、男性の2人に1人、女性の5人に1人が、メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)が強く疑われる者又は予備群と考えられる者

20歳以上において、メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)が強く疑われる者の比率は、男性21.2%、女性10.5%、予備群と考えられる者の比率は、男性24.3%、女性7.1%であった。

40〜74歳でみると、強く疑われる者の比率は、男性24.4%、女性12.1%、予備群と考えられる者の比率は、男性27.1%、女性8.2%であり、40〜74歳男性の2人に1人、女性の5人に1人が、メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)が強く疑われる者又は予備群と考えられる者であった。

図 メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)の状況 (20歳以上)

※各年代のメタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)が強く疑われる者と予備群と考えられる者について、平成18年10月1日現在推計の男女別、年齢階級別の40-74歳人口(全体約5,700万人中)を用い、それぞれ該当者、予備群として推計したところ、40〜74歳におけるメタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)の該当者数は約960万人、予備群者数は約980万人、併せて約1,940万人と推定される。

(参考)表15 メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)の該当者、予備群の推計 (平成16年,平成17年)

| 平成17年 | 平成16年 | |

| メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)が強く疑われる者(該当者) | 約920万人 | 約940万人 |

| メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)の予備群と考えられる者 | 約980万人 | 約1,020万人 |

“メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)の疑い”の判定

国民健康・栄養調査の血液検査では、空腹時採血が困難であるため、メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)の診断基準項目である空腹時血糖値及び中性脂肪値により判定はしない。したがって、本報告における判定は以下の通りとした。

メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)が強く疑われる者

腹囲が男性85cm、女性90cm以上で、3つの項目(血中脂質、血圧、血糖)のうち2つ以上の項目に該当する者。

※“項目に該当する”とは、下記の「基準」を満たしている場合、かつ/または「服薬」がある場合とする。

メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)の予備群と考えられる者

腹囲が男性85cm、女性90cm以上で、3つの項目(血中脂質、血圧、血糖)のうち1つに該当する者。

(参考:厚生労働科学研究 健康科学総合研究事業「地域保健における健康診査の効率的なプロトコールに関する研究〜健康対策指標検討研究班中間報告〜」 平成17年8月)

※老人保健事業の健康診査では、ヘモグロビンA1c値 5.5%以上を「要指導」としているため、メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)の疑いに関する判定項目である血糖を“ヘモグロビンA1c値5.5%”とした。

(参考)メタボリックシンドロームの診断基準

(日本動脈硬化学会、日本糖尿病学会、日本高血圧学会、日本肥満学会、日本循環器学会、日本腎臓病学会、日本血栓止血学会、日本内科学会、2005年4月)

(※上記との比較のため、記載方法を一部変更し、上記とほぼ同様の様式とした。)

メタボリックシンドローム

内臓脂肪(腹腔内脂肪)蓄積に加え、下記の2つ以上の項目に該当する場合。

※“項目に該当する”とは、下記の「基準」を満たしている場合、かつ/または「服薬」がある場合とする。

*CTスキャンなどで内臓脂肪量測定を行うことが望ましい。

*ウエスト径は立位、軽呼気時、臍レベルで測定する。脂肪蓄積が著明で臍が下方に偏位している場合は肋骨下縁と前上腸骨棘の中点の高さで測定する。

*メタボリックシンドロームと診断された場合、糖負荷試験が薦められるが診断には必須ではない。

*糖尿病、高コレステロール血症の存在はメタボリックシンドロームの診断から除外されない。