特別企画展開催要項

このたび昭和館では「学生たちの戦中・戦後 ~忘れえぬ青春の記憶~」と題して、平成19年7月28日(土)から9月2日(日)にかけて、特別企画展を開催することとなりました。

昭和22年(1947)4月より六・三制といわれる学校制度がスタートしました。これは戦後の教育制度改革の一環として実施されたもので、平成19年(2007)はそれから60周年にあたります。

当館では平成12年5月に「戦中戦後の子供のくらし ~学校での生活~」と題して、小学校(国民学校)を中心に扱った特別企画展を開催いたしましたので、今回はそれ以上の学年を扱うこととしました。戦前期の複雑な学校制度、戦中期の教育年限短縮、勤労動員や在学者徴兵猶予停止による学徒出陣、そして戦後の混乱期の様子や新学制への移行など、学生・生徒たちを取り巻く状況や、その学校生活は大きく変化しました。

昭和館でこれまで収集してきた多くの学校関係資料を中心に、写真、図解、学制にまつわる体験談パネルを交え、戦中・戦後の激動の時代、学校制度はどのように変化したのか、学生・生徒たちはどのような学校生活を送ったのかを紹介いたします。

記

| 【主 催】 | 昭和館 |

| 【会 期】 | 平成19年7月28日(土)~9月2日(日) |

| 【会 場】 | 昭和館3階 特別企画展会場 |

| 【入場料】 | 特別企画展は無料(常設展示室は有料) |

| 【開館時間】 | 10:00~17:30(入館は17:00まで) |

| 【休館日】 | 毎週月曜日(ただし8月13日は開館) |

| 【内覧会】 | 平成19年7月27日(金) 15:00~17:00 |

| 【所在地】 | 〒102-0074 東京都千代田区九段南1-6-1 |

| 【問い合わせ】 | TEL 03-3222-2577 FAX 03-3222-2575 |

| 【交通(電車)】 | 地下鉄【九段下駅】から徒歩1分(東西線・半蔵門線・都営新宿線4番出口) |

| J R 【飯田橋駅】から徒歩約10分 | |

| 【交通(車)】 | 首都高速西神田ランプから約1分 |

| 【ホーム・ページ】 | http://www.showakan.go.jp |

| 【その他】 | 有料駐車場有り(普通乗用車のみ・1時間200円) |

ブース構成

1、戦前期の学校制度

戦前の学校制度は、義務教育終了以後の進路が複雑であり、家庭の事情や本人の希望によって学ぶ学校や年限はそれぞれ大きく異なっていた。大正14年(1925)からは配属将校による学校教練が中学以上の学校で実施されるようになった。社会制度として軍隊が存在していたこの時代には、職業として軍人を志望する者も少なくなかった。

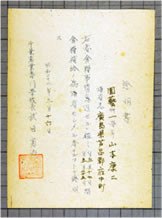

(1)戦前の学校制度図 解:学校制度の解説 体験談:「大学生が珍しかった頃」 資料例:卒業証書各種、女学生制服 (2)学校教練写 真:学校教練 資料例:教練検定合格証明書 学校教練教科書 (3)軍学校への志望図 解:陸海軍志望理由の比較 体験談:「陸軍士官への道」 資料例:軍学校の採用試験問題、ポスター |

|

ポスター「立身成功ノ基礎ヲ造レ」 大日本国民中学会は神田駿河台に本部を置き、『中学講義録』などを発行するなど当時唯一の通信教育機関として広く中学教育の普及活動を続けていた。学校での講義をそのまま筆記して出版した講義録で独学をして上級学校を目指した。 昭和6年(1931) |

|

|

|

セーラー服 昭和13年(1938)4月に逗子高等女学校に入学した藤田久子さんの制服。 |

海軍兵学校生徒 鏡の前で服装を整える生徒。その制服と腰の短剣は当時の若者の憧れの的であった。15歳から19歳の者に入学資格があり、中学校4年修了程度の学力試験があったが全国の優秀な若者が目指す難関であった。 昭和17年(1942) 真継不二夫撮影 |

2、戦中

戦前の学校制度は大正時代後半にはほぼ完成し、戦争開始前までその形を保っていたが、戦時下には在学年限の短縮など大幅な制度改正が行われた。労働力不足を補うため学徒勤労動員は次第に強化されてゆき、やがては授業を停止して工場や農村で働くことになった。

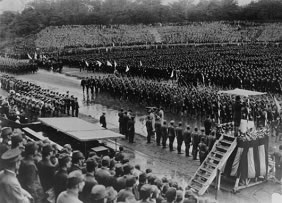

(1)様々な措置図 解:学校制度の改正 体験談:「戦時下の中学校」「特別科学組に選抜」 資料例:男女生徒制服 (2)学徒勤労動員写 真:工場で働く学徒たち 体験談:「勤労動員中での講義」 資料例:勤労動員の腕章、神風鉢巻、 (3)学徒出陣写 真:神宮外苑の学徒出陣壮行式 資料例:徴兵猶予証書、日の丸寄せ書き |

|

東大生の制服金ボタン回収運動 学生服の金ボタンは元々真鍮(しんちゅう)製のものが用いられていたが、着用中の制服からも回収されて陶製や木製の代用品と交換された。 昭和18年(1943) 毎日新聞社提供 |

|

|

|

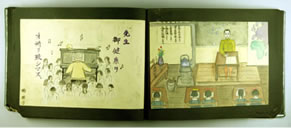

画帳 精華高等女学校2年生が、学校工場となり派遣されてきた陸軍技術将校へ贈った画帳。昭和19年(1944)11月に女学校の木造校舎が学校工場となり、2学年全員が電池の部品の加工作業に従事した。学校工場での作業が始まってから授業は全く行われなかった。派遣されてきた技術将校が、「勉強しないまま大きくなるのはかわいそうだ」と、作業の合間に毎日2時間程度一般教養などの講義を行ってくれた。 |

神宮外苑の学徒出陣壮行式 『兵役法』の規定により中学校または中学校の学科程度と同等以上と認められる学校(高等学校、専門学校、大学等)に在学するものに対しては、学校の修業年限に応じて、満26歳まで徴集延期の特典があったが、戦争の激化に伴い昭和18年10月公布の『在学徴集延期臨時特例』により徴集延期を行わないことが決定されたため、神宮外苑で近隣学校合同の学徒出陣壮行式が行われた。 昭和18年(1943)10月21日 毎日新聞社提供 |

3、戦後

終戦を迎えて、学校においても多くの混乱がみられた。勤労動員は解除となったが、都市部では空襲により校舎の被害を受けた学校も少なくなく、疎開により地方へ転出した者もすぐに復帰できる状況ではなかった。軍隊から復員してきて、再び学生に戻る者も多くいた。GHQ(占領軍総司令部)の強い影響力のもとに教育改革が進められ、昭和22年(1947)からは六・三制を中心とした新しい制度が始まった。

(1)混乱期の学校生活体験談:「同級生と一緒に引揚げ」 資料例:教育費支払申請在学証明書、 (2)軍隊からの復員体験談:「陸軍大尉から学窓へ」 (3)新学制の開始図 解:戦後の学校制度 体験談:「男女共学に戸惑う」 |

|

証明書(食糧補給のための帰省) 千葉農業専門学校の寮生活を送っていた山本康二さんが、食糧が不足のため一旦帰省した際の証明書。厳しい食糧事情を背景に、21年6月に農林省(現・農林水産省)が1ヶ月に10日の食糧休暇を決定したが、学校でも食糧休暇が実施された。 昭和22年(1947)5月 |

|

|

|

教室難にあえぐ 戦災による校舎不足に加え、新制中学校発足が輪をかけ、二部授業の実施を行っても間に合わず、校舎を間借りする学校も少なからずあった。写真の建物は4校が混在する共同校舎として使われた。 昭和23年(1948)6月 毎日新聞社提供 |

旧制第一高等学校に終止符 表札を外すのを見守る学生には伝統的なマント姿も見られる。旧制高校は24年度を最後に新制大学に包括された。旧制第一高等学校は東京大学教養学部へと移行した。旧制度においては帝国大学等に進学するためのエリート養成機関的な色彩が強かったが、学制改革によって事実上廃止された。 昭和25年(1950)3月 毎日新聞社提供 |

4、入学から卒業まで

昭和館には学校にまつわる資料が多く収蔵されているが、個人が小学校に入学してから上級の学校へ進学する課程を網羅したものは数少ない。その中から男女一名ずつの学校生活を、資料を紹介しながら年表式に展示する。

森岡清美

(小学校~高等小学校~師範学校~高等師範学校~大学(旧)~陸軍特別幹部候補生~大学復学)

山本幸江

(幼稚園~小学校・国民学校(学童疎開)~高等女学校(勤労動員)・併設中学校~高校~大学)

資料映像

昭和館が所蔵するニュース映画のなかから、特別企画展のテーマに沿った内容の番組を選択し、会場廊下に設置するプラズマディスプレイでエンドレスで上映します。

上映時間:約34分

| タイトル | 年代 | 内容 |

| 東日大毎国際ニュース 号数不明 | 昭和10年 | 秋風爽涼 大和学園生 |

| 東日大毎国際ニュース 号数不明 | 昭和15年 | 富岳の裾野に壮烈 学徒の演習 |

| 日本ニュース No.18 | 昭和15年10月 | 海の荒鷲を目指し大空に錬る学生群 |

| 日本ニュース No.2 | 昭和15年6月 | 空閑地利用 戦時糧食運動 |

| 日本ニュース №37 | 昭和16年 | 中学生の野外教練 |

| 日本ニュース No.35 | 昭和16年2月 | 食糧増産 |

| 日本ニュース No.132 | 昭和17年12月 | 戦時下 輸送力増強へ |

| 日本ニュース No.177 | 昭和18年10月 | 学徒出陣 |

| 日本ニュース No.225 | 昭和19年9月 | 航空体育指導者実習 |

| 日本ニュース No.240 | 昭和19年12月 | 航空機 |

| 日本ニュース No.247 | 昭和20年3月 | 航技学生の操縦訓練 |

| 国際ニュース №12 | 昭和24年 | 近ごろ学生アルバイト |

| 国際ニュース №21 | 昭和24年 | 命がけ2000円アルバイト |

| 読売国際ニュース №198 | 昭和28年 | リズムにのる撓(しない) |

| 読売国際ニュース №331 | 昭和30年 | 当世アルバイト学生 |

イベントの開催

会期中、下記の日程でイベントを開催します。

(1) 語り部の会

戦中・戦後の学校生活の様子を体験者の方々にお話しいただきます。

平成19年8月18日(土) 14:00~16:00

会場:九段会館3階 瑠璃の間

※13:00より昭和館1階ロビーにて整理券をお配りします。

(2) 講演会

タイトル:「勤労動員・空襲・敗戦」

講師:加藤 武氏(俳優)

平成19年8月19日(日) 14:00~16:00

会場:九段会館3階 真珠の間(約200名)

※13:00より昭和館1階ロビーにて整理券をお配りします。

(3) 夏休み工作教室「しかけ絵本をつくろう!」

平成19年8月11日(土) 11:00~,15:00~

会場:昭和館3階 会議室

○ 小学生を対象としており、親子で参加していただきます。

○ 各回の定員は親子10組、電話での予約が必要です。

○ 参加費は無料です。

(4) 展示解説

平成19年8月4日(土),25日(土) 14:00~

45分程度

(連絡先:昭和館学芸部 TEL:03-3222-2577)