| 特別企画展開催要綱 |

| 旅は世につれ 〜昭和旅紀行 |

| 開催趣旨 |

記

| 【主催】 | 昭和館 | |

| 【協賛】 | 松下電工株式会社 | |

| 【会期】 | 平成16年2月25日(水)から4月11日(日) | |

| 【会場】 | 昭和館3階 特別企画展会場 | |

| 【入場料】 | 特別企画展は無料(常設展示室は有料) | |

| 【イベント】 | ミニSLがやってくる 2階広場にてミニSLを運行します。 3月20日(土・春分の日)、21日(日)、27日(土)、28日(日)、 11:00〜15:45(12:00〜13:00休み) | |

| 【開館時間】 | 10:00〜17:30(入館は17:00まで) | |

| 【休館日】 | 毎週月曜日 | |

| 【内覧会】 | 平成16年2月24日(火) 15:00〜17:00 | |

| 【所在地】 | 〒102-0074 東京都千代田区九段南1−6−1 | |

| 【問い合わせ】 | TEL 03-3222-2577 FAX 03-3222-2575 | |

| 【交通(電車)】 | 地下鉄【九段下駅】から徒歩1分(東西線・半蔵門線・都営新宿線4番出口) JR【飯田橋駅】から徒歩約10分 | |

| 【交通(車)】 | 首都高速西神田ランプから約1分 | |

| 【ホームページ】 | http://www.showakan.go.jp | |

| 【その他】 | 有料駐車場有り(普通乗用車のみ・1時間200円) 団体予約承ります |

| 国鉄の路線は大正時代にほぼ全国的な鉄道網を完成し、さらに昭和へ入るとスピード化が進められた。交通手段としては、近郊電車や乗合自動車が発達し、川船や人力車は姿を消してゆくこととなった。昭和5年(1930)から運行を始めた特急「燕」は、東京〜神戸間をそれまでの特急列車から2時間以上短縮した8時間55分で結び、「超特急」とうたわれスピード時代の幕開けとなった。昭和9年(1934)、難工事の末、丹那トンネルが開通してさらに短縮された。昭和6年(1931)に開通した清水トンネルは当時「東洋一」とうたわれ、これにより上越線が全線開通するなど、交通網は発展を遂げていった。また、まだ一般的ではなかったが昭和4年(1929)には定期旅客航空も運行されるようになった。 |

|

| 折しも、第一次大戦後から昭和初頭にかけての不況や私鉄自動車の進出による減収に悩んでいた鉄道省は、旅客獲得のため列車のスピードアップや旅客誘致により運賃収入の増加を図り、「大衆旅行」が一気に広まった。昭和9年(1934)には国立公園が誕生するなど国内の観光地開発も進んでゆき、名所旧跡を訪れる旅行も広まった。また、外貨獲得手段として、外国からの来日旅行客の誘致も積極的に行われていた。 |

|

| 海外へ行く者は仕事や移民、留学などの目的が主で、まだ観光旅行として出かけることはごく希なことであった。外国へ行く移動手段は船が多く利用されたが、ヨーロッパへはシベリア鉄道を経由して行く方法もあった。いずれにせよ、今日とは比較にならない日程と費用が必要であった。 当時男子には兵役が科せられており、外国に在留するには徴集延期の手続きを取る必要があった。 |

|

| 昭和10年(1935)頃から徒歩旅行であるハイキングが流行しはじめた。日中戦争勃発以降も、旅行の目的は心身鍛錬にあるという意見が強まり、名前を「錬成旅行」などと変えて盛んに行われた。時代風潮として、今までの享楽的な旅行の概念を一変して、祖国を認識して心身を鍛練するような「国策旅行」である史跡や遺跡巡りが奨励されるようになった。昭和15年(1940)は、紀元二千六百年記念式典が東京で開催され、約5万人の参列者があった。これに合わせて各地の神社神宮へも全国から多くの参拝客が詰めかけた。 戦火の拡大とともに多くの男子の元へ「赤紙」が届くようになり、出征兵士は家族と別れ部隊へと赴いていった。また、食糧が配給制になるなど十分に入手できなくなるにつれ、食糧を求め地方へ買い出しもされるようになった。 |

|

| 軍事輸送の増加で一般旅客を抑制するために、不要不急の旅行はやめるよう呼びかけられた。昭和15年(1940)からは乗車券制限などがされるようになり、鉄道省は「不要不急の旅行は遠慮して国策輸送にご協力下さい」とのポスターを各駅に張り出した。昭和19年(1944)には旅客列車が大幅に削減され、およそ100km以上の旅行には警察署での証明が必要となった。輸送機関の職員も次々と出征してゆき、女性の駅員が登場した。空襲の危機が迫ると都市部から地方へと疎開が開始され、多くの人員と荷物が輸送された。 |

|

| 度重なる空襲により、鉄道や船舶は大きな損害をこうむった。戦中は貨物輸送に重点が置かれ、客車の新造が行われなかったために列車は老朽化した。戦後は占領軍輸送への調達に使用され半減し、旅客輸送には貨車が使われることもあった。列車事情は深刻な石炭不足も加わり、大変な混乱ぶりであった。また、民間航空の運行は占領軍によって禁止された。 旅館やホテルでは昭和16年(1941)より宿泊料金も公定価格制がとられていたが、戦争末期には休業や官庁による借り上げにより、宿泊施設においても営業活動は制限された。戦災を免れた施設は、戦後も占領軍による接収を受けるなど困難な活動を強いられた。 |

|

| 食糧の遅配欠配が相次ぎ、生きるためには配給だけに頼っておられず、人々は自ら農村へ買い出しに出かけた。また、外地からの大規模な復員・引揚げも開始され、列車は殺到する人々によって屋根まで埋め尽くされるなど、非常な混乱ぶりを示した。 |

|

| 列車事情もようやく回復し、乗車券の発売制限も緩和されていった。非常措置として撤廃されていた急行列車や二等車も復活し、昭和24年(1949)には戦後初の旅客列車の高速運転が再開された。また、昭和26年(1951)には国内航空路が再開されるなど、旅行者の往来も活発化していった。 |

|

(2)観光旅行の復活

(3)旅行目的の変化〜多様化の時代へ

|

|

| 旅の持ち物は、基本的な機能には多くの変化はないが、形や材質はそれぞれの時代によって変化している。ここでは荷物を運んだ各種のかばんをはじめとして、旅先の土産物、旅行用品の広告などを所有者のエピソードを交え紹介する。 |

|

| 遊び道具である双六の中で、海外の国々が題材となっているものを取り上げ、旅がどのように描かれていたかを戦前・戦中・戦後の三時代で比較する。今日と違って情報が氾濫していなかった時代に、子どもたちが双六によって世界へのイメージを膨らませていった。 |

|

| あこがれの東京観光 |

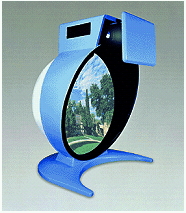

サイバードームとは、松下電工の技術による、半球ドーム型の最新式映像システムのことです。これは立体映像を大型画面で表示するもので、「銀座の思い出散策」と題して、現在の銀座4丁目交差点を3Dで復元し、戦中・戦後の写真を組み合わせて、その風景の中を実際に散歩する感覚で楽しむことのできる装置です。 |  |

| イベントの開催 |

会期中、下記の日程でイベントを開催します。

ミニSLがやってくる