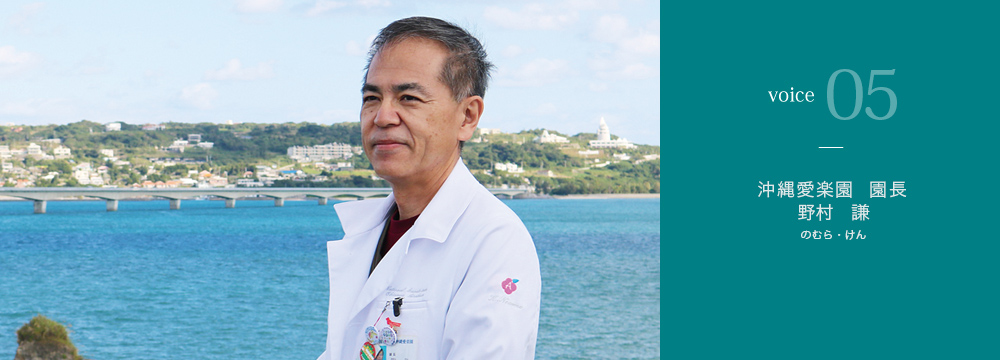

国立ハンセン病療養所 医師募集

国立療養所は医師にとってまだ終わらない場所 まず最初にお伝えしておきたいことがあります。それは、国立療養所という施設が「まだ役目を終えていない」施設だということです。全国にあるどの施設も、入所者の高齢化などで、その役目を終えつつあることは確かです。しかし、そのときまではまだ数十年の時間があります。さらに、施設の現在運営されている実態を知れば、国立療養所が多くの医師にとって仕事をする場としていかに成熟した施設であることがわかってくれると思うのです。

医師に対する支援システムも成熟している

現在、沖縄愛楽園には園長の私と副園長、歯科医師、そして内科医師の4名が常勤というかたちになっています。そのほかには、9

名の医師がローテーションで勤務し、大学院生も数年間のスパンで診療にあたっています。彼らは常に新しい知見をもたらしてくれ、お互いの交流も豊かです。

大学院生時代にこの施設で勤務をして、その後就職をすることとなった医師もいます。2021年9月から勤めてくださっているこの医師は、救命救急が専門で、現在もドクターヘリに搭乗しながら当施設でも勤務しています。

この施設が医師にとって有益である大きな側面は、勤務する医師をサポートするシステムが成熟している、というところです。私の場合は国立病院の臨床医として働きながら、この施設で勤務しつつ臨床例をまとめ、研究を進めることができました。呼吸器外科が専門でしたが、この施設に来てから8つの専門医の資格を得ました。

海外留学に関しても、支援するシステムも確立していて、来年度から1名の留学を計画しています。医師のキャリアを確立するためには、長い時間が必要です。30代40代でこの施設を選ぶという選択肢は、とてもメリットのあることではないか、と思います。数年間だけと期間を区切って勤務する、そういう選択も可能です。

キャリアを積みながら人生の目的を見つける

私は今年で勤務24年を数えます。勤務医から始まり、副園長となり、現在は園長に奉職して7年ほどになります。勤務を始めた頃は、500人弱いた入所者も、最近は4分の1ほどにまで減っています。思えばかなり長い間この施設で過ごしてきました。

この施設に来たきっかけは、単なる大学医局人事でした。毎日の激務で体が悲鳴をあげてきたというタイミングでもあり、とりあえずは働いてみようか、というような感じでした。勤務してみると、先ほど触れたように勉強をする時間も取れ、一方で急性期医療からも遠ざかることもなく、自分にあった働き方なのかもしれない、と思うようになりました。

入所者のみなさんと触れ合う中で、私の考え方は次第に変わっていきました。初めは、大変なご苦労をなさってきた特別な人たち、という頭でっかちな先入観がありました。でも、おじぃ、おばぁはこの施設で普通に暮らしています。おじぃ、おばぁの望みは普通に楽しく暮らしていくことであり、それは多くの人たちと何の違いもありません。だったら、私にできることは、最後の最後まで一緒に健やかに暮らしていけるような環境をつくることなのだ、と思うようになったのです。

令和4年3月31日

| 8:30 | 始業。 医師、看護部、事務部の幹部4人でミーティング。園の将来構想の検討や、ハンセン病問題啓発活動の講演準備 |

|---|---|

| 9:30 | 外来診察のある日以外は、園内を巡視。入所者のおじぃ、おばぁと立ち話をしたり、触れ合ったり。 |

| 13:00 | 昼食後、医療安全、感染症対策、ライフサポートなど、連日さまざまな議題の会議。 |

| 15:00 | 会議終了次第、園内巡視。自転車も使う。絶景の中、風に吹かれながら思索。 |

| 17:30 | 入所者の夕食時間。日中顔を合わせられなかった人たちと会話をする機会。現在の入所者はおよそ110人。 |

| 19:00 | 帰宅。片道60キロを運転して70分ほど。 |